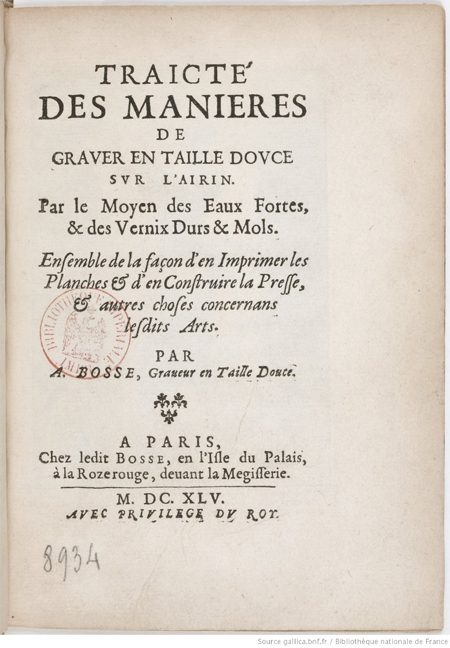

Abraham Bosse, Traité des manières de graver en taille-douce, 1645

Taille-douce versus taille forte, la douceur nous trouble

Le vocabulaire de l’estampe est particulièrement compliqué en France, ou plus exactement en français. Par exemple, notre langue est la seule où l’on rencontre les expressions de taille-douce, de taille d’épargne, d’eau-forte, de manière noire. Les autres langues ont des équivalents, certes, mais pas aussi poétiques, toujours purement techniques : intaglio en italien pour la gravure en creux en général ; engraving en anglais, Kupferstich en allemand, pour la gravure au burin ; etching pour l’eau-forte en anglais, Radierung en allemand ; woodcut et Holzschnitt pour la gravure en bois de fil, mezzotint et Schabkunst pour la gravure en manière noire, etc. L’ignorance de l’histoire des mots, hélas très répandue dans notre beau pays, n’arrange rien.

Le beau numéro (hors-série n° 31, septembre 2021) de la revue Artension, entièrement consacré à l’estampe (« L’estampe aujourd’hui, de la gravure antique à l’impression numérique ») vient d’ajouter un petit problème à ceux que nous connaissons déjà. Passim dans les légendes de certaines illustrations, puis à sa place alphabétique dans le « Petit précis de gravure » et probablement sorti plus ou moins directement de l’imagination de l’auteur dudit « précis », apparaît le terme de « taille forte » pour désigner ce que nous avons toujours appelé depuis le XVe siècle au moins « taille d’épargne », autrement dit la gravure en relief, dans le bois et maintenant aussi dans le linoléum et divers produits plastiques, où, creusant autour dans la matière, l’on épargne le trait du dessin afin de pouvoir l’imprimer typographiquement.

On voit bien d’où vient l’erreur : l’opposition qui paraîtrait nécessaire entre l’épithète « douce » et ce que l’on considère comme son contraire. J’ai souvent entendu dire, et même lu (horresco referens), que si le burin était de la taille-douce, l’eau-forte s’y opposait naturellement. Ce ne peut être que propos d’ignorants, qui n’ont jamais vu un acide attaquer un cuivre ou un zinc bien plus brutalement que le burin ne saurait le faire, et qui ne comprennent pas qu’il faut pour graver au burin bien plus d’adresse que de force, et surtout un outil bien affûté.

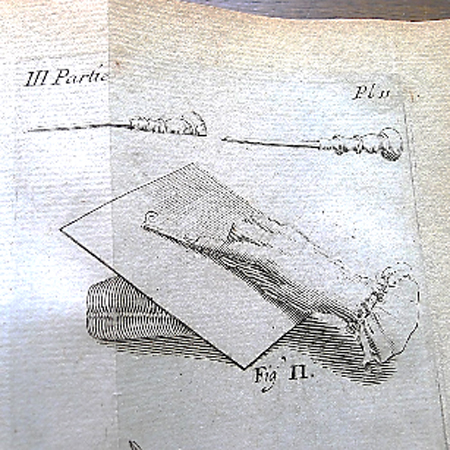

Abraham Bosse, « La gravure au burin »,

dans Traité des manières de graver en taille-douce, eau-forte

Antoine Furetière, dans son Dictionnaire universel (1690), n’est pas très explicite ; il écrit simplement, au mot « taille » : « Se dit aussi de certaines manières de gravures et de sculptures. On appelle taille douce [sic sans trait d’union] les images dont la gravure est faite avec le burin sur des planches de cuivre ». On notera que dès ce moment, il est manifeste que les artistes français ont le talent extraordinaire de graver « sur » et non pas « dans », comme si creuser en surface faisait partie de notre génie national. Furetière ajoute qu’on appelle « tailles de bois (les images) dont les planches sont de bois, et dont la gravure diffère des autres en ce que dans celles de cuivre ce sont les parties enfoncées qui marquent les traits, et au contraire, ce sont les parties élevées qui les marquent en celles de bois ». On voit que la douceur de la taille n’évoque rien pour le lexicographe.

De même à l’article « doux », mot qui, selon lui, « se dit encore de plusieurs autres choses, comme des métaux. Le fer doux, qui est différent de l’aigre, en ce qu’il est moins cassant. On le dit de même du cuivre et de l’étain. Ce qui rend les métaux plus doux, c’est quand ils ont passé plusieurs fois par le feu ou par la forge ». Furetière est tout prêt de la vérité qui nous intéresse, mais il ne fait pas le lien nécessaire.

Quant au Dictionnaire historique de la langue française d’Alain Rey (1992), il patauge, déclarant que le mot est « peut-être emprunté à l’italien, cette technique ayant été mise au point à Florence au XVe s. » et qu’il « désigne un procédé de gravure sur support métallique moins dur que l’acier (cuivre, puis zinc) ». Là, il se rapproche un peu de ce que je crois être la vérité.

J’ai proposé une solution dans ma préface à un remarquable travail d’Henriette Pommier, Au Maillet d’argent. Jacques Fornazeris graveur et éditeur d’estampes, Turin-Lyon, vers 1585-1619 ? (Genève, Droz, 2011). Sous le n° 45/2 du catalogue de l’œuvre gravé (au burin) de Fornazeris, qui montre le futur Louis XIII enfant en train de recevoir de son père Henri IV quelque éducation, se trouvent huit vers du père Louis Richeome, auteur du Catéchisme royal (1607) où figure cette estampe. Les deux premiers vers sont : « C’est Henry très chrétien, très vaillant, très bénin / Que tu vois figuré sur cette lame douce… ». Lame douce est évidemment synonyme de taille-douce.

En effet, le mot de lame signifie « plaque de métal laminée », du latin et de l’italien « lamina ». Elle est douce car elle est constituée d’un métal « doux », c’est-à-dire traité pour être malléable, flexible et non cassant, à l’inverse du métal « aigre ». Et comme les graveurs font des tailles dans ces lames douces, le syntagme « taille-douce » s’est formé naturellement. L’appellation de « taille forte » est donc un pur fantasme à éliminer des catalogues sérieux.

Maxime Préaud