Le Val de Loing (Grez)

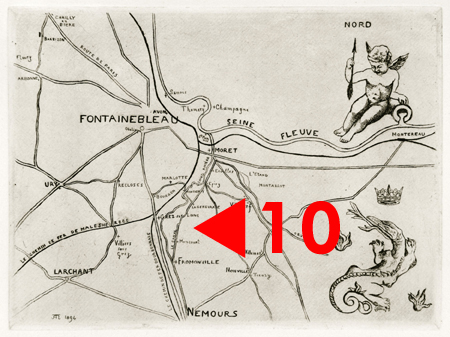

Si Barbizon se trouvait en terre agricole et à l’orée de la forêt, Grez, était, – et est -, au Sud de Fontainebleau, un village en bordure de rivière, le Loing, dans un cadre particulièrement pittoresque. Contrairement à Barbizon, le lieu fut par le passé un bourg important, appelé Grès-en-Gâtinais, qui fut fortifié au début du XIIe siècle, doté d’un château (où plusieurs personnalités royales séjournèrent, comme Blanche de castille, Philippe Le Bel et Jean Le Bon ; Louise de Savoie, mère de François 1er, y mourut en 1531) ; l’entrée en ville se faisait par trois portes et un pont à dix arches, qui traversait la rivière et une zone marécageuse ; sa particularité étant de présenter, pour faciliter le passage de l’eau en cas de crue, des culées à pans coupés en aval et en pointe en amont. Un petit port fluvial, une halle et plusieurs moulins animaient la cité, avoisinant une importante Commanderie, dite de Beauvais (“Beauvoir-lès-Grès”), fondée par les Templiers au début du XIIIe siècle. Victime des vicissitudes de l’histoire, ce qui devint un village a conservé quelques vestiges du passé, dont le pont, la tour dite de Ganne et une belle église : il sera, de 1860 à 1914, un havre d’accueil important d’artistes, à l’égal de Barbizon.

Cela grâce à deux auberges. L’Hôtel Beauséjour, devenu Pension Laurent, qui devint la propriété à la fin des années 1880 de l’américain Francis Brooks Chadwick et de son épouse suédoise Emma Löwstädt-Chadwick, qui hébergèrent un temps les artistes. L’Hôtel Chevillon, issu de l’Hôtel de la Marne, petite auberge rachetée en 1860 par Jules et Marguerite-Virginie Chevillon (voir le Cahier n° 3 de “Artistes du Bout du Monde” de l’automne 2006), aujourd’hui siège d’une fondation suédoise « La Fondation de Grez-sur-Loing » pour l’accueil d’artistes, écrivains ou compositeurs, principalement scandinaves (inaugurée en 1994 par la Reine de Suède). S’y ajouta en 1858 l’ouverture à Bourron-Marlotte d’une gare de chemin de fer, qui mettait Grez à trois kilomètres à pied, à travers champs. Le village reçut la visite de Corot, mais surtout accueillit plusieurs artistes de Barbizon à partir de 1830.

Dans les années 1870, quatre colonies, venant de l’étranger, se succédèrent : britannique et irlandaise (vers 1975), dont le peintre-graveur paysagiste anglais Arthur Joe Heseltine (1859-1930), de passage dans la région de Fontainebleau et qui en fit, de 1878 à 1897, une soixantaine d’eaux-fortes ; américaine (vers 1876), dont le peintre canadien William Blair Bruce (1859-1906) ; scandinave (1882), dont le peintre suédois Karl Nordström (1855 – 1923) ; japonaise (1890), dont Kuroda Seiki (1966-1924).

Deux de ces artistes, William Blair Bruce et Karl Nordström, y rencontrèrent leur compagne, chacune ayant des affinités pour la gravure. William Blair Bruce avait appris la peinture dite académique à Paris, à l’Académie Jullian. Parallèlement, il avait été séduit par l’élan paysager de l’École de Barbizon et séjourna dans le village de 1882 à 1884. Grez-sur-Loing devait aussi le retenir, de par son cadre attrayant, y avant aussi rencontré d’autres artistes séduits par le lieu, comme les peintres suédois Carl Larsson et son épouse Karin, Bruno Liljefors, des personnalités comme Christian Krohg, Peter Severin Krøyer ou le dramaturge August Strindberg. C’est aussi là, à l’été 1885, que naquirent ses amours avec la Suédoise Carolina Benedicks (1856-1935), femme de talent, avant tout sculpteure (elle avait été l’élève à Paris de Alexandre Falguière), mais aussi aquarelliste et graveuse. Après des fiançailles en 1886, le couple s’était l’année suivante installé à Grez, tout en prenant quelques libertés pour visiter l’Europe. Ils devaient se marier en décembre 1888 à Stockholm. Et c’est ensuite la lumière de la Baltique qui les firent se fixer, à partir de 1900, sur l’île de Gotland : “Brucebo”, leur villa-atelier, devenant un rapidement un lieu de rencontre artistique et intellectuelle (nombre d’invités ayant d’ailleurs séjourné dans les années 1880 et 1890 à Grez-sur-Loing). Le couple n’oublia jamais Grez, il y vinrent à plusieurs reprises. Voici une des peintures de William, exposée au Nationalmuseum de Stockholm, et présentant l’atelier en plein-air (vraisemblablement dédié à la gravure) de sa femme, à l’Hôtel Chevillon.

“Atelier de plein air” – William Blair Bruce

Huile sur toile – 73 x 92 cm

The National Museum of Fine Arts – Stockholm.

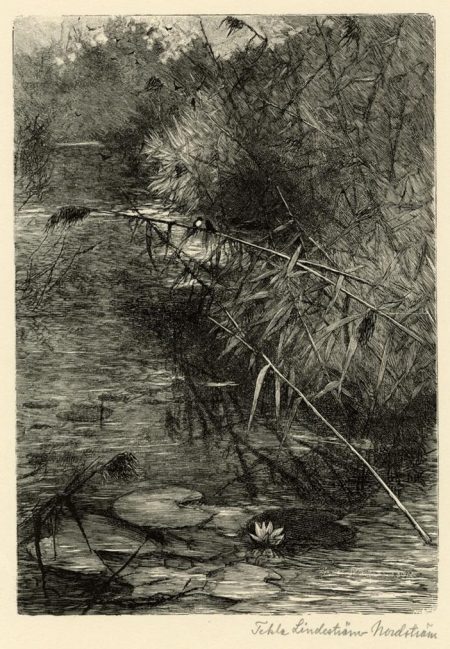

Carolina était par ailleurs une battante. Membre en 1913 du Conseil municipal de Väskinde, sur l’île de Gotland, elle s’était engagée pour le droit de vote des femmes, ayant accueilli deux ans auparavant les déléguées d’une conférence – la 6e – de “l’Alliance internationale des femmes”. Un article de Mickael Karisson et Laria Lantto, dans le Cahier n° 8 (automne 2012) de “Artistes du Bout du Monde”, évoque la vie du couple et l’engagement de Carolina de “peindre pour la postérité”. Karl Nordström, quant à lui, était un garçon qui n’avait pas été admis à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Stockhölm (jugée d’ailleurs à l’époque pour une vision vieillotte de l’art) et, qui de ce fait était libre de toute influence. Son esprit avait été séduit par la liberté impressionniste” d’artistes comme Claude Monet ou Alfred Sisley. C’est en fait à Grez qu’il fit ses premiers pas artistiques. Un peu en retrait de la vie de la colonie nordique, il se lia d’amitié avec Auguste Strindberg. C’est en 1882 qu’il rencontra la xylographe Tekla Lindeström (1856-1937). Il l’épousa en 1885.

Lorsque plus tard il rentra en Suède, habité par son expérience francilienne, il s’opposa à l’Académie des Beaux Arts suédoise et fut l’un des éléments du mouvement réformateur qui se développait alors, et participa à la constitution à Göteborg de la Société des Artistes. Il y prit des responsabilités, devint d’abord secrétaire, ensuite président pendant plus de trente ans. Une responsabilité qui lui permit de moderniser la vision artistique d’alors, tant dans l’enseignement artistique que de l’organisation des expositions. Un article de Alf Elmberg, dans le Cahier n° 9 (printemps 2014) de “Artistes du Bout du Monde”, présente le parcours de cet artiste exceptionnel.

“La fiancée de l’artiste” – Karl Nordström

Huile sur toile – 54 x 36 cm

The National Museum of Fine Arts – Stockholm.

Voici le portrait qu’il fit de sa fiancée, alors qu’elle gravait un bois de bout, avec sur le front une sorte de visière en tissu pour protéger ses yeux de la luminosité de la fenêtre. Tekla Lindeström, xylographe de profession, grava nombre d’œuvres de son mari et même d’autres artistes. On peut voir certaines de ses œuvres à Stockholm au Nationalmuseum ou au Prins Eugens Waldemarsudde.

Xylographie – 20,1 x 14,1 cm (1929)

Tekla Nordström

© The Trustees of the British Museum

En dehors de ces colonies, nombre de personnalités partagèrent ce climat propice à l’accueil du monde des arts au sens large : écrivains, musiciens,… Le lieu vit, entre autres, la naissance d’une passion, en 1876, entre le futur romancier écossais Robert Louis Stevenson et l’artiste peintre californienne Fanny Osborne. Leur rencontre est évoquée par Nelly Dumoulin, dans la rubrique Plein cadre du cahier n° 3 d’Artistes du Bout du Monde (Automne 2006), précisant que ses promenades dans la forêt de Fontainebleau inspirèrent à l’écrivain quelques écrits dédiés : “Notes en forêt” et “Le Trésor de Franchard”, qui précédèrent l’écriture de “L’Île au trésor” et de tant d’autres romans.

Évoqué en début d’article, le pont de Grez s’était signalé plus récemment, en novembre 1984 d’après Le Parisien, pour avoir été “emballé” par le couple Christo (pseudonyme de Christo Javachef, artiste plasticien d’origine bulgare, et Jeanne-Claude), en essai préliminaire à l’“empaquetage” du Pont Neuf à Paris, en septembre 1985.

(à suivre)

Gérard Robin