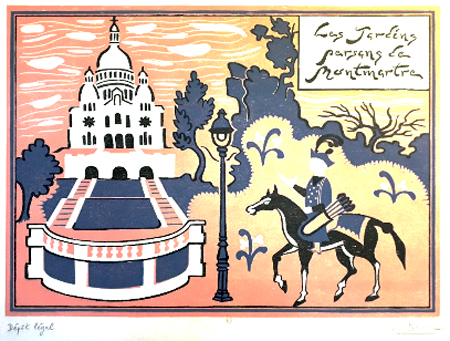

Claude Bouret, Les jardins persans de Montmartre,

bois de fil en couleurs, 220 x 310, impr. Robert Blanchet, 1980

Le monde de l’estampe est aussi régulièrement endeuillé que celui qui l’entoure. Il vient de perdre le 14 novembre dernier un de ses soutiens les plus chaleureux en la personne de Claude Bouret. Il avait 80 ans. Une brève cérémonie a eu lieu en son hommage dans la belle église de Saint-Étienne-du-Mont le 23 novembre. Outre sa famille (affectueuses pensées à l’égard de son épouse Blandine et de leurs enfants Théodore, Hermance et Aurore), beaucoup de graveurs étaient présents, ainsi que plusieurs de ses anciennes collègues et amies du Département des estampes de la Bibliothèque nationale auquel Claude avait appartenu pendant une quarantaine d’années.

Comme moi-même. Claude avait été mon premier vrai contact avec le Département, où j’allais passer 40 belles années en compagnie des plus beaux graveurs et faiseurs d’estampes que la Terre ait portés. Claude travaillait surtout sur le XIXe siècle, moi sur le XVIIe, mais nous nous croisions souvent dans le XXe, puisqu’il avait participé à plusieurs associations liées à l’estampe, comme Gravix, Le Bois gravé, la Taille et le Crayon, et j’en oublie sans doute. Il était surtout intéressé par la gravure en bois1. Il la pratiquait lui-même, avec modestie, mais assez joliment.

Claude était davantage un homme de l’oral que de l’écrit. En parlant, emporté souvent par son sujet, il ignorait le point et supportait difficilement le point-virgule, juste pour respirer. Mais il ne parlait pas nécessairement pour ne rien dire. Je crois que ce flot cachait une timidité native, et que ces conversations échevelées remplaçaient un peu tous les textes qu’il aurait pu écrire. Car il a peu écrit, bien qu’il en eût le talent, à la fois embarrassé par la quantité de choses à exprimer, à apprendre encore, et par la quasi impossibilité d’aller jusqu’au bout de la connaissance de tel ou tel sujet. Quand on n’écrit pas avant de tout savoir, on écrit peu. Mais on peut toujours causer.

Et rendre service. Lors des obsèques de Claude, Valérie Sueur-Hermel, qui lui a succédé au Département des estampes et a longtemps collaboré avec lui avant son départ, a exprimé avec émotion combien Claude avait été attentif à l’aider, à transmettre ses connaissances, à elle aussi bien qu’à tout un chacun, avec la plus grande générosité et la plus grande gentillesse. Toujours avec le sourire malgré les tristesses.

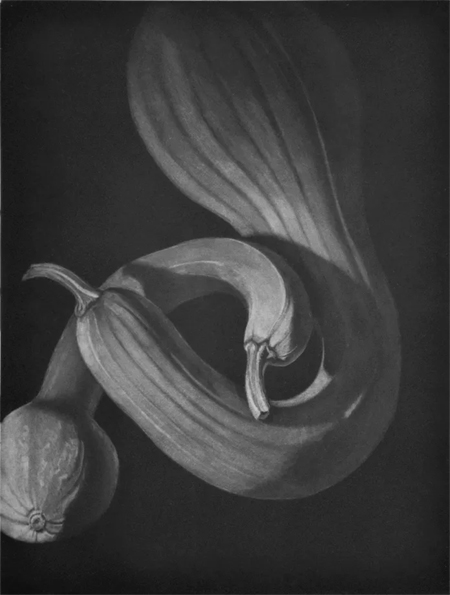

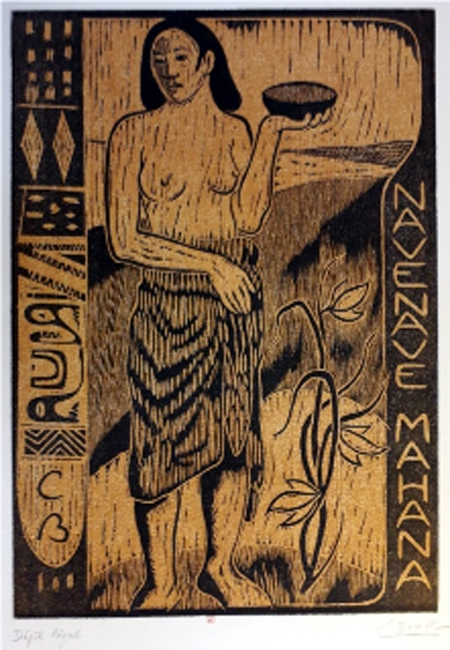

Claude Bouret, Jours délicieux (Hommage à Gauguin),

bois de fil en couleurs, 320 x 225, impr. Robert Blanchet, 1982

On trouve tout de même trace des publications auxquelles il a participé plume à la main, comme le tome 15 de l’Inventaire du fonds français, graveurs du XIXe siècle. 15, Mabille-Marville, éd. préparée par Madeleine Barbin et Claude Bouret, Paris, Bibliothèque nationale, 1985. Mais ce travail de longue haleine a été précédé et entrecoupé de bien d’autres. A propos de Paul Valéry d’abord, pour qui il professait une légitime admiration : « Paul Valery et l’Architecture, un amateur compétent », dans la Gazette des Beaux-Arts, Septembre 1970, p. 185-208 ; puis Paul Valéry : exposition du centenaire, Paris, Bibliothèque nationale… [26 octobre 1971-16 janvier 1972] / [catalogue par Gérard Willemetz, Florence de Lussy et Madeleine Barbin, avec la collaboration de Claude Bouret] ; [préface par Étienne Dennery], Paris, Bibliothèque nationale, 1971.

En 1977, il présente à la Bibliothèque nationale une exposition Yves Brayer, dont il rédige le catalogue : Brayer graveur : eaux-fortes, lithographies, livres illustrés : [exposition], Bibliothèque nationale, [Paris, 8 décembre 1977-8 janvier 1978] / [catalogue par Claude Bouret] ; [préface de Georges Le Rider], Paris : Bibliothèque nationale, 1977.

En 1981, c’est à la lithographie qu’il travaille, en compagnie de Blandine, pour une exposition intitulée Les maîtres de la lithographie en France des origines à nos jours: exposition placée sous le patronage de l’Association française d’action artistique, Ministère des Affaires étrangères : du 24 avril 1981 au 25 mai 1981, Tokyo, Musée d’art Laforêt Harajuku, 1981. En 1987, il préface le catalogue d’une exposition itinérante en France : Gravures contemporaines en relief : exposition, château de Tours, été 1987, musée du dessin et de l’estampe originale [Gravelines], automne 1987 ; musée château d’Annecy, été 1987, Gravelines, Musée du dessin et de l’estampe originale, 1987.

Son morceau de bravoure est peut-être l’exposition qu’il a présentée à la Bibliothèque nationale sur Corot, en 1996 : Corot : le génie du trait : estampes et dessins [29 février-19 mai 1996]; [catalogue réd.] sous la dir. de Claude Bouret, Paris, Bibliothèque nationale de France, 1996.

En 2004, avec Louis-Antoine Prat, il est commissaire d’une exposition Chassériau à Saint-Domingue : Théodore Chassériau : œuvres sur papier : exposition, Santiago de los Caballeros, Centre Leon, du 8 juin au 8 juillet 2004, Saint-Domingue, Musée d’art moderne, du 13 juillet au 20 août 2004, Santiago de los Caballeros : Centre Leon ; Saint-Domingue : Musée d’art moderne, 2004. En 2005, il participe au catalogue de : Henri de Toulouse-Lautrec: estampes & affiches : [exposition, Nagoya, Musée d’art de Matsuzakaya, du 9 février au 1 mars 2005] / commissaire général Daniel Gervis ; [textes par Claude Bouret, Gisèle Lambert, Marie-Claire Saint-Germier… [et al.], Paris, Bibliothèque nationale de France ; Tokyo, Brain trust Inc., 2005

En 2007, il préface le catalogue d’une exposition du graveur Yoshiko Fujita, puis en 2008, le catalogue raisonné de Mathieux-Marie : Jean-Michel Mathieux-Marie: œuvre gravé 1977-2007, Paris, De pointe à plume, 2008.

En 2009, il revient à son sujet favori en participant à une exposition intitulée : Bois de fil, bois de bout…: la gravure sur bois : [exposition], Saint-Cloud, Musée des Avelines-Musée d’art et d’histoire de Saint-Cloud, du 21 novembre au 20 décembre 2009 / [catalogue sous la direction de] Emmanuelle Le Bail, Saint-Cloud, Musée des Avelines-Musée d’art et d’histoire de Saint-Cloud, 2009.

Et j’imagine qu’il y a encore, par-ci par-là, quantité de petits textes bien sentis et parfaitement rédigés dont on fera un jour ou l’autre le relevé.

Claude Bouret, Faire-part de naissance de Théodore (23 mai 1980),

bois de fil imprimé en bleu sur papier teinté jaune, 220 x 350,

impr. Robert Blanchet, 1980

Connaissant mon intérêt pour le macabre, Claude m’envoyait régulièrement des découpures de magazines ou de catalogues de vente sur le sujet. Je crois d’ailleurs que le thème ne lui était pas indifférent, marqué qu’il avait été peut-être par le travail de Jean Deville, dont il avait dressé le catalogue en 19762. Ma dernière réponse à son ultime envoi fut une tête de mort de ma composition, ce n’était peut-être pas de très bon goût, mais j’espère que ça l’aura amusé.

Maxime Préaud

1 « Le Bois gravé, aujourd’hui : quelques artistes, quelques remarques » dans Club français de la médaille, 1980, p. 66-67. Le père de Claude, Pierre Bouret, était un sculpteur et médailleur réputé.

2 Jean Deville, œuvre gravé: 1932-1972 / [catalogue par Claude Bouret], Paris, J. Bonnemaison, 1976, [178] p.