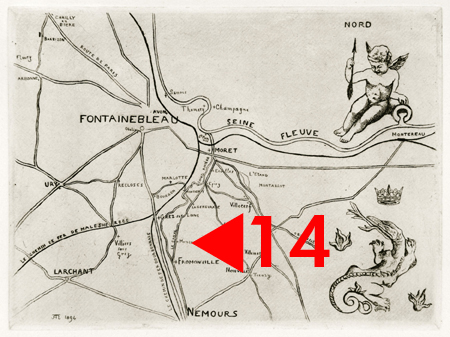

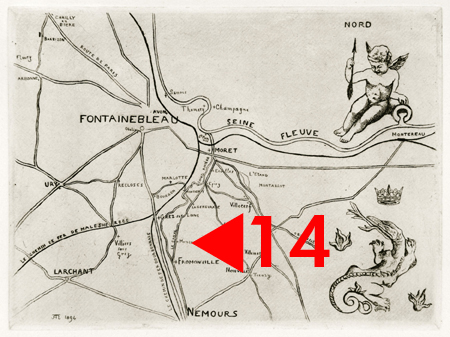

Le Val de Loing (de Moret à Larchant)

Nous voici quittant Nemours et son château-musée, emportant un souvenir qui nous est cher, pour y être à l’origine avec un grand collectionneur suisse, Gaspard de Marval, celui de la grande exposition de 2012 : “Japon, le corps sublimé”, où, entre autres présentations muséales, Mikio Watanabé mêla ses manières noires aux xylographies des grands maîtres de l’estampe ukiyo-e, comme Kitagawa Utamaro (ca 1753-1806), Katsushika Hokusai (1760-1849), le “Vieux Fou de dessin”, ou Utagawa Hiroshige (1797-1858). Manifestation qui fut, la même année, en symbiose avec un autre grand salon sur la gravure japonaise, sise à l’abbaye royale Notre-Dame de Cercanceaux, sur la commune de Souppes-sur-Loing.

Prenant la route, nous aurions pu faire la rando dite des Trois châteaux, qui, de celui de Fontainebleau, propose de visiter Blandy-les-Tours, une forteresse du XIIIe siècle, et Vaux-le-Vicomte (XVIIe siècle), la demeure du sieur Fouquet, construit par l’architecte Louis Le Vau, décoré par le peintre Charles le Brun, au cœur d’un beau parc imaginé par André Le Nôtre, et où se promena souvent le fabuliste Jean de La Fontaine. Quelle richesse que celle notre région et que la gravure ancienne a superbement mise en images !

Sinon, nous guidant toujours par l’imagerie gravée et selon notre humeur, nous pourrions aller à Provins, où la Tour César domine ses fortifications médiévales qui enserrent d’autres superbes témoignages de son passé, ou encore, plus au sud, rejoindre Château-Landon, plus modeste mais à l’histoire mouvementée, riche de vestiges ici encore classés ou inscrits aux monuments historiques, dont des poternes et le rempart construit d’habitations, qui domine la vallée et la rivière du Fusain, et qui soutient l’ancienne abbaye Saint Séverin ; le nom de César est ici associé à un pont et à un chemin, que prirent près de 60 000 hommes de ses légions pour combattre la révolte gauloise de 52 avant. J.-C…

Nous ferons étape, entre les deux sites évoqués, à Moret-sur-Loing, belle petite cité ancienne où est ancré le souvenir du peintre et graveur anglais Alfred Sisley (1839-1899), né à Paris et décédé ici. Attiré par l’art, il avait été séduit comme beaucoup par la peinture en plein-air, puis par la forêt de Fontainebleau et les villages avoisinants comme Barbizon ou Marlotte. S’il séjourna durant nombre d’années à Louveciennes, Marly-le-Roi ou Sèvres, c’est à partir de 1880 qu’il choisit la région du Val de Loing et s’y fixa.

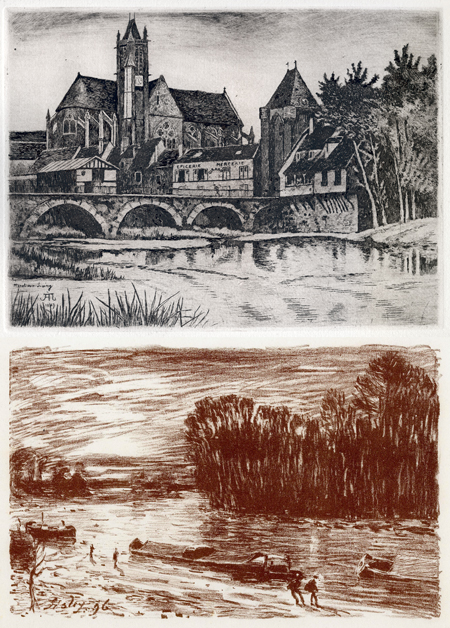

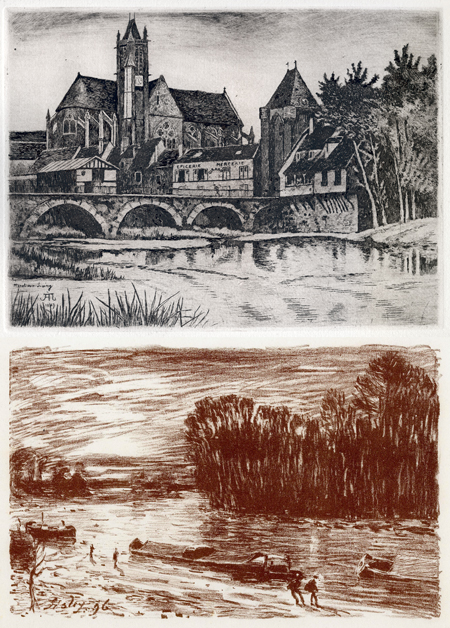

“Moret-sur-Loing” Arthur Heseltine – Eau-forte (1887) – 19,9 x 26,6 cm

Recueil « Fontainebleau et ses environs »

(Collection particulière, Cl. G. Robin) “Bords du Loing, près de Saint-Mammès”

Alfred Sisley – Lithographie (1896) – 14,2 x 22,0 cm British Museum

Une anecdote du passé s’impose ici. Quelques mois après le 17 août 1661, date à laquelle le surintendant des finances, Nicolas Fouquet, dont la devise était « Usque non ascendam », c’est-à-dire « Jusqu’où ne monterai-je pas ? », avait invité le roi Louis XIV à une fête somptueuse en son château de Vaux-le-Vicomte. Ce fut trop pour ce monarque alors très jeune qui veut affirmer son pouvoir après le décès de Mazarin, conforté en cela par son ministre Colbert. La disgrâce attend Fouquet. Il sera arrêté à Nantes lors des États de Bretagne, le 4 septembre 1661, par un gascon bien connu et ses mousquetaires, un certain… Charles de Batz de Castelmore, dit d’Artagnan. Lequel aurait été chargé plus tard, l’été 1664, de la garde du prévenu dans le donjon de Moret. On sait que l’ex-ministre des finances sera transféré dans plusieurs lieux de détention et, après plusieurs années de procédure, dans la forteresse de Pignerol, dans les Alpes, où il finira sa vie.

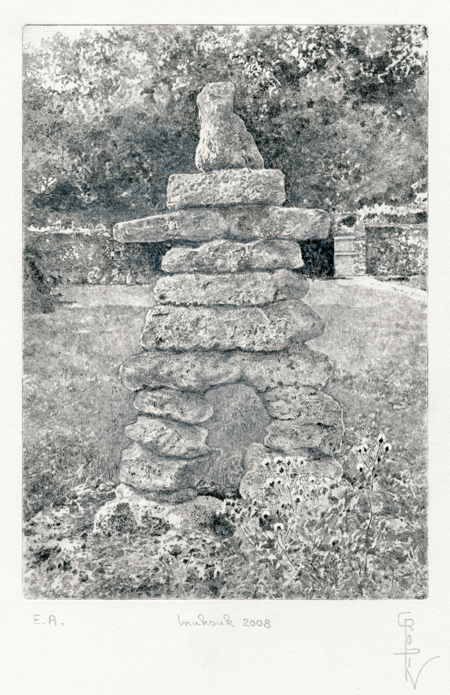

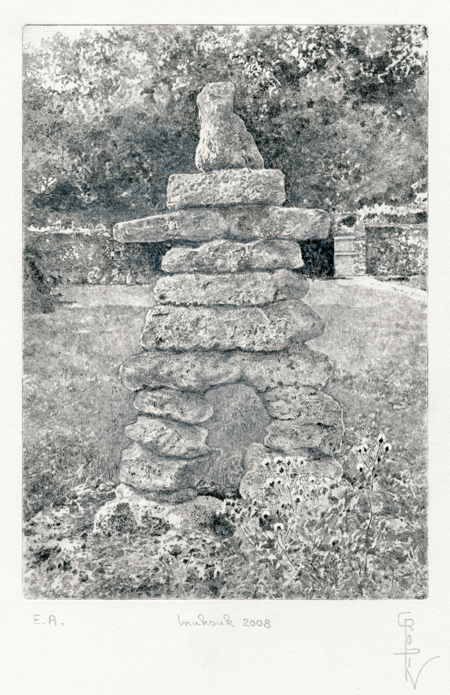

Nous évoquerons rapidement Souppes-sur-Loing, non parce qu’elle est le fief de l’abbaye royale Notre-Dame de Cercanceaux et qu’elle soit riche de polissoirs de l’âge de pierre, mais en témoignage de ce qu’elle fut durant quatorze années, de 2006 à 2019, un haut lieu de la gravure, mise à l’honneur lors de son festival Arts en Juin. On lui doit l’accueil, principalement à l’espace culturel Victor Prudhomme, des Rencontres internationales d’estampe contemporaine en Val de Loing. Cela avec pour point d’orgue l’estampe inuit ; sa mémoire est toujours vivace à l’entrée du centre grâce à l’édification par les services techniques de la ville d’un petit inuksuk, hier marque-repère, de forme humaine, pour les chasseurs de la banquise de l’Arctique et, devenu, outre l’emblème du drapeau du Nunavut, un symbole de coopération et de l’esprit humain, mais où, aujourd’hui, la pierre exprime le jaillissement d’un cri à la Edvard Munch, silence minéral assourdissant, alors que la Vie et la Paix sont quelque part en Europe bafoués par la force brute, en tailles tragiques, empreinte de folie !

“Inuksuk 2008” Gérard Robin – Pointe sur rhénalon – 21 x 15 cm

Et retenons que ces salons sur l’estampe ont été marqués, il faut le souligner, par le vif intérêt de deux maires successifs, et le soutien indéfectible d’une adjointe, grande dame de la culture et du social, Annie Villeflose.

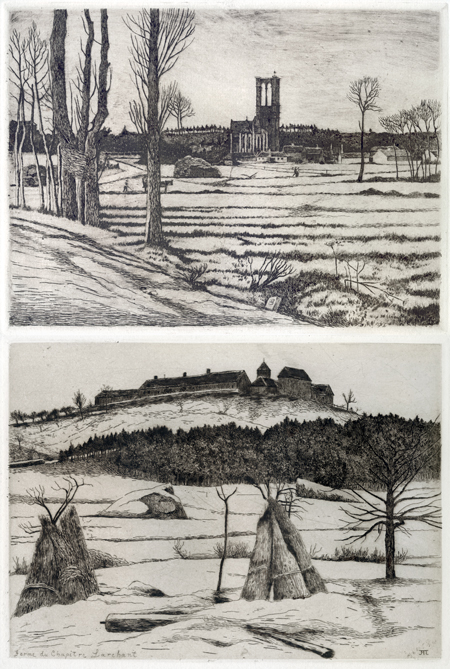

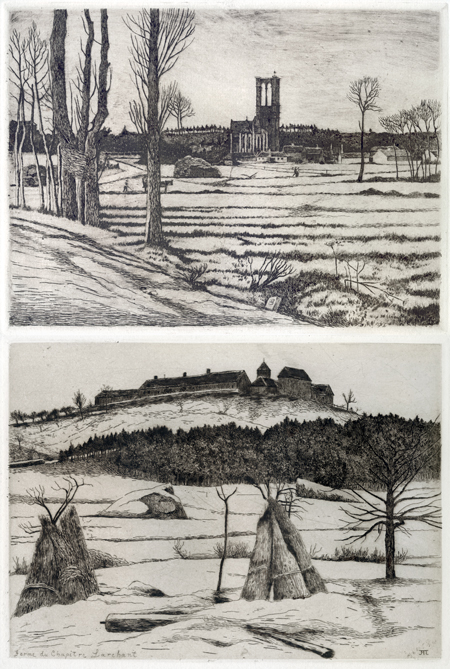

Nous terminerons ce voyage en traversant Saint-Pierre-lès-Nemours, – lieu de vie de votre serviteur -, pour prendre la direction de Larchant, par la route ou encore le GR 13, passant une zone forestière puis un grand marais de plus de 110 ha, espace étrange dont le niveau croit et décroit d’une manière cyclique, l’alimentation étant le fait non d’une rivière mais de la nappe phréatique. Le lieu est devenu une réserve naturelle, gérée par une association locale, qui s’attache à sa préservation. Au delà, quelques kilomètres plus loin, c’est notre ami Arthur Heseltine qui va conclure et transcrire sur le métal sa vision du bourg qui barre l’horizon et va nous accueillir, surmonté de la grande tour-clocher de la basilique Saint-Mathurin.

Saint-Mathurin ! La tradition, qui fait naître le saint à Larchant, ce village en extrémité du marais et à l’orée du massif gréseux de la Dame-Jouanne marqué d’abris ornés et pourvu de beaux belvédères, rapporte que celui-ci fut mandé à Rome, alors touché par une épidémie ou des maux divers, et qu’il guérit là-bas nombre de malades, jusqu’à sauver la fille de l’empereur Maximien, Théodora, qui passait pour être folle. Il resta durant trois années dans la cité romaine, cela jusqu’à sa mort, accomplissant de nombreux miracles. Son corps avait été à sa demande ramené dans son village natal. Son tombeau y fut l’objet de nombreux miracles (souvent liés aux cas de folie), tant que la décision fut prise de construire une grande église. Larchant devint alors le lieu d’un important pèlerinage, d’autant qu’il se trouvait non loin d’une des routes menant à Saint-Jacques de Compostelle, et nombre de pèlerins faisaient halte auprès des reliques du saint. Plusieurs rois y vinrent se recueillir, ainsi (source Wikipédia) : Charles IV (1325), Louis XI (1467), Charles VIII (1486), François 1er (1519 et 1541), Henri II (1551), Henri III (1587) et Henri IV (1599).

« Basilique” (21,0 x 27,8 cm) et “Ferme du Chapitre” (20,0 x 26,7 cm)

Arthur Heseltine

Recueil « Fontainebleau et ses environs » (Collection particulière, Cl. G. Robin)

L’édifice actuel passe pour être un joyau de l’architecture gothique francilienne, avec des dimensions impressionnantes. Incendié en 1568 lors des guerres de religion, mutilé par l’écroulement du pilier nord-ouest de la grande tour-clocher, en 1675, qui entraîna la ruine d’une partie de la nef, le lieu, en partie restauré et fonctionnel, fut classé aux Monuments historiques par Prosper Mérimée (1846). Il a aujourd’hui cette beauté esthétique et intellectuelle des grandes ruines, au travers de l’architecture de pierre, dont la tour blessée qui s’élance vers le ciel sur près de 50 mètres… Sur un éperon du plateau beauceron et en surplomb du golfe de Larchant, la ferme ancienne dite du Chapître apparaît en surplomb du golfe. La bâtisse était dans les temps anciens alimentée en eau par un puits à noria de près de 70 mètres de profondeur ; la force chevaline entrainait un système de poulies à renvoi d’angle, porteur de godets. Le puits et sa margelle, ainsi qu’une grange et un colombier, ont été inscrits aux monuments historiques en mai 1981.

Nous terminerons ici notre voyage dans le Sud 77, sur son 14e épisode, présenté au travers de la vision sensible d’un certain nombre d’artistes stampassins. Puissent les images présentées au cours de cette évocation vous donner, les beaux jours venant et le cœur apaisé par l’évolution politique internationale (on a le droit de rêver), l’envie de visiter cette belle région du Val de Loing et ses environs.

Gérard Robin