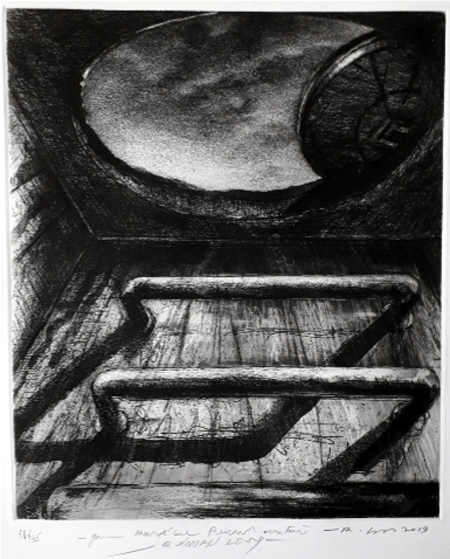

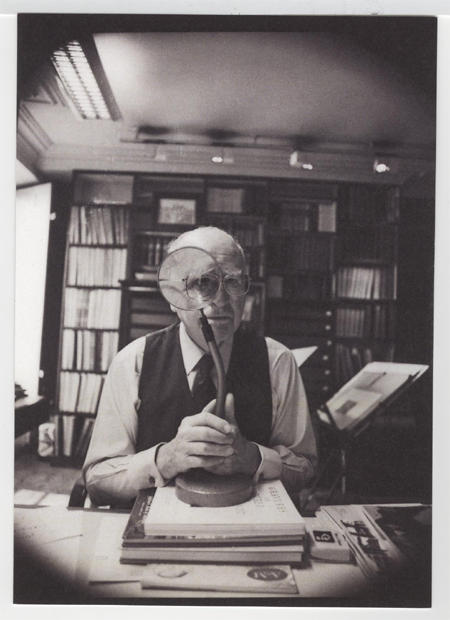

Marie-Ange Barbet, « Hubert Prouté »,

peinture acrylique sur médium, 150 x 70 cm, 2005

Notre ami Hubert Prouté est décédé le 21 mars dernier, dans sa centième année. Il a été inhumé le 28 dans le cimetière du petit village de Beaubray, dans l’Eure, où la famille possède une maison. Je dis « notre ami », non seulement parce que les contacts personnels que j’eus avec lui furent toujours amicaux, mais aussi parce qu’il était une des grandes figures du monde qui nous concerne ici plus particulièrement, celui de l’estampe, des graveurs et des collectionneurs.

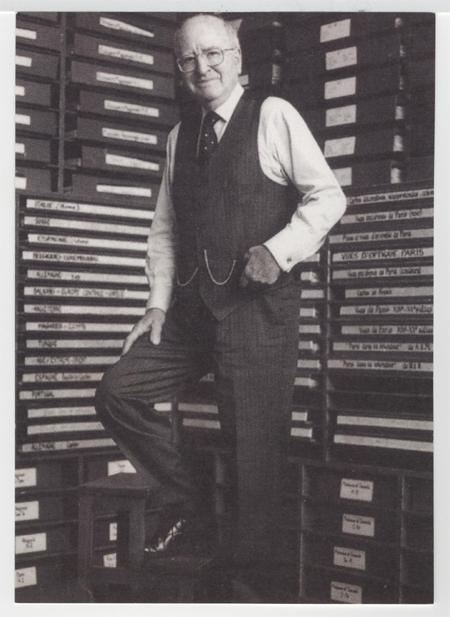

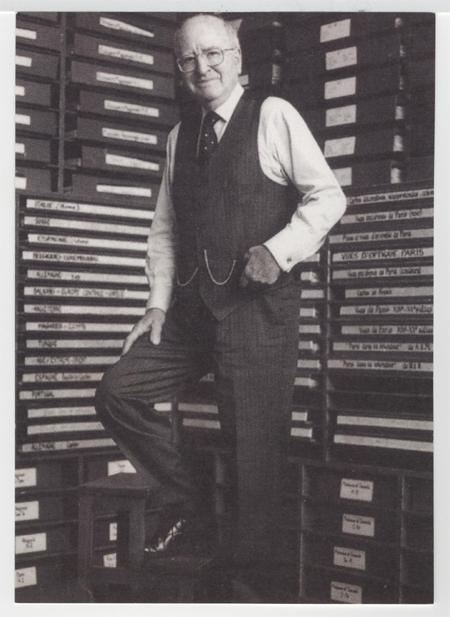

Cela faisait un moment que son absence était remarquée dans la boutique du 74 rue de Seine, dans le VIe arrondissement de Paris, mondialement célèbre depuis un siècle et demi. En effet, ainsi qu’il le raconte lui-même dans la brève autobiographie qu’il a récemment donnée au Print Quarterly1, la maison Prouté a commencé avec Victor en 1876/1878, qui fut suivi par son fils Paul en 1900. Comme dans les dynasties monarchiques, la longévité est une garantie de succès. Ainsi Paul était-il toujours présent dans les années 70 du siècle dernier (il est décédé en 1981), et son fils Hubert et ses petites-filles pouvaient avoir recours à son savoir et à sa mémoire2.

Hubert avait gardé avec le Département des estampes de la Bibliothèque nationale les excellentes relations qu’avaient entretenues son père avec Jean Adhémar, qui en avait été le conservateur jusqu’en 1976. Paul Prouté et Adhémar avaient, parmi d’autres, une passion commune, l’imagerie populaire. Les Nouvelles de l’estampe, émanation du Comité national de l’estampe, et la Société du Vieux Papier, étaient des points de rencontre. Hubert, et ses filles aujourd’hui, ont persévéré dans cette relation et il n’est pas rare que la maison Prouté signale au Département telle ou telle lacune dans ses collections qui mérite peut-être d’être comblée.

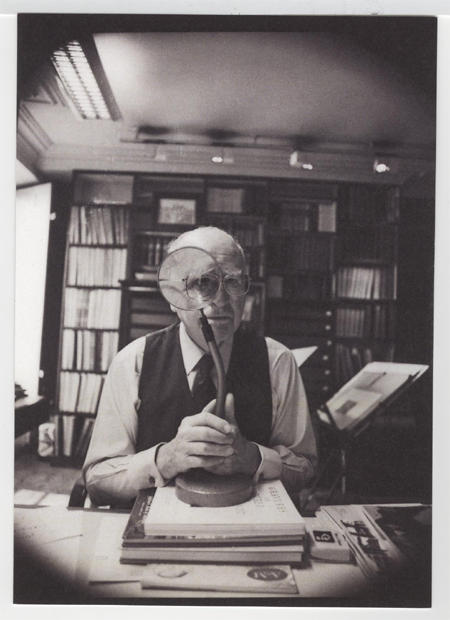

Cl. Julien Martinez Prouté

Hubert était un homme discret et peu expansif, mais son mince sourire laissait entendre qu’il portait sur notre triste monde un regard lucide et désabusé, l’humour étant, avec le goût pour les maîtres de l’estampe, une sorte de consolation. Et surtout la musique, comme je l’ai appris tout récemment. Non seulement il jouait paraît-il fort bien du piano, accompagnant dans les soirées familiales le soprano de son épouse Michèle, mais le couple ne manquait pas un concert, y compris pour écouter de la musique la plus moderne (jazz et rap exceptés, il ne faut rien exagérer).

Son intérêt l’avait d’abord porté vers l’estampe de l’école de Fontainebleau. Il avait même apporté, avec Michèle, une intéressante contribution au catalogue de l’énigmatique Juste de Juste3. Il a également, lors du 425e dîner de la société, régalé les membres du Vieux Papier d’une causerie sur les estampes de Fontainebleau4. Le dernier écrit que je connaisse de lui est la préface rédigée pour le catalogue de l’œuvre de Jean Morin par Jean Mazel, qu’il avait su encourager, détour vers le XVIIe siècle5. Mais son goût était éclectique, puisqu’il aurait aussi aimé dresser le catalogue des estampes de Manet, devancé par Juliet Wilson. Et les amis de la maison, comme disent ses filles, étaient Piranèse, Goya, Appian, entre autres encore, la liste serait longue. On retrouve sa marque et ses goûts dans les nombreux catalogues produits rue de Seine, que les amateurs conservent précieusement dans leur bibliothèque.

Cl. Galerie Paul Prouté

Hubert avait considérablement développé l’aspect international de son métier. Toujours en voyage, jamais fatigué (« Le mot de fatigue, me dit-il un jour, ne fait pas partie du vocabulaire de la maison »). Il s’entendait bien avec la plupart de ses collègues et néanmoins concurrents, et même, oserai-je dire, comme larrons en foire, par exemple agissant dans les ventes à Londres sous le pseudonyme des « frères Bradley » avec son complice Pierre Michel d’heureuse mémoire, marchand sur le quai Saint-Michel.

Avec la disparition d’Hubert Prouté, c’est une banalité de le dire, une bonne partie de l’histoire de l’estampe à Paris s’en va. Fort heureusement, ses deux filles, Annie Martinez-Prouté et Sylvie Tocci-Prouté, continuent en harmonie l’activité du 74 rue de Seine, ne ménageant pas davantage que lui complaisance et efficacité à l’égard des amateurs et des chercheurs. Qu’elles reçoivent ici, ainsi que Michèle leur mère, et leurs enfants (lesquels ne semblent pas, hélas, intéressés par le commerce de l’estampe) l’expression sincère de notre sympathie affectueuse.

Maxime Préaud

1 – Dans « Memoirs of the Print Trade”, à l’initiative d’Antony Griffiths, Print Quarterly, vol. XXXVIII, 4 (déc. 2021), p. 407-410.

2 – Il faut lire ou relire, de Paul Prouté, Un vieux marchand de gravures raconte, 137 p. in-8°, publié rue de Seine en 1980, humour garanti et foule de renseignements sur le monde du commerce de l’estampe. Le portrait en frontispice montre une ressemblance frappante entre Paul et Hubert. Paul rappelle que sa grand-mère à lui était « coloriste à la main », c’est-à-dire qu’elle coloriait des estampes à sujet décoratif, la tradition remonte donc fort loin.

3 – Michèle et Hubert Prouté, « A propos de quelques estampes inédites de l’École de Fontainebleau », dans Hommage au dessin, mélanges offerts à Roselyne Bacou, p. 175-189.

4 – Hubert Prouté, « La gravure en France au XVIe siècle : L’École de Fontainebleau », Paris, Le Vieux papier, 1966.

5 – Catalogue raisonné de l’œuvre gravé de Jean Morin (env. 1605-1650), Paris, Éd. de la Marquise, 2004.