Hélène Nué

Hélène Nué, buriniste, née le 24 septembre 1952, est décédée le 25 septembre 2022. Quelques-uns de ses amis lui rendent ici hommage, porte-parole de beaucoup d’autres.

*

« Hélène, comme vient de nous l’annoncer ton compagnon, te voilà “envolée au paradis des graveurs”, tu as quitté notre réalité pour rejoindre “le monde des idées”, le Mundus imaginalis qui t’aura tant inspirée durant cette vie de féconde créativité.

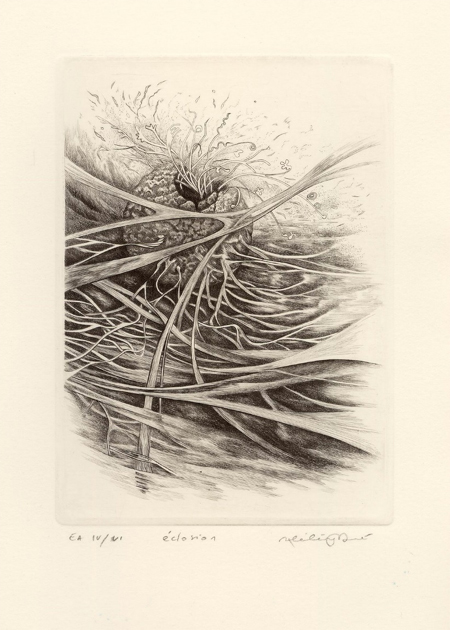

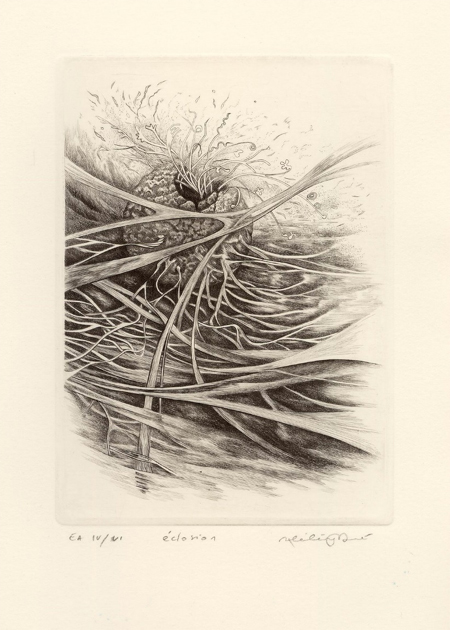

Tu as été une virtuose du burin, instrument qui demande pour être apprivoisé une extrême rigueur, le repentir n’est pas permis. Aucune rigidité dans le trait, au contraire une étonnante souplesse, reflet de la délicatesse d’une main experte, affirmée et douce à la fois. Comme une caresse déposée sur le cuivre.

La technique parfaitement maîtrisée était au service de ta sensibilité créatrice.

Travaillant inlassablement, puisant aux sources intarissables de ton imagination, tu étais renommée pour tes ex-libris dont les commanditaires se pressaient de toute l’Europe et au-delà. Heureux aussi tes amis qui pendant des décennies ont reçu tes cartes de vœux, petits chefs-d’œuvre d’inventivité parfaitement dessinés, gravés et imprimés.

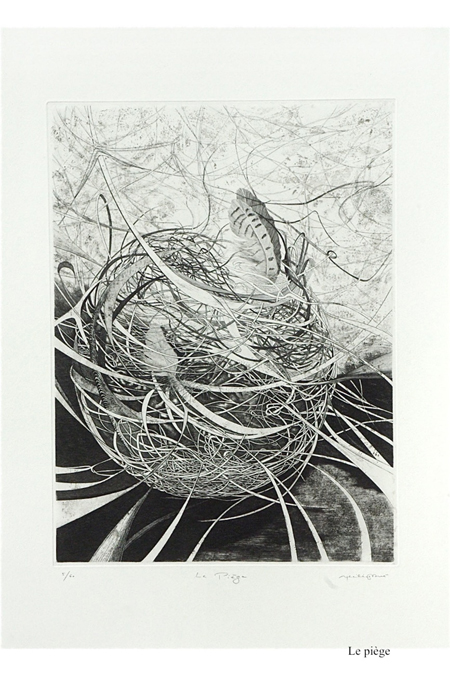

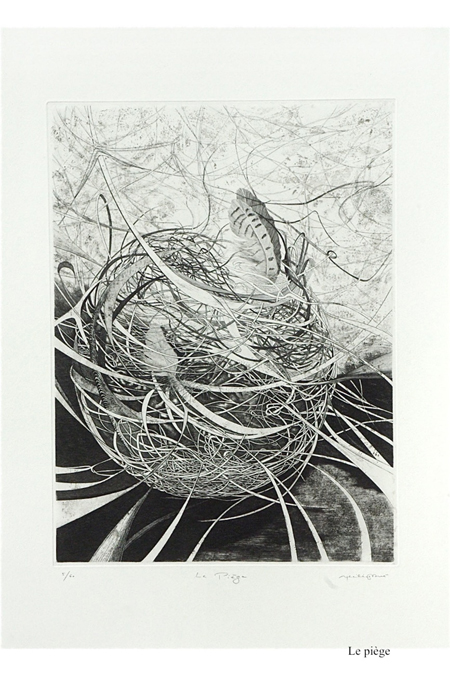

Pour tes œuvres de plus grandes dimensions les thèmes abordés étaient ceux de la Nature que tu révérais. Mais point de reproduction académique, non, toujours l’interprétation personnelle particulièrement délicate et d’une étonnante originalité, le rêve se mêlant à une réalité transposée par le regard subtil d’une poétesse de l’image.

Les collectionneurs avertis disent de toi que le style d’Hélène Nué reflète une totale indépendance d’esprit, tu n’auras en effet jamais été influencée par les modes ou les tourments du Monde. Ton œuvre gravé se situe hors du temps et de l’Histoire.

Nous tous qui t’avons connue ou rencontrée à l’occasion d’un vernissage avons été marqués par ton extrême discrétion, ta simplicité et ta gentillesse. Nous étions touchés par tant d’humilité. Point d’attirance pour les honneurs qui t’étaient pourtant dus, seules t’animaient la passion de la rigueur, la sincérité, la cohérence et la Liberté.

Hélène, grande artiste-buriniste et humaniste discrète, tu es pour toujours dans nos cœurs. »

Éric Robert-Aymé,

le 29 septembre 2022

Hélène Nué, Éclosion,

*

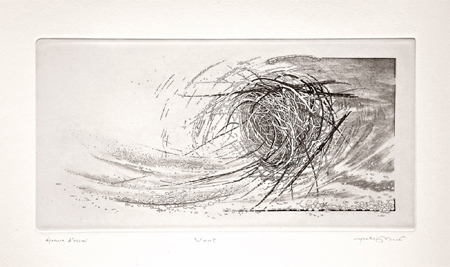

Hélène Varchavsky transmet ces passages de la poétesse et amie d’Hélène, Marie Rialland, qui a bien écrit sur Hélène et son art. : « Sa gravure dit le geste patient, la lenteur nécessaire pour donner à voir le frémissement du feuillage, l’élégance de la fourmi, la douceur cotonneuse de la plume. Sa gravure dit la précision du burin à la recherche d’un monde secret, inconnu, oublié et pourtant si familier. » « Dans ses créations, l’interprétation de la nature familière, animalière et paysagère se transforme au gré de ses rêveries. » « L’art sensible d’Hélène donne vie au dessin, invite à s’attarder sur la volute d’une ligne, l’envol d’une graine, l’arrondi d’une colline, la ramure d’un chêne. Elle grave léger et profond, elle grave nature et poésie. À nos yeux fatigués, parfois blasés, elle offre une pause bienfaisante, un moment de beauté ».

Hélène Nué, Le Piège, 300 x390 mm

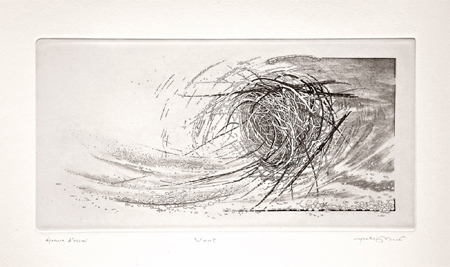

Depuis sa première participation à l’exposition annuelle de Pointe & Burin en 1990, Hélène y avait été invitée quinze autres fois. Elle a réalisé trois planches de souscription pour l’association, en 1999 « Le criquet », en 2007 « Et cætera » et en 2016 « Le vent ».

Hélène Nué, Vent

Elle fut invitée d’honneur de Pointe & Burin en 2007 et sociétaire de l’association de 2008 à 2012, date de son départ dans les environs de Nantes. J’aimais Hélène pour son immense talent et pour sa personnalité si naturellement honnête, la créativité sous son métier d’artisan d’art, de buriniste et d’imprimeur émérite. Je l’aimais car elle ne trichait pas, ni dans sa façon de vivre, ni dans sa vision de la nature, transposée comme sous une immense loupe en poésie pure, pleine d’humour, de légèreté et de grâce, sans affèterie.

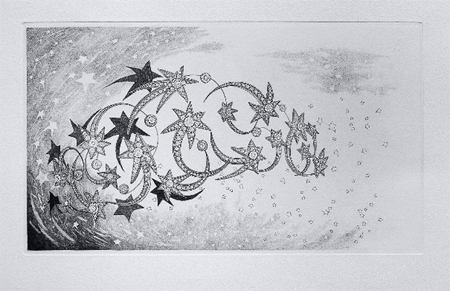

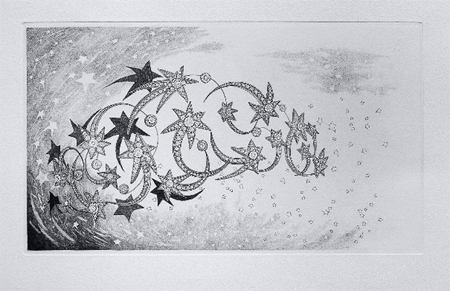

Elle avait participé en 2019 au projet pour le joaillier Chaumet avec onze autres graveurs, chacun d’entre eux choisissant un bijou de la collection patrimoniale de Chaumet, pour en faire le portrait, à sa manière et selon sa technique. A cette occasion voici ce qu’elle me disait de son choix et de sa vision de ce Diadème contemporain, si éloigné de sa vie, de ses sujets et intérêts habituels.

« Passionnée de nature et de nature contemplative, le ciel étoilé m’a souvent fascinée… tête en l’air sur le velours de la nuit on rêve de fixer une étoile filante, de la retenir le temps d’un vœu ?

Le projet de diadème d’Hélène Nué

Le diadème Étoiles étoiles m’a choisie, arrêtée, séduite moi qui aime la nature dans sa simplicité, les fleurs et les insectes, le vent quand il souffle sur les graminées…

J’ai vu une pluie d’étoiles filantes, un astre qui se lève et illumine le ciel où passent d’autres étoiles, un grand spectacle, un feu d’artifice, une immensité scintillante de brillants dans la magie de la nuit… dont on sort éblouie. »

Hélène va bien nous manquer à tous, graveurs, amis, collectionneurs…

Hélène Varchavsky

et l’Association Pointe & Burin

*

Avec le maniement spectaculaire de l’outil en taille directe qu’est le burin, Hélène Nué rejoint les plus grands maîtres burinistes, dans la lignée des Dürer, des Mohlitz, des Doaré…, mais au service d’une thématique apaisante, inspirée de la Nature.

Dans cette source d’inspiration inépuisable, elle a su faire germer et fleurir des formes végétales foisonnantes : courbes et contre-courbes, ondulations, spirales donnant vie et mouvement aux racines, aux feuillages et autres arborescences, ainsi qu’aux nuages, aux reflets dans l’eau et aux vagues déferlantes.

Si j’admirais la virtuose du burin, à l’imagination débordante tout en restant dans le cadre de la figuration, capable de transformer des motifs végétaux en variations graphiques illimitées et joyeuses, j’admirais également la femme aux qualités humaines rares chez les artistes : modestie, humilité et générosité.

Sa disparition laisse un grand vide dans le petit monde de la Gravure. Souhaitons que ses œuvres continuent à nous parler d’elle, de sa passion pour le burin et pour la Nature, souhaitons qu’elles puissent encore toucher un public sans cesse renouvelé.

Anne Brasse

(Galerie Anaphora)

6 octobre 2022