La forêt de Fontainebleau (1)

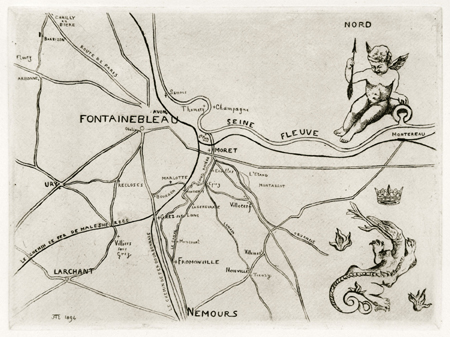

Quittant Barbizon, alors hameau fermier par ses paysans et forestier par ses bûcherons, voici la forêt dite de Fontainebleau, qui allait aussi séduire les artistes peintres et graveurs de l’époque, et au cœur de laquelle se trouve le château éponyme, demeure royale et emblème d’une école d’art célèbre au XVIe siècle.

Rappelons en effet que, sous l’impulsion de François 1er, influencé par sa découverte de l’Italie du Rinascimento, puis de Henri II, Fontainebleau était devenu un grand centre artistique, insufflant l’esprit de la Renaissance transalpine, architecturale mais aussi picturale. Ce fut la naissance, vers 1560 de l’École de Fontainebleau, où la production de gravures y fut impressionnante, avec des artistes qui assurèrent une prospérité sans précédent à l’art bellifontin : comme le buriniste Pierre Milan (ca 1500 – ca 1557) ou l’aquafortiste Antonio Fantuzzi (actif de 1537 à 1550), sans oublier Étienne Delaune (1518-1583), Jacques Androuet du Cerceau (1510-1585), René Boyvin (1536-1598), ou encore Jean Duvet, dit le Maître à la Licorne (ca 1485 – ca 1570). Certaines de ces personnalités seront aussi des acteurs importants de la diffusion de l’eau-forte en Europe.

Cette parenthèse faite, le lieu qui exerça une attraction seconde pour les artistes de Barbizon était la forêt, antique forêt de Bière, où des traces archéologiques témoignent d’ailleurs d’une présence humaine dès les temps préhistoriques. Nous évoquerons cela plus tard. Si durant les siècles suivants le massif forestier fut perçu dans l’imaginaire populaire comme un lieu plein de mystère, pour beaucoup angoissant, voire porteur de peurs, il fut pour les seigneurs un cadre de chasse privilégié car giboyeux… Tant que la forêt devint propriété royale à la fin de l’An 1000, sous le capétien Philippe 1er , son fils Louis VI y faisant même construire un relais de chasse, près d’une source : c’est l’origine du château de Fontainebleau.

On sait qu’une forêt a aussi pour vocation de produire du bois, pour les besoins du commerce et de la marine. Mais la forêt de Bière se devait de répondre au plaisir de la chasse sous la conduite des Grands Veneurs et d’être un refuge pour les grands cerfs, plus que de participer aux recettes du trésor royal. Ce à quoi contribuèrent les grands maîtres forestiers d’alors. Propriété et chasse-gardée, elle s’ouvrit peu à peu au monde au gré des bouleversements sociaux telle la révolution de 1789, castratrice des privilèges royaux, et sans doute d’une prise de conscience, de certains inspirée par les pensées philosophiques et politiques de certains, comme Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), “urbaphobe” qui avait exprimé pour l’homme du besoin d’établir un lien sensible avec la Nature, régénératrice et source d’équilibre. Ce qui, au travers de cette conscience nouvelle, se concrétisa au siècle suivant par la naissance d’un mouvement romantique du retour à la Nature, propice à la méditation poétique et en rejet d’un environnement urbain. Ce sentiment, généré dans la littérature, avait gagné le monde des artistes, offrant une vision nouvelle de la Nature, décrite alors dans la peinture ou au travers de l’estampe, et qui permit l’essor d’un phénomène d’aujourd’hui : le tourisme en forêt.

Claude-François Denecourt

Lithographie par Hermann Raunheim (1858)

© Archives départementales de Seine & Marne

Et là, une autre parenthèse s’impose, car un personnage avait pris conscience de l’intérêt de la forêt en tant que site touristique. Pourtant, rien ne le prédisposait à s’y intéresser. Il s’agit de Claude-François Denecourt (1788-1875). Ancien militaire de l’armée napoléonienne, dans laquelle il s’était engagé en 1809, il fut nommé concierge d’une caserne de Fontainebleau, en 1832, avant d’être révoqué en raison de ses pensées républicaines.

C’est alors qu’il consacra quarante années de sa vie à cet environnement boisé pour le faire connaître au plus grand nombre. Il est l’auteur des premiers guides touristiques le concernant. L’Indicateur général de Seine-et-Marne du 6 juillet 1839 signale la parution du premier guide : « La forêt de Fontainebleau et le Guide du voyageur de M. Dennecourt (sic) signé E.J. ». Le chroniqueur Étienne Jamin décrit l’ouvrage en ces termes : « un livre d’autant plus intéressant qu’avec lui on peut parcourir la forêt de Fontainebleau sans craindre de se perdre au milieu de ces nombreuses sinuosités, expliquées par la nature du sol et les variations continuelles qu’on remarque sur toute sa surface. »

Denecourt dans la forêt – Lithographie d’Henri Walter (extrait)

In Guide Denecourt – À Fontainebleau, 8e édition, 1853

(Cl. Olivier Blaise – www.fontainebleau-photo.fr)

Dans la 16e édition de son Guide historique et descriptif, le « sylvain” Claude-François Denecourt écrit : « Mais surtout n’oubliez pas que la vaste forêt qui entoure Fontainebleau n’est rien moins […] qu’un immense et admirable pêle-mêle ; mais un pêle-mêle de monts et de rochers, de gorges sinueuses et profondes, d’antres et de cavernes ; pêle-mêle, qu’en déchirant la terre le déluge a si bien formé, si bien arrangé ! pêle-mêle que saint Louis appelait ses chers déserts, déserts, en effet, trois fois délicieux ! déserts aux mille sites variés, aux mille ravissants points de vue ! déserts dont l’aspect à la fois sauvage et éminemment pittoresque, vous saisit et vous charme dès que vous y pénétrez ! ». Et, après avoir évoqué les difficultés du travail réalisé, Denecourt de poursuivre : « Mais ceci importe peu aux curieux amateurs qui viennent pour explorer nos romantiques déserts, nos agrestes rochers, nos antiques futaies, nos chênes sacrés. L’essentiel, c’est de leur fournir les moyens de les parcourir facilement et très agréablement. Ces moyens consistent : Premièrement, dans la création de cent cinquante kilomètres de charmantes promenades, que j’ai tracées et fait ouvrir parmi les sites les plus pittoresques de la forêt, sites que je suis parvenu à rendre parfaitement accessibles aussi bien au pinceau de l’artiste qu’aux pas du promeneur. Et deuxièmement, dans la composition de cartes et d’itinéraires descriptifs indiquant ces promenades, et à l’aide desquels on peut s’y diriger comme si l’on y était conduit par la main.” [Le Palais et la forêt de Fontainebleau – Guide historique et descriptif – 16e édition (1856) – BnF Gallica]

L’extension du réseau de sentiers et leur entretien fut ensuite pris en main par un autre “sylvain” de la forêt, le constructeur des ponts et chaussées Charles Colinet (1838-1905) ; une action d’ailleurs poursuivie par son épouse après son décès.

“La Gorge aux loups, avec la plantation des pins” – Auguste Anastasi.

publiée dans L’Illustration, 1858

© Archives départementales de Seine & Marne

Et les artistes de partir à la découverte du décors somptueux de la forêt, comme ce peintre solitaire représenté par Auguste Anastasi (1820-1839), et que l’on voit installé avec son chevalet sur un rocher en bas à droite de la gravure.

Dans un article de la revue Seine & Marne Mag n°131, intitulé “Découverte : Les sentiers Denecourt”, il est précisé que le massif boisé, qui couvre 22.000 hectares et accueille aujourd’hui 11 millions de visiteurs chaque année, l’ONF comptabilise 500 km de sentiers de promenade balisés parmi lesquels les sentiers Denecourt qui couvrent 300 km. Au XIXe siècle, nombre d’artistes, peintres, graveurs ou lithographes puis photographes ont trouvé leur inspiration dans la découverte de cette forêt, et bien sûr des lieux environnants.

(à suivre)

Gérard Robin