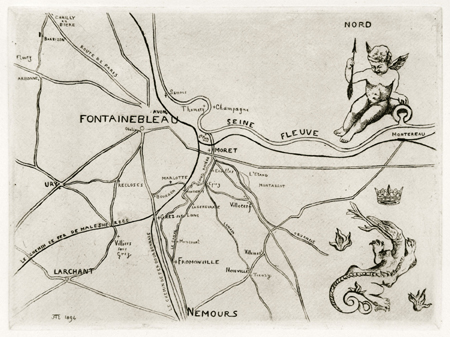

Le Val de Loing

L’art paysager essaima dans tout le sud de la Seine & Marne, en particulier dans le Val de Loing, les artistes, déjà séduits par Barbizon ou Fontainebleau et son environnement, voyageant à la découverte de nouveaux sites, ou s’installant dans des bourgades alentours. Nombreux étaient des peintres qui gravaient parfois à l’eau-forte, manière qui s’adaptait le mieux à leur geste, mais dont les œuvres peintes étaient, pour leur diffusion, traduites en gravure ou en lithographie par des spécialistes de l’art.

Comme Camille Corot (1796-1875), inspiré tant de scènes “à sujet”, historiques ou religieuses, – qu’il intègre dans de vastes paysages -, que de scènes paysagères d’après nature où, sous l’influence de ses camarades de Barbizon, il s’efforcera de restituer les effets subtils de la lumière et de la couleur ; il grava peu, mais utilisa la technique du cliché-verre, inventée en 1853 par Constant Dutilleux (1807-1865) et Charles Devasary (1837-1885).

Comme Théodore Rousseau (1812-1867), sans doute le plus fidèle de la région de Barbizon (il habita Grande Rue, au n° 55) et “grand refusé” de nombreux salons parisiens, car jugé trop puriste de la représentation paysagère ; il fut souvent reproduit en gravure, par des graveurs comme Félix Bracquemond ou Théophile Chauvel (1831- ≈1914). Comme Gustave Courbet (1819-1877), l’un des artistes les plus marquants du siècle, auteur de plus d’un millier d’œuvres, apôtre d’un certain réalisme pictural, mais transgressif dans ses approches et ses provocations ; il fut mêlé dès 1848 à l’effervescence de la Commune de Paris, et sujet, tant dans les milieux artistiques que politiques, de critiques des plus intenses… S’il fréquenta durant sa vie nombre de lieux, comme Ornans, son village natal du Doubs, Paris, – où il habita rue de Harpe puis rue d’Hauteville -, la côte normande ou les reliefs du Jura, pour finir exilé en Suisse près du lac Léman, il connut Barbizon et certains de ses peintres, comme Corot ou Millet. Il y aurait effectué un premier séjour vers 1840, visitant la forêt de Fontainebleau. Il y fera plusieurs peintures, notamment, d’après Georges Riat dans sa monographie ”Gustave Courbet, peintre“ (1906), “Franchard” et ses gorges, “Paysage de Fontainebleau, forêt” (1841) et y serait souvent retourné jusqu’à la veille de 1870.

Charles-François Daubigny (1817-1878), qui séjourna en 1843 au 21 Grande Rue à Barbizon, fut porté par les scènes paysagères plus particulièrement en métamorphoses au gré des saisons et de la lumière selon l’heure de la journée, avec ses variations lumineuses et colorées. Il est un artiste en recherches et suggestion du ressenti devant le spectacle de la nature, prémices de l’impressionnisme. Il apparaît que ses rencontres avec Camille Corot et Gustave Courbet furent déterminantes dans son art.

“Printemps”

Eau-forte de Théophile Chauvel (1876), d’après Charles Daubigny

© The Trustees of the British Museum

L’évoquer, c’est le placer un peu en parenthèse dans notre évocation, car son séjour dans la région fut relativement court. Toutefois, sa manière d’approcher la nature pour la peindre est suffisamment originale pour qu’on le cite, d’autant que l’idée, dans l’esprit du grand public, fait référence à un autre artiste : Claude Monet, au travers d’une huile sur toile datant de 1874 due à Édouard Manet et intitulée : “Claude Monet peignant dans son atelier”, ou encore d’une manière plus explicite : “Monet sur son bateau”. Mais c’est Daubigny qui eut la primeur de l’idée. En effet, fasciné par l’eau et ses reflets, il s’était procuré en 1856 une barque de passeur, comme il y en avait encore pour aller d’une rive à l’autre, et l’avait aménagée en bateau-atelier pour mieux fixer ses impressions : « Le Botin« . Le nom se réfère au mot flamand “Botkin” qui signifie “petite boite”, et qui aurait été crié alors, par un marinier, l’esquif ayant vraisemblablement gêné la péniche. Daubigny et son fils Karl le baptisèrent de ce sobriquet.

Prenant l’eau à partir de 1867, le bateau se retrouva bientôt dans le jardin de Daubigny,… à usage de buvette ! En 1868, il en fit construire un second, plus grand, doté d’une cabane en sapin confortable avec de petites fenêtres latérales, et des coffres renfermant le matériel nécessaire pour vivre à bord. Cela avec le même nom de baptême auquel un second « t » fut ajouté. La région entre Seine et Loing aurait pu retenir Daubigny, mais il avait fait choix d’un autre lieu, entre Seine et Oise, en particulier celui des bords de cette dernière, près d’Auvers. Un lieu qui est devenu de grande notoriété, comme Barbizon.

Daubigny s’installa ainsi sur l’Île de Vaux, qui devint alors son “quartier général” et attira beaucoup d’artistes.

Une gravure de l’une de ses élèves et admiratrice, Léonide Bourges, archivée aux Archives départementales de Seine & Marne, et prélevée page 19 dans son album “Daubigny, souvenirs et croquis” (1894) évoque l’artiste, mentionnant quelques personnalités présentes, comme son fils, le peintre Karl Daubigny, le peintre Pierre-Édouard Frère (1819-1886), également lithographe et graveur sur bois, parfois en eau-forte, spécialisé dans les scènes de la vie quotidienne dites de genre.

Le Bottin, sur l’île de Vaux – Eau-forte de Léonide Bourges

Tirée de Souvenirs et croquis (1894)

© Archives départementales de Seine & Marne

On peut lire : « L’Île de Vaux était le quartier général de Daubigny. C’était là que les amis, les artistes, venaient se grouper autour de lui et lui demander des conseils. Et Frère a fait du Bottin, des artistes et de l’île, une bien charmante étude. Je fis ce jour-là ce petit dessin dans lequel vous reverrez Auvers tel qu’il était alors : le domaine des paysagistes. » Daubigny fera plus de trente toiles de ce lieu. Il s’intéressa aussi à l’estampe, réalisant ici et là quelques lithographies et 127 eaux-fortes.

Le Bateau atelier

Eau-forte et pointe sèche (1861) – Charles-François Daubigny

© The Trustees of the British Museum

Voici l’artiste peignant dans son atelier, représenté sur une gravure (12,7 cm x 18,0 cm) imprimée sur papier japon. Avant de revenir à notre thème Seine & Marnais, il est juste de signaler que d’autres lieux de la région, ont attiré les paysagistes d’alors. Ainsi Bougival ; Écouen, cher à Pierre-Édouard Frère ; Igny ; L’Îsle Adam, domaine de Jules Dupré ; Les Vaux de Cernay ; Ville-d’Avray illustré par Corot,.. Un livre de Frédéric Henriet, illustré d’eaux-fortes, évoque le petit monde des artistes paysagistes. Intitulé : “Le paysagiste aux champs” (1876), il est une sorte de reportage réaliste, teinté d’empathie et d’humour, nourri d’impressions et de souvenirs, puis de digressions sur les artistes dans leur état d’être, sans oublier la société dans ses jugements sur “ces inclassés glorieux qui sont le luxe d’une civilisation”.

Cette parenthèse faite, revenons au Val de Loing, qui fut d’une attraction majeure pour les artistes, et dont nombre de lieux conservent la trace de leur passage. Ainsi Moret-sur-Loing, belle cité médiévale sujette à de nombreuses œuvres, essentiellement peintes, par des personnalités comme Camille Corot et Camille Pissarro, Francis Picabia et Gustave Loiseau, et où séjourna et finit sa vie Alfred Sisley (1839-1899). Sans oublier Thomery et Grez-sur-Loing, au Sud de Fontainebleau, des villages où se distinguèrent aussi des femmes, artistes remarquables.

(à suivre)

Gérard Robin