L’ouvrage ouvert (Cl. Claude Bureau)

Avoir eu la chance de compulser ce pesant ouvrage – six kilogrammes coffret d’emboîtage compris – a ravivé la mémoire de ma jeunesse. Celle où sous la férule de maîtres sévères et bienveillants nous étudiions les classiques. Notre langue y était apprise et leur lecture faisait taire les turbulents collégiens que nous étions alors. On analysait chez Racine les complications des sentiments amoureux dans des alexandrins – césure à l‘hémistiche – bien balancés qui transcrivaient leurs tourments. Les embarras de Paris chez Boileau étaient peu de chose à qui connaît maintenant ceux d’aujourd’hui. Aux cadences variées de La Fontaine se déduisait la morale de l’histoire et sur les tréteaux de Molière les galopins apprenaient dans leur naïveté que l’on parlait en prose quotidiennement. Le règne de Louis XIV achevait presque le pré carré de ce qui deviendra, un siècle plus tard, une nation et dont les fortifications de Vauban suscitent toujours de fortes émotions paysagères, maritime à Saint-Martin de Ré ou plus grandiose à Mont-Dauphin où son vaisseau de pierres croise encore sa proue sur la plaine alluviale entre le Guil et la Durance. Ce siècle, comme l’a si bien nommé Voltaire, fut guerrier et le présent ouvrage, qui plonge dans l’imaginaire collectif de l’époque, le rappelle dans son titre emprunté à l’un des almanachs qu’il décrit : « Louis le grand, la terreur et l’admiration de l’Univers ».

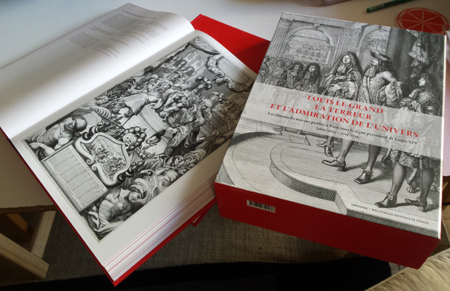

Ce savant ouvrage en deux volumes sous emboîtage, coédité par la « Bibliothèque nationale de France » et « Le Passage », illustre donc ce siècle avec les almanachs muraux publiés à Paris sous le règne personnel de Louis XIV (1661-1715). Cinq cent vingt-quatre almanachs sont donc ici répertoriés, reproduits et décrits. Comme le souligne la très longue liste des remerciements établie par Maxime Préaud, il est le fruit d’un travail collectif entrepris sous sa direction. La qualité de l’impression, des reproductions et de la mise en page dans un format important : 26×35 cm, restitue donc toute la valeur graphique de cette collection exceptionnelle d’estampes. Pourtant, l’abondance des images n’occulte pas celle de tout l’appareil critique qui les accompagne. Chaque année, dessinateurs, graveurs, imprimeurs et éditeurs se mettaient à la tâche pour publier et vendre ces grandes estampes murales réalisées avec deux planches gravées à l’eau forte et au burin où figuraient un calendrier et où étaient illustrés des évènements mémorables de l’année précédente. Elles s’affichaient ainsi un peu partout dans les intérieurs des élites : bourgeois, commerçants, artisans, etc. et contribuaient ainsi à la renommée du monarque. En voici, ci-dessous, l’exemple de l’une d’entre elles suivi de son texte descriptif.

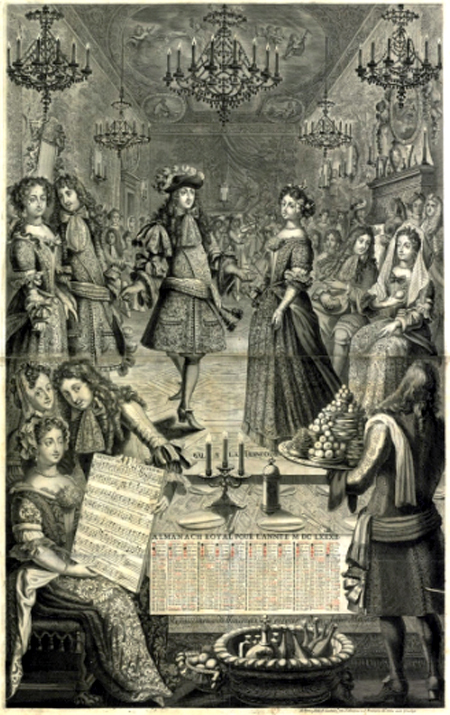

« Bal à la française », chez Pierre Landry 1682

(Cl. BnF département des estampe, Gallica)

« Dans l’intérieur d’un palais, celui du Louvre ou celui des Tuileries, brillamment éclairé par des lustres, Louis XIV danse avec une jeune femme qui veut représenter la ville de Strasbourg. Au fond joue l’orchestre. À droite et à gauche, des courtisans sont assis ou debout ; faut-il reconnaître, assis à droite, le dauphin et sa jeune épouse, ou Monsieur et Madame ? Au tout premier plan on voit un seau à rafraîchir rempli de bouteilles, à droite un serviteur portant un plateau de fruits et de gâteaux, et à gauche une jeune femme assise tenant un panneau sur lequel sont inscrites les paroles d’une chanson avec sa musique signée Marc-Antoine Charpentier. La ville protestante et stratégiquement capitale de Strasbourg s’était rendue aux armées royales sans combat, tellement le rapport de forces était inégal, le 30 septembre 1681 ; trois semaines plus tard Louis XIV y faisait une entrée triomphale, marquée par un Te Deum dans la cathédrale rendue au culte catholique (Ensemble au burin et à l’e.-f.. 859 x 543). »

Une copieuse et savante introduction donne l’historique de ces almanachs imprimés et leurs conditions d’élaboration, de gravure, d’impression, d’édition et de diffusion. Elle est suivie, année après année, d’une double page sur fond rouge où à gauche figurent en réserve blanche un rappel historique des faits de l’année en cours et, à droite, une brève description des almanachs publiés cette année-là. Suivent après ce double repère annuel, sur papier blanc les reproductions, en belle et pleine page, de chaque almanach accompagné à gauche de sa description avec souvent le gros plan d’un détail de l’estampe ou la reproduction d’un dessin préparatoire. Au vu de la variété des sujets et de leurs traitements par les artistes qui y ont concouru, il vaut mieux prendre un rythme lent afin d’en tourner et compulser ses centaines de pages. L’ouvrage se clôture par des annexes : une bibliographie générale, les index des titres des almanachs, des personnes, des figures allégoriques, des personnages mythologiques ou imaginaires, des éditeurs, des graveurs, des inventeurs et des crédits photographiques.

Ce sera sans doute un très beau cadeau bibliographique pour les fêtes de fin d’année. Ce serait sans doute aussi un ouvrage à mettre en libre consultation dans toutes les bonnes bibliothèques municipales à l’heure où faire nation exige de partager une Histoire commune quels qu’en soient ses heures, ses heurts, ses malheurs, ses calamités ou ses grandeurs.

Claude Bureau

« Louis Le grand , la terreur et l’admiration de l’univers »

format 26×35 cm, 1 216 pages, 800 illustrations, juin 2023,

ISBN : 978-2-7177-2943-6

Prix de vente : 600 €

diffusion : éditions de la BnF ou Le Passage