« Le livre de demain :

un patrimoine fontenaisien

(1923-1947) »

Exposition du 1er au 27 septembre 2023

Médiathèque de Fontenay aux Roses

place du château Sainte-Barbe

Nous sommes certainement nombreux à posséder, bien rangée sur l’étagère d’une bibliothèque ou oubliée dans un carton à chaussures au fond d’un placard ou ignorée dans quelque malle remisée dans l’embarras d’un grenier, une grande ou une petite collection de ces opuscules à la couverture jaune du « Le livre de demain ». Et pour cause, ces livres populaires et bon marché diffusant des romans ou récits d’écrivains de premier rang du début du XXe siècle, dont nombre de prix Goncourt, ont connu un immense succès. Ces livres vendus massivement, illustrés de nombreux bois gravés originaux, publiés de 1923 à 1947 sur un rythme mensuel, sauf pendant les années de guerre et d’occupation, par la librairie Arthème Fayard, ont été tirés chacun à près de 70 000 exemplaires et pour certains réédités plusieurs fois. Il n’est donc pas rare d’en trouver partout et d’en voir des lots biens conservés, car imprimés malgré leur prix modique à l’époque sur un beau papier vélin, sur les étals de foire à la brocante ou de vide-grenier par des vendeurs qui en mésestiment souvent la valeur artistique et les considèrent comme de vieux bouquins surannés.

Il faut donc savoir gré à la municipalité de Fontenay-aux-Roses, au sud de la banlieue parisienne, d’avoir acquis, versé aux archives municipales et exposé au public l’ensemble des 235 titres de la collection illustrée par 55 artistes xylographes sur bois de fil, technique favorisant les à-plats et le contraste des noirs et des blancs. Pour quelles raisons la municipalité de Fontenay-aux-Roses a-t-elle entrepris cela ? Tout simplement parce que l’imprimeur de toute cette collection pendant vingt-quatre ans, l’imprimerie Bellenand, était sise à Fontenay, parce que l’un de ses principaux xylographes par le nombre d’ouvrages illustrés, vingt-six, Jean Lébédeff, a été pendant quarante ans de sa vie active Fontenaisien et parce que Christian Fournier, cheville ouvrière de tout ce projet et un des commissaires1 de l’exposition, architecte et collectionneur bibliophile, est lui-même aussi Fontenaisien. Voilà trois bonnes raisons, entre autres, pour l’avoir fait.

L’exposition s’est déroulée autour des Journées du patrimoine dans deux grands salons du château de Sainte-Barbe qui jouxte la contemporaine médiathèque de la ville. Elle était composée d’encadrements accrochés aux murs et de vitrines thématiques. Chaque encadrement présentait à livre ouvert sur leurs bonnes pages illustrées deux des titres parus sur une année. Une notice documentaire sur les auteurs et les illustrateurs proposés aux regards ainsi qu’une notice historique sur la période les accompagnaient. Ces encadrements à livre ouvert, ordonnés chronologiquement, se parcouraient dès l’entrée jusqu’au second salon plus particulièrement dédié à l’œuvre gravé, dessiné et peint de Jean Lébédeff. Un film sur la vie de celui-ci, réalisé par une équipe russe en 2016, était également proposé au public, dans une version traduite en français.

Une vue du premier salon de l’exposition (Cl. Claude Bureau)

Dans le premier salon, une vitrine verticale rassemblait sur ses étagères en une parade impressionnante, aligné en ordre tout de jaune vêtu, l’ensemble des 235 titres de la collection. D’autres vitrines horizontales étaient dévolues soit aux auteures féminines du « Livre de demain », dont Colette, soit aux techniques et aux outils de la gravure sur bois debout, soit à d’autres ouvrages illustrés par certains xylographes de la collection, soit aux techniques d’impression de ces livres et à celles de reproduction des xylographies originales. Naïvement j’avais toujours pensé que celles-ci avaient été directement imprimées sur ces ouvrages. Mais il n’en a pas été ainsi. Seuls quelques exemplaires de tête étaient imprimés directement à partir des planches sur du papier de Chine. Tous les autres exemplaires suivants, au vu de la grande quantité commandée et de leur ré-édition possible, ont été imprimés avec des clichés-zinc au trait obtenus à partir des planches originales2.

Une autre vitrine décelait la genèse et le règlement du Prix Gustave Doré3, institué par Jean Lébédeff. Ce prix était destiné à récompenser et à faire connaître un jeune xylographe. Les candidats à ce prix devaient présenter au jury la maquette d’un livre de plusieurs pages répondant à un programme précis, qui devait être gravée, mise en page et imprimée4.

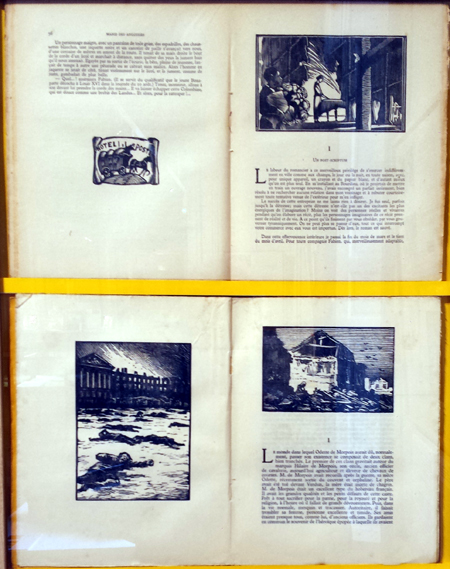

L’encadrement sur l’année 1937 (Cl. Claude Bureau)

Cette exposition, tant par les documents réunis dans les vitrines que par les encadrements accrochés sur les murs avec leurs notices explicatives, incitaient à la flânerie. Toutefois, une flânerie curieuse, attentive à la variété des manières et aux différents graphismes des cinquante-cinq xylographes qui se sont exprimés dans des illustrations pleine page ou en demi-page, dans des culs-de-lampe, des bandeaux ou des lettrines tout en contraste noir sur blanc qui s’accorde si bien au gris typographique des textes. Ces artistes ont ainsi agrémenté avec bonheur les écrits des principaux acteurs littéraires de la première partie du XXe siècle. Par sa qualité artistique et sa valeur documentaire et historique, cette exposition mériterait de récidiver dans une des salles de la BnF-Richelieu maintenant rénovée, exprimons-en ici le souhait.

Pour tous ceux qui n’ont pas eu l’occasion de la visiter mais qui veulent en savoir plus sur « Le livre de demain », ils se référeront avec intérêt à la notule bibliographique ci-après. Puisse-t-elle ainsi que cet écho inciter à ouvrir de nouveau les exemplaires sagement rangés dans les bibliothèques, aider à faire surgir le carton à chaussures du fond du placard, encourager à exhumer des greniers encombrés des exemplaires enfouis et surtout sous des regards attisés par la curiosité faire revivre les petits chefs-d’œuvre des talentueux xylographes méconnus ou oubliés du « Livre de demain ».

Claude Bureau

1 – Commissariat de l’exposition : David Descatoire, responsable des Archives municipales et Christian Fournier, collectionneur david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr; christian.fournier15@gmail.com. Tous les autres acteurs de ce projet sont cités dans les remerciements du catalogue de l’exposition auquel on se référera.

2 – La majorité des xylographes du « Livre de demain » utilisait une gravure réalisée au canif sur des bois fruitiers durs, elles permettaient une mise en avant des à-plats et du contraste entre les noirs et les blancs, abandonnant les demi-teintes de la gravure du XIXe siècle qui était réalisée sur bois debout et imprimée directement.

3 – La dénomination de ce prix peut paraître étrange, en effet Gustave Doré, qui a été un très grand illustrateur, ne gravait pas lui-même ses illustrations. Il laissait le soin de xylographier ses dessins à plusieurs graveurs dont on retrouve les noms dans les planches, comme Paisan, par exemple.

4 – Curieusement je possède un des titres de la collection concurrente, « Le livre moderne illustré » éditée par J. Ferenzi & Fils qui a été illustré par le xylographe Ambroise Thébault, lauréat 1931 du Prix Gustave Doré dont la mention figure sur la couverture. Ce prix, j’en ignorais jusqu’à présent le motif découvert pendant la visite de cette exposition.

Notule bibliographique :

– Le très instructif et passionnant catalogue de l’exposition édité par les archives municipales de Fontenay-aux-Roses : « Le livre de demain : un patrimoine fontenaisien (1923-1947) », composé de quatre études sur la famille Bellenand, l’imprimerie Bellenand, la chronologie des parutions de la collection et une biographie de Jean Lébédeff.

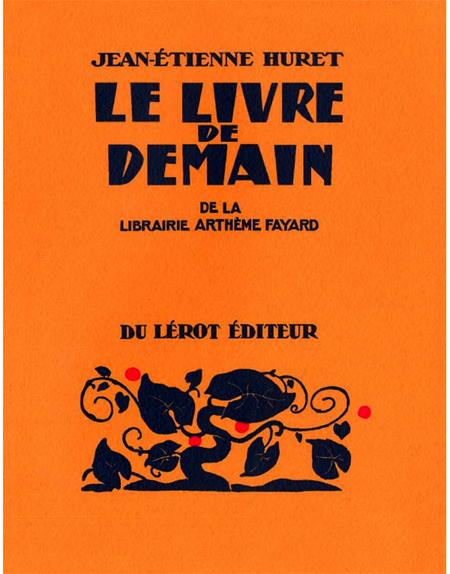

– La monographie de Jean Étienne Huret « Le livre de demain de la librairie Arthème Fayard », 264 pages, parue en 2011, Du Lérot éditeur.

– L’article de Christian Fournier « L’aventure du livre de demain » paru en pages 14 à 19 du n° 54 -été 2023 de la revue « Mémoire d’images ».

– Sur le xylographe Morin-Jean, un des illustrateurs de la collection, un article de Christophe Comentale paru dans le n° 230 d’« Art & métiers du livre ».