Éditions Leizorovici

Galerie Openbach

8 rue Jean-Sébastien Bach

75013 Paris

du 19 au 23 février 2020

Il y a des lieux atypiques qu’il faut découvrir par soi-même tant ils ne bruissent pas dans les grands médias d’information. La galerie Openbach située dans le treizième arrondissement de Paris, dans sa partie réaménagée pendant les années soixante-dix, est de ceux-là. Depuis 2016, dans une bâtisse à deux étages des années cinquante et conservée telle quelle mais embellie de fresques murales, grâce au soutien du bailleur social Hénéo, l’association « Les interactions créatives » a créé et continue d’animer une galerie d’exposition et des résidences artistiques pluridisciplinaires. Dans cette longue galerie parallélépipédique, au faux-plafond très bas, dont une de ses plus longues faces est totalement vitrée, l’association accueille, sur un rythme ambitieux et soutenu, une exposition artistique par semaine. En ce début d’année, après la photographie, ce fut le tour de l’estampe avec un projet franco-canadien de l’Atelier des Lilas, puis, du 19 au 23 février 2020, les estampes éditées par la galerie Leizorovici.

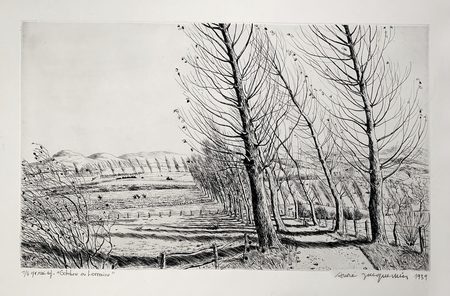

Une partie du mur de fond (Cl. Claude Bureau)

Cette galerie dans ce lieu atypique est elle aussi atypique. En effet, elle ne possède ni de pas de porte ni de devanture cependant elle expose ses éditions d’estampes par Internet, sur des stands de salons ou différents lieux comme celui de l’Openbach. Une galerie nomade et virtuelle en quelque sorte. Sa principale originalité est de pratiquer exclusivement l’édition d’estampes qu’elle commercialise depuis onze ans. Au début, Daniel Leizorovici, après le choix réciproque de l’artiste, éditait pour son compte la totalité du tirage. Depuis, il pratique avec les artistes qu’il édite, une édition partagée à cinquante-cinquante sur le tirage défini préalablement et vendu au même prix par l’éditeur ou l’artiste. L’artiste édité peut être un stampassin première main ou un plasticien qui pratique occasionnellement l’estampe. Ainsi, au cours des années, la galerie s’est-elle constitué un fonds d’estampes d’artistes contemporains très varié.

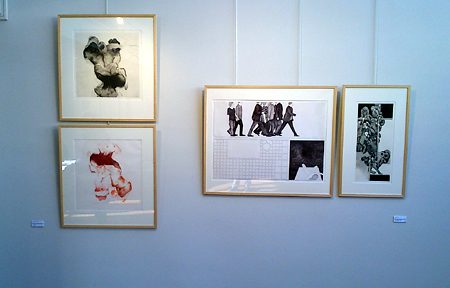

La partie gauche de la galerie (Cl. Claude Bureau)

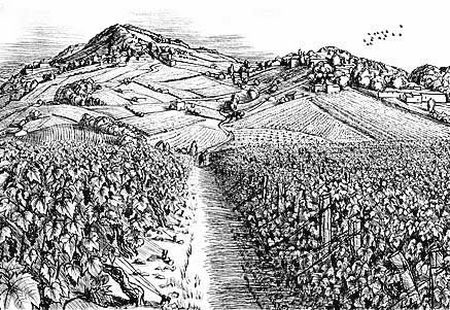

À l’Openbach était donc accrochée sur les trois murs de la galerie une partie de ce fonds. La première édition de la galerie, celle du grand nu double de Diana Quinby, les troncs d’Adam et Ève sans doute, occupait le mur de droite. Puis, sur la face longue, le projet de statuaire de Maximilian Pelzmann San Sebastian ; une jungle de traits rouges d’Awena Cozannet ; de Muriel Moreau, le positif et le négatif ponctués de minuscules éléments graphiques de bêtes et végétaux ; un rouge rameau sur une sorte de tissu de Frédérique Lucien ; deux personnages dansant ou luttant d’Arnaud Franc ; les très élégantes striures doucement colorées sur un papier diaphane de Maëlle Labussière ; une lithographie bleue d’Alice Gauthier ; parmi les compositions orthogonales de Renaud Allirand, dans le dièdre de gauche deux petits formats sur fond jaune griffés d’écriture cunéiforme et, enfin, pour conclure, face au nu de Diana Quinby, de Bertrand Joliet, un visage qui se cache derrière un coude. L’Openbach, donc, une galerie atypique dont l’usage ne messied pas à l’estampe.

Claude Bureau