Quand il a fallu décider d’une date pour établir la première fête de l’estampe, sur le même modèle que celle de la musique, des moulins ou des voisins, le choix était délicat tant le calendrier pullulait de jours fériés et de commémorations. Le 26 mai s’imposa assez naturellement car il célébrait la date anniversaire de l’arrêt en conseil d’État de 1660, plus connu du monde stampassin sous le nom d’édit de Saint-Jean de Luz. Celui-ci exemptait les graveurs de l’assujettissement à une communauté de métiers et les considérait ainsi comme des artistes libéraux. Toutefois, le choix de cette date ne se voulait pas une simple commémoration d’un passé lointain mais bien plutôt celle de l’actualité d’un texte dont les termes conservaient une résonance profonde et vivante dans notre époque.

Logo de la Fête de l’estampe (Cl. Manifestampe)

Sans entrer dans les détails historiques de la genèse de cet arrêt, que les curieux et férus d’histoire pourront trouver dans les ouvrages signalés ci-dessous (1), la lecture du texte original est particulièrement édifiante et propice à quelques réflexions sur l’estampe d’aujourd’hui. Le plus souvent, la mémoire de cette lecture retient la décision prise bien plus que les trois principaux arguments qui la motivent et qui la fondent et qui, en outre subtilement, renvoient aux jours que nous vivons.

La résonance aujourd’hui de cette décision semble quelque peu paradoxale car elle émane d’un pouvoir que le jeune roi forgeait vers l’absolu régalien et dont, un an plus tard, Nicolas Fouquet allait subir tous les effets de sa rigueur. Afin de juger de ce paradoxe voici sa décision :

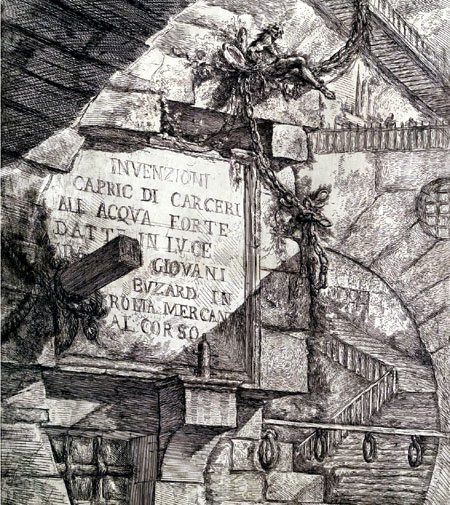

« […] Sa Majesté, estant en son conseil, […] a maintenu et gardé, maintient et garde l’art de la graveure en tailles-douces, au burin et à l’eau-forte, et autres manières telles qu’elles soient, et ceux qui font profession d’iceluy, tant régnicoles qu’estrangers, en la liberté qu’ils ont toujours eue de l’exercer dans le royaume, sans qu’ils puissent être réduits en maîtrise ny corps de mestiers, ny sujets à autres règles ny controlles sous quelques noms que ce soit, laissant les choses comme elles ont toujours esté jusqu’à présent dans cette profession.[…] »

Paradoxal n’est-il pas ? En effet, un libertaire radical d’aujourd’hui peut y applaudir à deux mains avec enthousiasme, tant elle s’accorde à son slogan : « Toute licence en art ! » Et, même s’il on est plus modéré, comment ne pas souscrire à l’actualité et la pertinence de cette décision dans notre république, quelque peu jacobine et administrativement tatillonne, où des tentations d’immatriculer, de répertorier ou de contrôler la pratique de l’estampe, voire de la régenter par des codes éthiques ou déontologiques, resurgissent de temps à autres, y compris dans les rangs du monde stampassin.

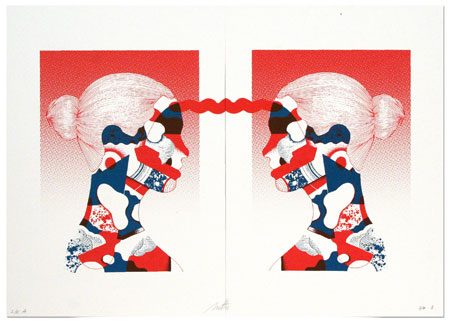

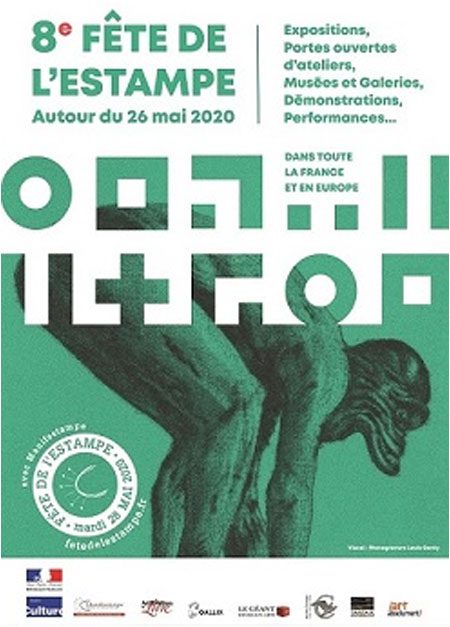

Affiche de la Fête de l’estampe 2020 (Cl. Manifestampe)

Il en va de même pour les trois autres arguments (2) développés en appui de cette quasi ode à la liberté de faire, et, qui résonne tout autant dans le cœur de chacun.

« […] la graveure en taille-douce au burin et à l’eau-forte, qui dépend de l’imagination de ses autheurs, et ne peut être assujetty à d’autres loix que celles de leur génie […] qu’aucun de ses ouvrages n’estant du nombre des choses nécessaires qui servent à la subsistance de la société civile, mais seulement de celles qui servent à l’ornement, au plaisir et à la curiosité, […] »

Ce passage éveille un écho puissant avec l’estampe telle qu’elle se pratique maintenant. En 2020, l’estampe ne joue pratiquement plus aucun rôle utilitaire et économique dans la reproduction et la diffusion des images, d’autres technologies l’ont remplacée dans l’avalanche d’images qui nous assaillent chaque jour. Néanmoins, il lui reste l’essentiel : sa plasticité expressive, l’agrément de l’imagination, la force du talent, voire du génie artistique. Toutes ces qualités qui excluent la routine et la répétition des formes laborieusement apprises, ainsi que le souligne le deuxième argument :

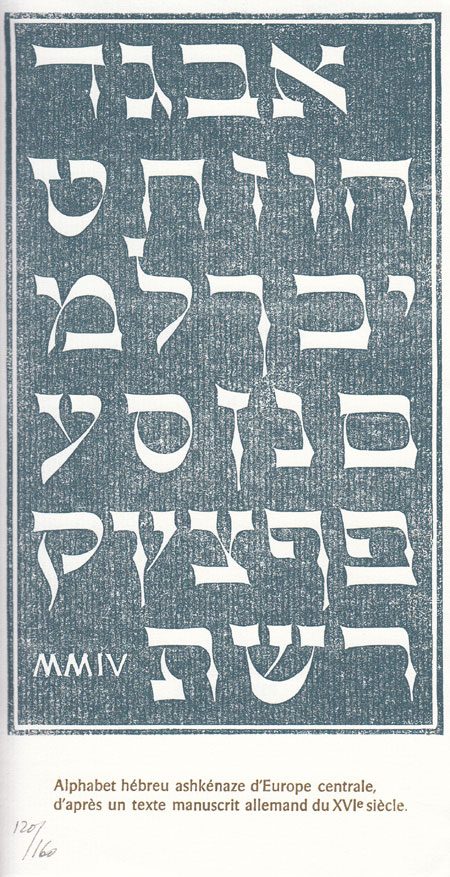

« […] ce seroit asservir la noblesse de cet art […] de le réduire à une maîtrise dont on ne pourroit faire l’expérience régulière et certaine, puisque la manière de chaque auteur de la graveure est différente de celle d’un autre, la diversité y estant aussi grande et aussi nombreuse qu’il y peut avoir de dessein[…] »

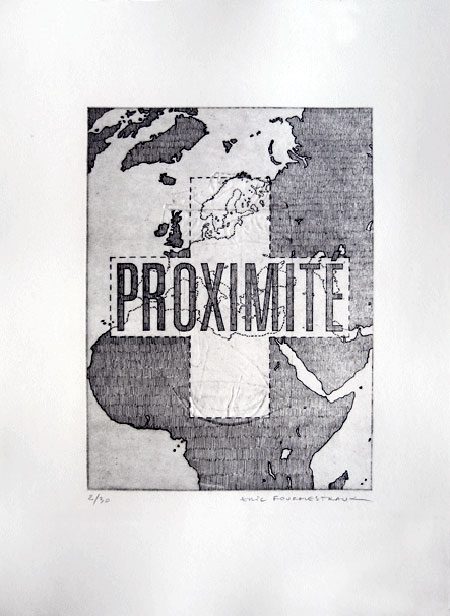

Enfin, le dernier argument utilisé, s’il avait pour but, à l’époque, d’attirer auprès du jeune roi les meilleurs talents européens, prend un relief inattendu à l’heure où le repliement derrière quelques frontières est devenu si contraire à l’expression artistique qui par essence se veut universelle.

« […] au lieu d’ouvrir la porte aux estrangers que leur génie et leur courage ont élevez au-dessus du commun, c’estoit leur interdire l’entrée du Royaume, en les menaçant d’une contrainte […] au lieu de les attirer par un accueil favorable, […] »

La référence à cet arrêt, chaque 26 mai, n’est donc pas un ornement historique surajouté. Comme un manifeste, elle conserve toute sa vigueur afin de fêter.l’estampe comme il convient en ces temps où notre liberté de faire est devenue si précieuse.

Claude Bureau

(1) Marianne Grivel, Le commerce de l’estampe à Paris au XVIIe siècle, Genève, Droz, 1987 (voir ici), Maxime Préaud, Pierre Casselle, Marianne Grivel, Corinne Le Bitouzé, Dictionnaire des éditeurs d’estampes à Paris sous l’Ancien Régime, Paris, Promodis, 1987 (voir ici), Rémy Mathis, Le « sr de Lavenage », Paris, Nouvelles de l’estampe n°252, 2015 (voir ici).

(2) Ceux-ci auraient été repris ou inspirés du mémoire en défense présenté au conseil par Robert Nanteuil.