Il est parfois des estampes en déshérence. Elles se dénichent au hasard d’un vide-greniers ou d’une brocante foraine estivale dans les bric-à-brac proposés aux chalands. Le hasard est quelquefois somptueux, entre deux vieux papiers peuvent surgir quelques Rembrandt ou Piranèse ignorés du tenancier de l’étal. Ou bien, moins prestigieuses, des images qui captent au premier regard l’intérêt mais dont le signataire est effacé ou peu connu. Comment sont-elles parvenues là ? Personne ne le sait et surtout pas celui qui les propose avec indifférence aux passants. Si elles plaisent, sans trop en faire la démonstration ni éveiller la curiosité, on peut alors se les procurer pour quelque menue monnaie. Affaires conclues rapidement et sans se retourner on peut vaquer à d’autres étals. Cette estampe-ci est issue de cette déshérence.

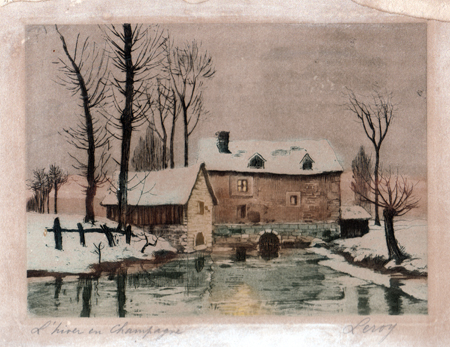

Il s’agit d’une estampe contrecollée sur un méchant carton. Son papier de 30×22,2 cm a subi dans ses marges les outrages du temps qui passe et demanderait une restauration adéquate. Heureusement, l’image de 19,2×14 cm a été préservée. Tout autour, on devine encore, à 0,4 cm au-delà de celle-ci, la cuvette laissée par la matrice aux coins arrondis. Grâce au compte-fils, on peut affirmer que cette taille-douce a été rehaussée de couleurs transparentes, à l’aquarelle sans doute, sur les traits noirs d’une gravure à l’eau-forte après le tirage. On pourrait situer son exécution entre les dernières années du XIXe siècle et le mitan du XXe. Son ciel est sombre, gris, plombé comme celui qui précède une chute de neige. Pourtant, à l’horizon, une bande orangée laisserait deviner une aube ou un crépuscule. Trois bâtisses dont les toits s’alourdissent d’une neige récente sont regroupées autour d’un plan d’eau et occupent le centre de l’estampe. La principale bée dans son mur de fondation en pierres, une arche en plein cintre au raz du niveau de l’onde, l’avaloir d’un moulin sans aucun doute. Deux petites lucarnes et une cheminée ponctuent son toit blanc partiellement délabré. Plus en avant à gauche, une grange en pans de bois à claire-voie s’élève contre un mur pignon percé d’une baie et d’une arche semblable à l’autre. A droite, un sombre appentis s’enfonce dans la neige. Quelques arbres déplumés ajoutent à la tristesse du moment. Près de l’horizon à gauche, un alignement d’arbres semble souligner le seul chemin d’accès. Sur l’avant-plan à gauche, une barrière de bois protège la berge. De l’autre côté, sous un saule têtard, un rang de neige s’aligne près du bord sur la surface brillante de l’eau apparemment glacée. L’hiver est là et bien là.

Près de la cuvette, en belles anglaises cursives tracées au crayon figure à gauche un titre : « L’hiver en Champagne » et à droite une signature très lisible : « Leroy ». Il s’agit sans doute là d’un unicum car ne figure à leur côté ni aucun chiffre, ni aucune fraction, ni aucune date. Qui était-il donc ce Leroy ? Un Champenois ? Peut-être pas. Hélas, aucune recherche diligentée auprès de toutes les bases de données disponibles sur Internet n’a permis d’en retrouver sa trace, même en comparant la manière de cette estampe avec celles des images disponibles dans les dites. Hommage donc au signataire inconnu de cette très belle image toute empreinte d’une saine et fraîche mélancolie.

Claude Bureau