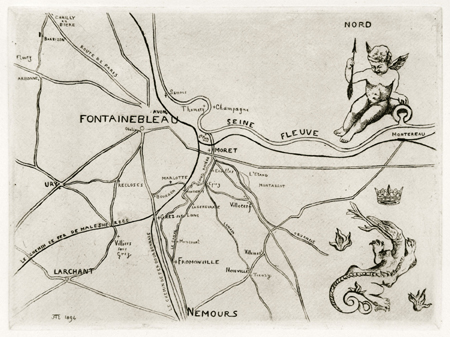

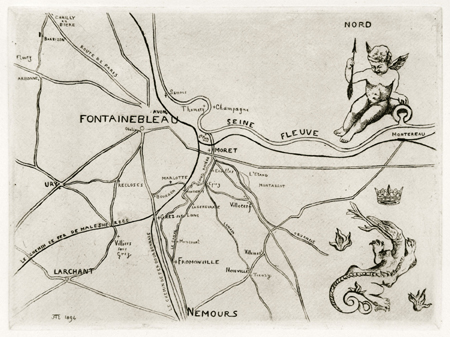

La forêt de Fontainebleau (3)

Si les artistes vont investir la région, en particulier la forêt de Fontainebleau, certains sur les pas et les premiers fléchages des sentiers de Denecourt, ils ignoraient une grande particularité des lieux, qui nous emmène à l’origine lointain de l’art stampassin : la gravure !

Anne-Sophie Leclerc, conservatrice du patrimoine et responsable du Musée départemental de préhistoire d’Île de France, évoquant en particulier ce « Territoire de chasse à courre prisé par les rois et même ancienne forêt royale, terre de prédilection pour les peintres du XIXe siècle venus travailler en plein air “sur le motif” », écrira en avant propos d’un superbe ouvrage photographique de Emmanuel Breteau intitulé : « Mémoire rupestre, les roches gravées du massif de Fontainebleau, » cette remarque : « Si les chasseurs du domaine royal – et on peut les comprendre – sont passés à côté des gravures, les peintres, trop absorbés semble-t-il par le pittoresque du chaos rocheux et probablement plus attirés par la lumière que par la pénombre des abris-sous-roche et l’abstraction de leurs motifs, n’y ont pas davantage prêté attention. Les écrivains non plus, du moins à notre connaissance. Pour ne citer qu’un exemple, Robert Louis Stevenson, dans « La Forêt au trésor », évoque “la sauvagerie du chaos rocheux” et “les châteaux de roche blanche“, mais ne dit rien sur les gravures. Bien que ces abris aient été parfois visités, comme l’attestent quelques graffitis d’époque historique, ce n’est qu’en 1868 qu’apparaît la première mention de l’existence de gravures rupestres dans le massif de Fontainebleau ». Cette évocation pourrait apparaître anecdotique dans notre propos, mais nous sommes ici dans un des hauts lieux de la gravure ou, tout au moins, du geste de gravure.

“Abri aux orchidées” Les trois Pignons – Massif de Fontainebleau

(Cl. Maïté Robin)

La première gravure de la pierre que l’on ait trouvé est néandertalienne, datée d’après les sédiments environnants à plus de 37 000 ans ; elle se trouve sur le territoire de Gibraltar, au lieu dit Gorham’s Cave, une grotte en bordure de mer, creusée dans la falaise. Un geste originel qui pourrait être encore plus lointain, et remonter à près de 50 000 ans. On trouve également de telles traces, mais bien plus complexes, – donc beaucoup plus récentes -, dans le sud de l’Ile-de-France, au sein du massif gréseux de Fontainebleau, comme ici au lieu-dit : Les Trois Pignons. Leur datation les situerait vraisemblablement au Mésolithique, soit d’une ancienneté de 9 000 à 5 000 ans. Des gravures qui seraient curieusement postérieures aux magnifiques représentations rupestres magdaléniennes, essentiellement animalières, dont Lascaux, Chauvet, Altamira, etc. sont les témoignages. Voici des exemples de gravures trouvés dans “l’abri aux orchidées”.

Gravures rupestres de l’abri aux orchidées (Cl. Maïté Robin)

Depuis 1975, date de sa fondation, un organisme local, le G.E.R.S.A.R. (Groupe d’Études, de Recherches et de Sauvegarde de l’Art Rupestre), dresse l’inventaire de tous les abris gravés de la région. Ils témoignent que la région, notamment entre Seine et Loing mais aussi au-delà, dans la vallée de l’Essonne, devait être alors un lieu de mutation entre l’état pur de chasseur-cueilleur et les prémices de l’état d’agriculteur, car nombre d’espaces présentaient des zones limoneuses propices à la culture et l’élevage. Et outre la fertilité des sols, la forêt et les cours d’eau permettaient la chasse et la pêche… D’où déjà une certaine sédentarisation, favorable à l’expression gravée.

Ces abris ornés sont peu profonds, souvent peu accessibles, au travers d’ouvertures étroites, où l’artiste devait parfois ramper et adopter des positions souvent inconfortables pour travailler. Faire une photographie met en lumière ce problème ! On en dénombre aujourd’hui près de 2 000.

Quant à la gravure elle-même, elle utilise généralement la technique du rainurage (par va-et-vient abrasif d’un racloir minéral), avec des tracés le plus souvent rectilignes, exprimant des figurations rarement figuratives mais essentiellement abstraites et géométriques, dont l’interprétation est encore sujette aux questionnements. On peut imaginer la tentative d’inscrire, pour la conserver, la trace matérielle d’idées ou encore de rites, enfin de quelque chose auquel tenaient les habitants du lieu. Le motif représenté est essentiellement le sillon, seul ou en série, développé parfois en quadrillage et pouvant être associé à d’autres motifs ; des cupules apparaissent parfois…

Ce grès des roches était un matériau relativement facile à graver car tendre structurellement, dès lors, bien sûr, que l’on possédait une pierre plus dure, comme le silex. « Seul le silex, matériau indispensable à la confection des outils et des armes, n’était pas disponible sur place, mais le chemin à parcourir pour atteindre les gîtes de la vallée du Loing ne dépassait pas quelques dizaines de kilomètres », précise l’archéologue Daniel Simonin.

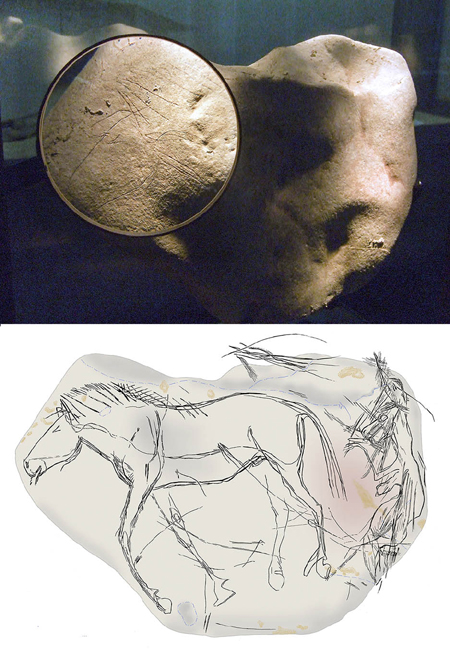

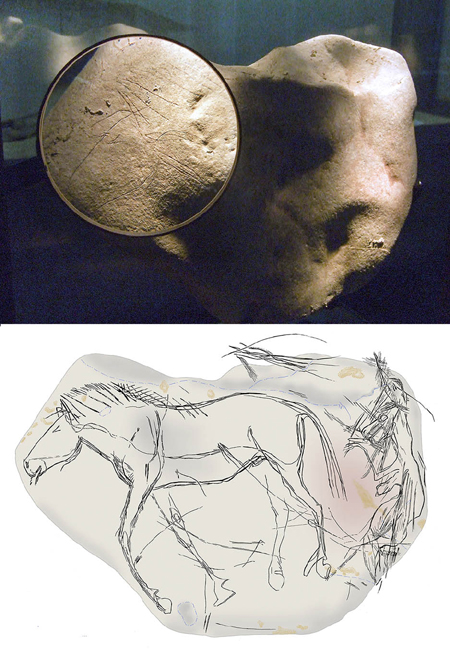

On est loin, bien sûr, de la gravure telle que nous la connaissons dans son esprit ou la pratiquons. Par contre, il est intéressant d’évoquer une pierre gravée qui a été trouvée dans le site magdalénien d’Étiolles, dans l’Essonne. Elle est figurative et procède d’un art consommé de l’art préhistorique. Il s’agit là d’un témoignage rarissime de l’art paléolithique en Île-de-France, datant d’environ 13 000 ans ! On est confondu par la perfection et la justesse de la représentation chevaline.

Pierre gravée d’Étiolles et relevé dessiné du graphisme

Musée départemental de Préhistoire d’Île-de-France, Nemours

(Cl. Gérard Robin)

Il s’agit d’un galet de calcaire près de 3 kg, de dimensions approximatives 20×30 cm où, au premier abord, la lecture apparaissait difficile. Il a fallut de l’intuition et le regard perspicace des chercheurs-préhistoriens, pour découvrir, à partir de prises de vues réalisées en lumière rasante, sous différents angles d’éclairage, les fins graphismes – gravés au silex -, que recèlent l’une des faces du galet. La représentation dessinée est due à Gilles Tosello et Carole Fritz, du Centre de Recherche et d’Étude pour l’Art Préhistorique (C.R.E.A.P.) de Cartailhac, à Toulouse.

Voilà, pour terminer en beauté cette évocation, sur un graphisme que l’on pourrait trouver sur une de nos gravures contemporaines, et qui invite à faire étape au Musée de Préhistoire de Nemours, passionnant dans sa présentation générale et dans ses manifestations. Il reste à suivre nos artistes du XIXe siècle dans leurs découvertes esthétiques gravées.

(à suivre)

Gérard Robin