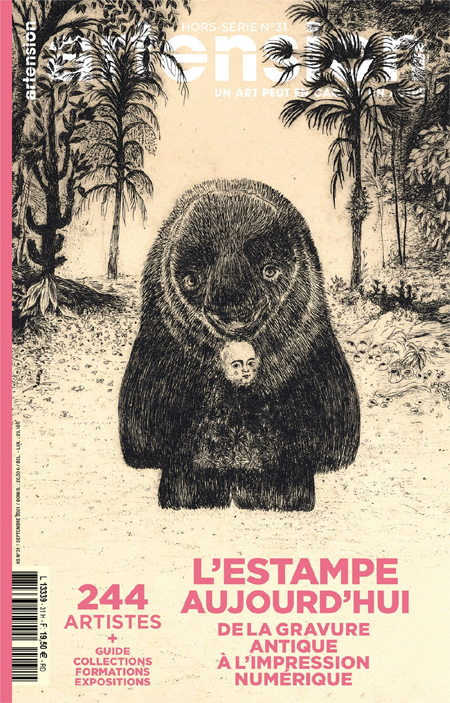

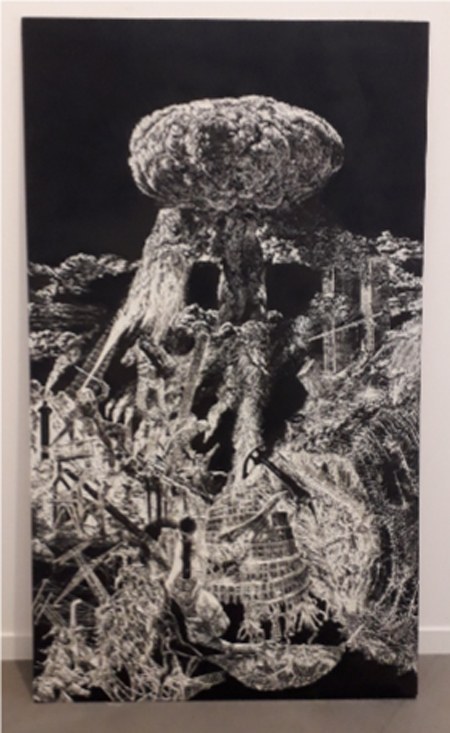

L’installation de Ana Vivoda (Cl. J.-M. Marandin)

La critique américaine Rosalind Krauss, spécialiste du modernisme et du postmodernisme, observe que l’obsolescence d’un medium peut être l’occasion de sa réinvention. Par réinvention, elle entend que les artistes, se libérant des conventions esthétiques attachées à un usage devenu coutumier, mettent au jour (inventent, au sens des archéologues) et exploitent des potentialités expressives du medium demeurées en jachère. Son observation porte sur la photographie ; elle concerne tout aussi bien la gravure quand on la considère du point de vue de l’art contemporain. La triennale de Liège, qui a fait l’objet d’un précédent billet de Maxime Préaud, l’illustre de façon magistrale. Les deux cents œuvres exposées (proposées par 48 artistes venant de 27 pays) font appel à toutes les techniques de l’image imprimée ; nombreuses sont celles qui font appel à une technique de gravure. Il n’est pas possible de rendre compte en un billet de l’inventivité des artistes, de la subtilité des propositions, ni de la maestria technique de la plupart des œuvres. Je prends trois exemples où la gravure est réinventée dans trois des approches qu’emprunte l’art contemporain. Le choix (qui ne correspond pas à celui du jury) est subjectif, bien d’autres œuvres mériteraient d’être évoquées.

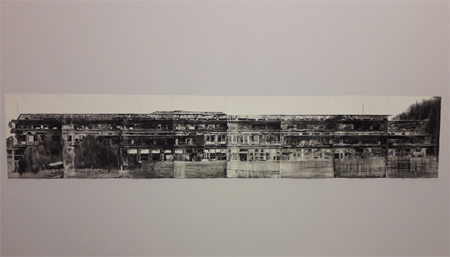

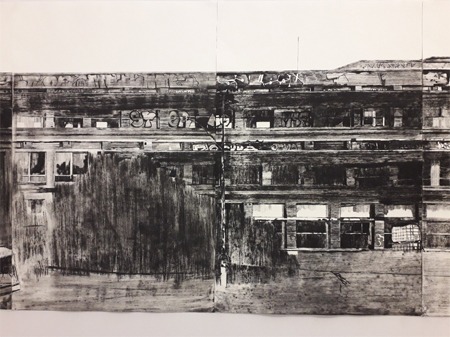

Côme Lequin attache des semelles de cuivre sous ses baskets quand il va de son atelier à l’atelier de gravure ; il imprime les traces que laisse sa déambulation sur la semelle devenue matrice. Il retrouve, avec une naïveté de bon aloi, la dimension d’empreinte caractéristique de la phase d’impression des matrices gravées en lui donnant une dimension de performance qui est celle des tenants du land art.

Les semelles de cuivre de Côme Lequin (Cl. J.-M. Marandin)

Pierre Muckensturm compose un panneau avec neuf estampes portant l’impression d’une même matrice représentant un carré dont deux bords sont surlignés d’un ourlet noir, gravé au carburandum et légèrement arrondi et bombé. L’ensemble forme un mandala minimaliste irradiant d’une vraie présence physique. Cette présence, c’est celle du papier pressé et des lignes qui flottent en dehors, et comme au-dessus, de la grille orthogonale. Subjectivement, j’ai pensé à Rothko : ce que Rothko obtient en superposant des jus de peinture, Muckensturm l’obtient avec les variations du papier pressé et la vibration des traits noirs profondément tatoués dans la feuille.

Ana Vivoda suspend quatorze feuilles en deux rangées parallèles de sept, les feuilles sont de papier parfaitement blanc, très fin, laissant apparaître des fibres végétales. Quand on marche entre les deux rangées, apparaissent par transparence des fragments d’un corps de femme. L’impression (aux deux sens du terme !) est celle d’une épiphanie ; je ne sais pas comment Vivoda l’obtient : le cartel dit « linogravure et impression digitale ». Elle réussit ce « miracle » : la surface du papier est blanche, l’image est à l’intérieur. Présence et absence de l’image qui est celle d’un corps. Qui pourrait être le corps d’un être aimé (voir en tête du billet NDLR).

La triennale dure jusqu’au 17 octobre. Il y a un TGV qui va directement de Paris à Liège ; le musée de la Boverie où se tient l’exposition est à quinze petites minutes à pied de la gare.

P. S. : Je préfère ne pas insérer de photo du panneau de Pierre Muckensturm ; elles ne font pas justice à ses qualités plastiques.

Jean-Marie Marandin:

Je préfère ne pas insérer de photo du panneau de Pierre Muckensturm ; elles ne font pas justice à ses qualités plastiques.