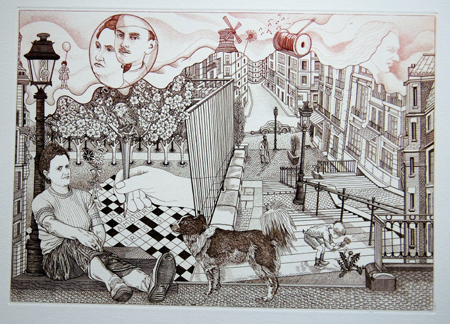

“Elle attend” (L’Alsace) 1871. gravure

(extraite de « Les Damnés de la Commune » –

Film d’animation de Raphaël Meyssan)

La Commune est une tragédie antique », écrit Cécile Mury, pour la présentation, dans Télérama (n°3714 du 17 mars 2021) du documentaire graphique : “Les Damnés de la Commune”, projeté sur Arte le 23 mars dernier (et encore visible sur Arte-TV ou sur Youtube). Elle met en bandeau : « De l’insurrection de 1871, Raphaël Meyssan avait déjà tiré une BD-fleuve. Après des années à récolter des milliers de gravures d’époque, il réalise un film d’animation prodigieux et incarné, qui nous entraîne dans cet épisode sanglant et longtemps occulté de notre histoire ». J’ai bien sûr regardé cette œuvre somptueuse, “documentaire historique“, “aventure graphique inédite“, “vaste rêve humaniste“, “tragédie immersive”. Et avec grand intérêt, j’y ai suivi Victorine Brochet, une jeune communarde, et vécu cet épisode au travers de son regard. Mais le sujet n’est pas de raconter le film, ni de rapporter les propos de Cécile Mury, qui donnent l’éclairage de cette réalisation, il faut voir le film et en lire l’article afférent.

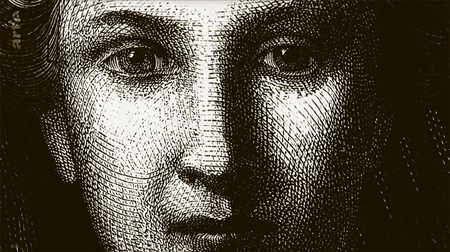

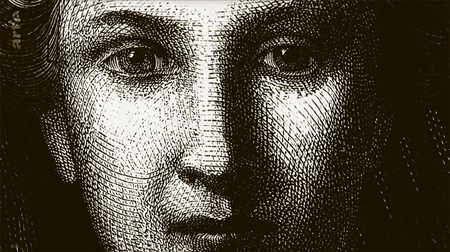

Un autre intérêt de cette œuvre cinématographique est la beauté des images, avec la mise en lumière du talent des artistes imagiers, par l’exploitation des gros plans, notamment de visages aux expressions captées et restituées par la gravure ou le dessin. C’est donc surtout un hommage à l’estampe ! Art qu’a sût utiliser avec brio Raphaël Meyssan.

D’où ma réflexion, centrée plus particulièrement sur la genèse de la gravure qui, en ce XIXe siècle, fréquentait la Presse. Celle d’une xylogravure pratiquée au burin et non à la gouge, la taille d’épargne sur bois de bout, à laquelle une grande proportion des œuvres utilisées pour le film semble appartenir.

Gravure sur bois debout

Son origine remonte au début du XVIIIe siècle. Celle-ci aurait été inventée à Constantinople, vers 1705, par un imprimeur graveur arménien, Grigor Marzwantsi (1660-1734), et sera utilisée pour la première fois en Angleterre par un graveur de Sheffield, Elisha Kirkall (1682-1742) : elle sera popularisée, près de 70 ans plus tard, par le graveur de Newcastle Thomas Bewick (1753-1828), en tant que technique d’illustration. La gravure sur bois de bout apparaîtra en France plus tard, au terme de la longue guerre (1793-1815) qui opposa notre pays en particulier à l’Angleterre, qui combattit son régime révolutionnaire, consulaire et impérial, jusqu’à la restauration des Bourbons. Cela se fera grâce à l’imprimeur Ambroise Firmin-Didot (1790-1876), qui fit appel pour son atelier en 1816 à des graveurs anglais, dont Charles Thompson (1789-1843), lequel importa la technique. Celle-ci s’imposera véritablement vers 1830.

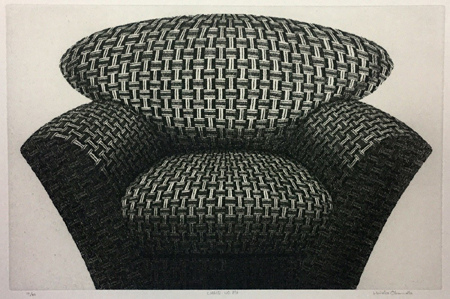

Comme chacun le sait, le bois est ici scié en “tranches”, perpendiculairement à l’axe des fibres. Pour de grandes dimensions, il est découpé en cubes, qui sont assemblés par collage en mosaïque. On utilise des essences extrêmement dures et homogènes, comme le buis, qui permettent l’usage du burin et un rendu extrêmement fin du trait. C’est un progrès considérable par rapport au bois de fil, car il n’est plus nécessaire de se préoccuper du sens des fibres, et toutes les finesses peuvent être obtenues, comme sur le métal. Le gros avantage de cette technique fut son application à la Presse écrite, car elle permettait d’imprimer en même temps texte et gravure, ce que n’autorise pas la taille-douce, dont la presse à cylindre est tout à fait différente de la presse typographique. La spécificité de la gravure sur bois de bout, à partir de l’encrage de surface et de planches d’épaisseur définie, fera les beaux jours de l’illustration du journal et du livre.

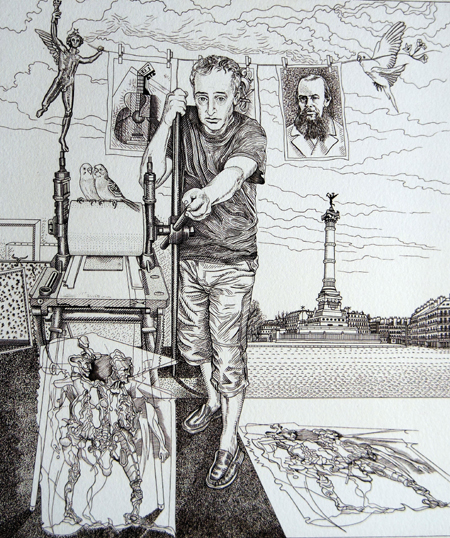

Dès le début du XIXe siècle, l’image prend sa place, et le monde des “faiseurs d’images” s’organise pour faire face à la demande. La situation est telle que d’importants ateliers de gravure sont créés, où plusieurs dizaines de graveurs travaillent, spécialisés dans telle ou telle forme de rendus graphiques : personnages, ciels, mers, feuillages. Mais si le nom de l’illustrateur est généralement indiqué, celui du graveur est souvent omis, en particulier pour ce qui touche la Presse.

Atelier des Graveurs de l’Illustration pendant le jour (1844)

(Cl. « Les Nouvelles de l’Estampe », n° 203-4, 12/2005 – BnF)

C’est en ce siècle que le développement de la Presse trouva une formidable accélération – 45 journaux paraissaient en 1812, 440 en 1845 – cela, en particulier pour les magazines illustrés. Une illustration au départ dans les années 1830, à visée éducative ou encyclopédique, et ensuite, dans la presse quotidienne dans les années 1890, à visée événementielle. La presse illustrée avait pris naissance en Angleterre, avec la publication, à Londres, en 1832, du Penny Magazine, hebdomadaire de 8 pages, au prix de 1 penny, créé par l’éditeur Charles Knight pour The Society for the diffusion of Useful Knowledge ; publié chaque samedi, de 1832 à 1845, il atteindra, en treize années de publication, la diffusion, – énorme pour l’époque -, de 160.000 à 200.000 exemplaires. Puis en France, il y eut Le Magasin Pittoresque, – pour lequel l’éditeur Édouard Charton reprit la formule du magasine anglais en janvier 1833 -, et qui passa en un an de 60.000 à 100.000 exemplaires.

Suivirent d’autres revues périodiques et diverses publications comme Le Musée des familles, L’Univers illustré, Le Journal illustré (au prix modique et accessible au plus grand nombre), ou encore L’Illustration, dont la formule est empruntée à L’Illustrated London News, et qui restera longtemps l’hebdomadaire d’actualité par excellence, mais réservé, de par son prix (75 centimes) et son format (grand inquarto), à un public plus restreint.

Cela dit, l’actualité réclame une illustration qui évoque l’événement, et l’époque n’en manque pas. C’est la guerre franco-prussienne qui monopolise les intérêts puis, rapidement, la révolte des fédérés de la Commune de Paris… Des heures dramatiques, de combats, de bombardements, de répressions et de drames, pour lesquels la gravure est là, omniprésente. Évocatrice d’événements qui forment la trame du film, et qui virent la chute de l’Empire au profit de la République.

“La Commune : Incendie du Ministère des Finances, rue de Rivoli”

Dessin / Gravure : anonyme « L’Univers illustré » n° 854 – 05/08/1871

Gravure ou photographie

Une parenthèse s’impose car un fait nouveau est intervenu en juillet 1839 : la naissance de la “photographie” (du nom donné plus tard par Hercule Florence, créateur avant Fox Talbot d’un procédé négatif-positif).

Le nom de l’inventeur est Nicéphore Niepce (1765-1833). Lequel collabora ensuite avec Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851), qui s’appropria le procédé en l’améliorant et en le nommant daguerréotypie. Cela fera l’objet d’une communication devant l’Académie des Sciences, à Paris, par le physicien Jean François Dominique Arago.

L’invention, bientôt mature, allait bouleverser le paysage de l’estampe, même si, dans un premier temps, elle l’alimentera et en justifiera l’intérêt. Cependant le processus de discrédit de la gravure, en tant que technique de reproduction, était en marche. En 1871, la photographie participa au reportage sur le vif des événements qui secouèrent la France. La Commune de Paris, – avec près de 1.790 clichés pris durant les quatre mois d’affrontements – est, avec la Guerre de Sécession aux États-Unis (1860-1865), couverte par Matthiew B. Brady avec plus de 7.000 clichés, l’un des premiers cas d’une production industrielle d’images photographiques générées par un événement historique.

Mais ce reportage était difficile, pour deux raisons : la faible sensibilité des émulsions photosensibles et l’encombrement et la lourdeur de l’appareillage photographique, s’il ne fallait pas, de surcroît, une voiture laboratoire pour pouvoir préparer des émulsions fraîches de meilleure sensibilité.

Depuis 1851, on utilisait la technique du collodion humide dont la finesse de grain aujourd’hui encore, reste inégalable, mais dont la sensibilité à la lumière était réduite. Selon la préparation des plaques, humides ou sèches, et la lumière extérieure, le temps de pose pouvait varier de quelques secondes à plus de 30 secondes. D’où le silhouettage fantomatique des personnages en action.

Pour ces raisons, on ne pouvait qu’obtenir des vues nettes de lieux statiques, lesquelles servaient alors d’images de base à la création de gravures où étaient intégrés, grâce à la créativité des graveurs, tout ce qui était mouvement.

Et l’on utilisera la gravure tant qu’on ne saura pas imprimer une photographie. C’est alors un autre grand combat qui se précisa : photogravure contre gravure. L’histoire est féconde en recherches pour obtenir l’impression de l’image photographique. Finalement, la solution vint de la mise au point, en 1878, par Charles-Guillaume Petit, de la similigravure.

Le principe en est l’interposition d’un réseau tramé entre la plaque de verre photographique et une plaque de métal photosensible, permettant de transformer les demi-teintes en une série de points au trait, de forme et de surface variables, et capable de restituer l’impression des nuances de ces demi-teintes. Avec cette difficulté supplémentaire d’obtenir une matrice en relief (et non pas en creux) pour se marier avec l’impression typographique.

Le procédé de Petit ne sera pas, dans cette version, industrialisé. Cependant, cette invention fera perdre à la gravure en bois de bout sa place prépondérante dans les techniques de l’illustration

La similigravure ne s’imposa que lors de l’Exposition universelle de 1900, et il faudra attendre une dizaine d’années pour que la Presse quotidienne s’en empare et utilise la photographie pour son illustration : ainsi l’Excelsior, dont la signification du titre est “toujours plus haut”, et qui, lancé le 16 novembre 1910 par le journaliste Pierre Lafitte (1872-1938), sera le premier journal à privilégier l’illustration photographique dans le traitement de l’information, ce qui en fait le pionnier du photojournalisme ; il s’arrêtera en juin 1940. Aujourd’hui, c’est sous le terme de photogravure, qu’elle est utilisée pour imprimer en offset l’image photographique noir & blanc, ou couleur au travers de plusieurs plaques dites de sélection : la quadrichromie.

Mais retenons que 1878 serait la date-clé qui a marqué la fin symbolique de la gravure d’illustration et, par voie de conséquence, la naissance de la gravure originale.

Gérard Robin