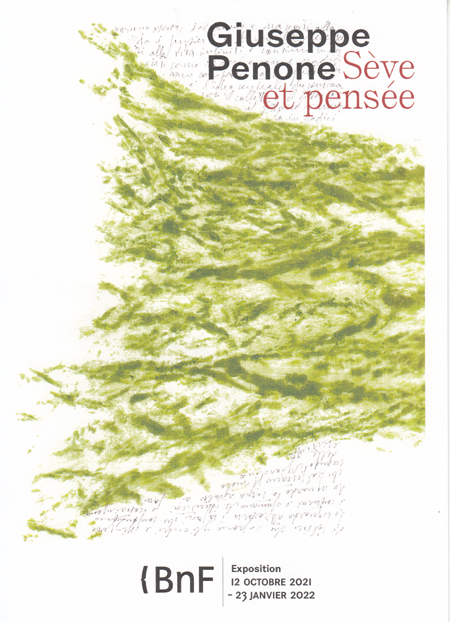

Vue d’ensemble (Cl. Jean-Marie Marandin)

Ou la réinvention du medium gravure (suite).

J’ai évoqué dans un billet précédent (Liège en suite, 8 octobre 2021) la notion, proposée par Rosalind Kraus, de « réinvention d’un medium » afin de rendre compte de ce qui faisait à mes yeux l’originalité et l’intérêt de la Triennale internationale de gravure contemporaine de Liège. C’est le même geste artistique qui me semble sous-tendre la cohérence plastique et conceptuelle des trois œuvres de l’artiste allemand Thomas Bayrle présentées par la galerie berlinoise Neugerriemscheider dans le cadre de la FIAC 2021. Je privilégie ici l’une d’entre elles : La chapelle Brancacci.

Un médium artistique est un ensemble de techniques associées à des outils, des matériaux et des manières de faire ; c’est ce que les anthropologues appellent une chaîne opératoire. La chaîne opératoire génère, sur le temps long, une culture. Par culture, on entend des usages, des valeurs et les discours qui donnent sens aux œuvres produites. Réinventer un medium, c’est modifier, développer, renouveler, enrichir la chaîne opératoire et/ou la culture qui lui est intrinsèquement attachée.

La chapelle Brancacci se présente comme une installation qui occupe tout l’espace intérieur du stand de la galerie et une paroi extérieure. Les murs sont couverts d’un papier peint qui répète un même motif ; Bayrle a fabriqué ce motif à partir d’un dessin scanné puis numérisé. Il intègre dans ce fond des représentations d’arbres obtenues à partir du même motif ; certains de ces motifs ont été modifiés informatiquement (par déformation dynamique). Enfin, il appose sur les murs trois œuvres sur toile d’après trois fresques peintes par Masaccio et Masolino da Panicale dans la chapelle Brancacci (chapelle de l’église Santa Maria del Carmine à Florence) : Adam et Eve chassés du jardin d’Eden, La Guérison de l’infirme et Le Paiement du tribut. Ces trois « reproductions/interprétations » sont fabriquées avec le même motif (avec ou sans déformation) et sont rehaussées à la main en rouge, orange et bleu ; on pense immédiatement aux estampes gravées sur bois et colorées à la main au tout début de la gravure.

Motif de base

Il est évident que la chaîne opératoire de la gravure traditionnelle est bouleversée : le « gravage » d’une matrice est remplacé par la programmation d’un fichier numérique et à la presse pour l’impression se substituent l’imprimante (machines à imprimer le papier peint pour La chapelle Brancacci) ou la photocopieuse (pour l’œuvre Auto exposée sur une paroi extérieure du stand). Mais, il est tout aussi évident que subsiste la structure en deux temps de la chaîne opératoire traditionnelle de l’image imprimée : la conception et la fabrication de l’image est distincte de sa révélation par impression sur un support. La programmation d’une « matrice » permet de multiplier l’œuvre et le fait qu’elle soit numérique, de l’imprimer sur divers supports et dans diverses dimensions.

Ce qui est frappant (du moins, ce qui m’a frappé), c’est que la culture associée à la gravure donne sa cohérence d’œuvre à l’ensemble. Trois caractéristiques de cette culture sont mobilisées tout en étant renouvelées : la possibilité de la grande dimension, la répétition de l’image et l’interprétation des œuvres d’art.

La gravure est, dès le début du XVIème siècle, le moyen de produire des images de grandes dimensions et de les multiplier ; par exemple, L’arc de triomphe de Maximilien Ier, entreprise à laquelle Dürer a participé, a été tiré à 700 exemplaires en 1517-1518 et mesure 2,95 mètres sur 3,57 mètres. Au XIXème siècle, elle est adoptée par l’industrie du papier peint alors en plein boom ; on peut voir les machines imprimantes avec des matrices en cuivre au Musée du papier peint de Rixheim dans la banlieue de Mulhouse (la sérigraphie, l’offset ont ensuite pris le relais au XXème siècle). Bayrle se réapproprie cet usage « industriel » qui avait été éclipsé dans la sphère artistique par un autre usage, celui de la production d’images de petit format dans la forme édition. Il l’adopte pour fabriquer une œuvre immersive et pour définir son alphabet formel.

La composition du papier peint, des figures végétales apparaissant dans le papier peint, ainsi que celle des toiles « interprétant » les fresques de Masaccio et Masolino repose sur la répétition du même motif. La gravure est historiquement la première technique mécanique de répétition des images ; c’est sa caractéristique essentielle. Bayrle répète une image non seulement pour produire des œuvres qui peuvent être re-produites et multipliées, mais aussi pour former les images qui composent ces œuvres reproductibles. On a longtemps considéré que le trait et la tache étaient les composantes de base des images ; la photographie et les techniques numériques ont introduit le pixel et la trame. Ici, c’est une image qui est la composante de base selon un principe de composition quasi fractal: une image faite d’images. On peut rapprocher ce principe de composition de celui des graveurs qui fabriquent leurs images en combinant plusieurs matrices (dans ce cas toutes différentes) selon des principes combinatoires variés (que l’on pense aux gravures sur gomme de Kiki Crêvecoeur ou à celles de Clémence Fernando à partir de manières noires).

Arbre dans le papier peint

Enfin, Bayrle continue la tradition de la gravure de reproduction/interprétation en proposant une installation « all over » comme peut l’être une chapelle couverte de fresques. On ne souligne pas assez que la gravure d’interprétation, c’est une transposition, une traduction pour reprendre le terme utilisé par Diderot. Cette transposition n’a jamais été une reproduction au sens photographique qui nous est devenu habituel ; en faisant appel à son répertoire technique propre, la gravure de reproduction/interprétation laisse de côté les propriétés phénoménales de l’image source : quand elle interprète une peinture, ce qui la caractérise visuellement (couleur, tonalité, texture, luminance, etc.) disparaît. De plus, comme le rappelle l’historien de la gravure William Ivins, les graveurs ou les ateliers développèrent leurs manières de fabriquer les images interprétantes indépendamment des œuvres interprétées. C’est ainsi qu’il y a une manière italienne (Pollaiuolo, Mantegna, Raimondi, etc.) et une manière allemande (Dürer, etc.) d’interpréter : les manières de disposer les traits de contours et les traits de valeur sont différentes, elles sont propres à chacune de ces deux traditions et appliquées quels que soient le style ou l’apparence des œuvres sources. C’est exactement ce que fait Bayrle : il interprète les fresques qui se trouvent dans la chapelle Brancacci en utilisant son vocabulaire propre : le motif qui lui sert pour fabriquer « sa chapelle ».

On remarquera incidemment la très grande présence de l’histoire de la gravure chez les artistes contemporains allemands quand ils recourent à la gravure (par exemple chez Anselm Kiefer ou Thomas Kilpper).

Ma présentation des œuvres de Bayrle fait appel à un point de vue particulier sur l’histoire et la philosophie de l’art. On peut discuter de la pertinence de ce point de vue. Je n’ai retenu de la chaîne opératoire de la gravure que sa structure en deux temps (conception/fabrication d’une matrice, réalisation de l’image « contenue » dans la matrice) ; j’ai laissé de côté les propriétés plastiques des images produites en gravant une matrice matérielle et en imprimant avec une presse (modelé des traits, densité des champs d’aquatinte, jeux avec la lumière induits par l’empreinte, etc.). Si on considère ces propriétés plastiques comme inhérentes au medium gravure, on peut alors considérer que les œuvres de Bayrle (présentées ici) relèvent du medium image imprimée, historiquement issu du medium gravure, où survivent (au sens de Aby Warburg) trois des caractéristiques de la culture liée à la gravure traditionnelle.

Jean-Marie Marandin