J’ai plaisir à mentionner ici deux ouvrages qui devraient intéresser les collectionneurs, naturellement dépendants de l’histoire de l’estampe, mais aussi les graveurs qui sont aussi l’émanation d’une histoire, encore qu’ils ne le sachent pas toujours ou ne veuillent pas le savoir. Les deux livres sont l’aboutissement de longues années d’un travail acharné mené par leurs auteurs.

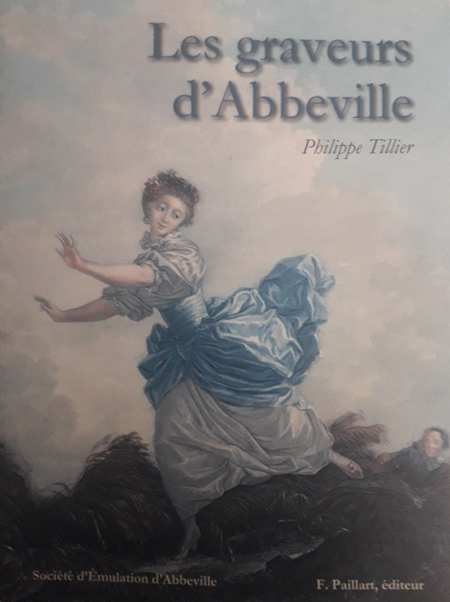

Le premier, intitulé Les graveurs d’Abbeville, est une entreprise totalement abbevilloise. L’auteur, Philippe Tillier, est né dans la cité picarde, et l’ouvrage y a été publié en avril 2022 par la Société d’Émulation d’Abbeville et F. Paillart, éditeur ; pesant plus de deux kilos, il contient 520 pages grand in-4° (58 €) et de nombreuses illustrations, pour la plupart tirées du fonds du musée Boucher-de-Perthes (du nom d’une autre gloire abbevilloise, un des fondateurs de l’archéologie préhistorique et, on l’oublie trop souvent, l’auteur de quelques nouvelles apparentées à la littérature fantastique). Le but de Philippe Tillier était de dresser un répertoire des graveurs originaires d’Abbeville. À tout seigneur tout honneur, il avait commencé ses recherches par le plus éclatant des burinistes, Claude Mellan. Mais il s’est vite rendu compte que cet immense artiste n’était que le premier d’une impressionnante liste de soixante individus qui ont honoré le nom de leur ville natale entre le XVIIe et le XXe siècle, ce qui est, la ville de Paris mise à part (où d’ailleurs la plupart d’entre eux se sont exprimés), tout simplement extraordinaire. Philippe Tillier, à force de recherches dans les fonds d’archives et les bibliothèques, les fait revivre, avec femmes, enfants et production graphique. C’est passionnant.

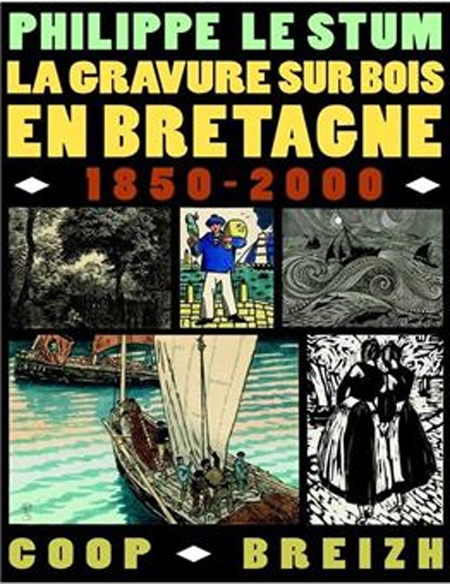

Le second ouvrage que je souhaite signaler, qui date déjà de quelques années, témoigne lui aussi d’un microclimat favorable à l’estampe, même si la surface considérée est plus étendue que celle d’Abbeville. Je veux parler de la Bretagne. Encore l’auteur se limite-t-il à la gravure en bois (j’écris bien « en bois », comme Jean-Michel Papillon, graveur lui-même et fondateur de la recherche sur ce type de travail avec son Traité historique et pratique de la gravure en bois, paru en 1756 si ma mémoire est bonne ; mais il semble que les Français, plus malins que les autres, sachent creuser en surface, trop forts) ; mais il y a aussi du linoléum. Il s’agit de La gravure sur bois en Bretagne / 1850-2000, publié à Spézet (Finistère), en 2018, par les éditions Coop Breizh. Également grand -in-4°, 320 pages, il doit peser à peu près aussi lourd que le précédent (49 €). L’auteur, Philippe Le Stum, Brestois d’origine, est directeur du Musée départemental breton, à Quimper, ville qui a toujours été un lieu aimant l’estampe. Pour être franc, je n’ai pas encore lu le livre, mais j’ai regardé les images (de Gauguin à Doaré), dont il y a profusion ; c’est magnifique et ça donne plein d’idées.

Maxime Préaud