« La main qui trace… La main qui grave… »

21 octobre – 7 novembre 2021

Galerie « L’entr@cte »

3-5 rue de Versailles 92410 Ville d’Avray

L’exposition qui vient de s’achever à la galerie « L’entr@cte » de Ville d’Avray met à l’honneur la main ouvrière de l’artiste à qui, du moins sur le visuel de présentation, une autre main, divine peut-être, confère le pouvoir créateur. Cette rétrospective, balayant quelques décennies du travail de Claude Bureau, met aussi en scène ce qu’on pourrait appeler l’amitié artistique, groupement de collègues et amis graveurs ou dessinateurs autour de thématiques définies par l’artiste. La réunion de ces œuvres souligne le goût éclectique de Claude Bureau et son intérêt évident pour toutes les techniques de l’estampe, y compris celles qu’il ne pratique pas lui-même. Pour chaque thème, ou pôle, les œuvres sont en symbiose ou en opposition, éclairages ou antagonismes révélateurs.

Ce qu’on ressent d’abord en regardant certaines gravures de Claude Bureau, c’est la puissance de l’intention, la force du projet. Par exemple, dans la série « Cauchemar urbain » (pôle Architectures) dont quatre estampes ont été exposées à l’Espace Simone Veil de Chamalières, lors de la récente Triennale. Des compositions d’une ambigüité inquiétante, dont la perspective plus ou moins vraisemblable est souvent vertigineuse.

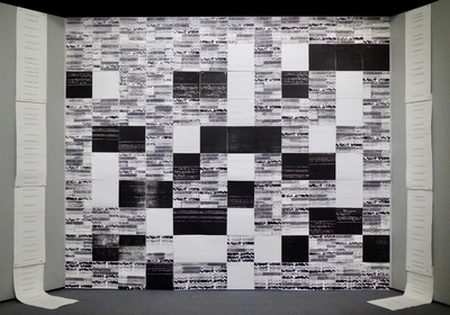

Une vue d’une salle d’exposition (Cl. Éric. Fourmestraux)

Sans doute en rapport avec la formation de l’artiste, on remarque dans les travaux de Claude Bureau un goût certain de l’abstraction et une sorte d’obsession mathématique. La violence élégante des « Métamorphoses », les énigmes visuelles de « Subversions du cube » sont autant de pièges dans lesquels le spectateur se laisse prendre et engloutir. Dans le « Quadrille rotatif », seize silhouettes de coureurs athlétiques, échappés d’une amphore grecque à figures noires, semblent enfermés dans un labyrinthe carré sans limites dont nul ne voit l’issue. (pôle Carrés cubiques)

La recherche géométrique n’est pas absente des paysages au charme intemporel qui sont aussi un terrain d’élection de l’artiste. Compositions stylisées, épurées, de petits formats, dans lesquelles s’évade volontiers le regard. Dans la série des « Panaches », Claude Bureau, saisissant la banalité ou même la laideur d’un phénomène physique, le convertit en objet esthétique convaincant.

On ne peut évoquer le travail de Claude Bureau sans mentionner son humour. Humour des textes de présentation, recherche du vocable rare, de la tournure peu usitée, mais précise, verve tonique, font partie des modes d’expression de l’artiste. Pour les « Gyotakus épargnés » (pôle Bestiaires), déclaration verbale et images se rejoignent en une joyeuse sarabande.

Vue d’une autre salle d’exposition (Cl. Éric. Fourmestraux)

Le catalogue des œuvres de Claude Bureau, estampes, dessins et textes, résume la quête de l’artiste, sa large exploration des objets artistiques et la puissance de son inspiration. Réalisés courageusement par certains membres de la communauté qu’il a réunie, les portraits de l’artiste, dont la variété, sinon la pertinence, étonne, sont le témoignage d’une chaleureuse amitié gagnée autour de l’estampe et de sa mise en valeur associative.

Josiane Guillet

Nota bene : ont été invités à participer à cette exposition : P. Vella, P. Simonet, A. Sartori, Z. Rajaona, M. Préaud, A. Paulus, D. Moindraut, B. Kernaléguen, F. Jeannet, G. Jahan, C. Gillet, C. Gendre-Bergère, É. Fourmestraux, J. Dumont, J.-P. Colin, R. Burdeos, H. Belin, M. Atman, D. Aliadière et exceptionnellement Jean Mulatier.