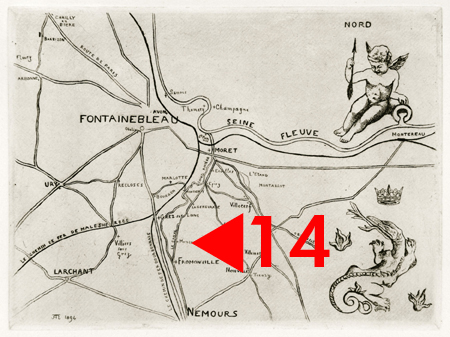

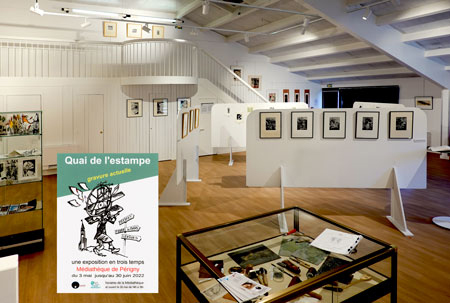

Espace 1 – exposition (CL. Maïté Arnaudet-Robin)

25 mai 2022. Nous voici au Quai de l’Estampe, un collectif d’artistes né en février 2017 à la Rochelle. La dénomination pourrait laisser penser que l’association se trouvait en bordure du port. En fait, elle se situait au centre-ville, le nom affichant une volonté d’ouvrir la gravure vers un horizon d’aventures et de rencontres des plus vastes… Un lieu d’accueil, prestigieux : en l’occurrence la Tour Saint-Barthélemy, ancien clocher d’église accolé au chevet de la cathédrale Saint-Louis, mis à disposition par le Centre des monuments nationaux. Depuis 2018, la Fête de l’Estampe y était honorée, les membres du groupe présentant alors leurs travaux. Mais le temps qui passe touche autant le corps du vivant que la pierre d’un bâtiment. Des mesures de sécurité s’imposaient, incitant les monuments nationaux à une entière restauration de l’édifice, et, par voie de conséquences, d’un départ nécessaire pour libérer les lieux… Fin septembre 2021 marqua la fermeture !

Voici donc le collectif en transhumance, pour reprendre le symbole du flyer où un graveur prend la route, sa presse sur le dos, pour rejoindre, entre autres destinations, la Médiathèque de Périgny, du 3 mai au 30 juin 2022, dans la campagne rochelaise. Un sympathique établissement qui a offert pour la Fête de l’Estampe deux espaces à l’association. Une manifestation en trois périodes, soit deux accrochages successifs (sans doute pour compenser le manque de surface), entrecoupés d’une installation axée sur la phase d’un thème d’expression collective : “Gravure Poésie”, avec la participation de treize artistes : Alain Barraud (le Président du Quai), Max Boisrobert (dont le burin n’est pas sans rappeler la touche de notre amie Catherine Gillet, son maître en apprentissage), Ariane Boulai, Alain Cazalis, Eva Demarelatrous, Jackie Groisard, Michèle Joffrion, Armelle Magnier, Francine Minvielle, Juliette Planque, Jean-Paul Porchon, Rem et Anne Sarrazin. C’est à cette occasion que j’ai découvert l’exposition et son jeu-concours consistant à faire dialoguer poèmes et estampes avec, pour le ou les gagnants, le choix d’une des gravures.

Espace 1, jeu-concours et exposition (Cl. Gérard Robin)

Passionnante réflexion sur “qui à fait quoi ?”, au travers de la diversité des techniques et de l’expression picturale, sur des textes, – cités au hasard de leur découverte -, de Guillaume Apollinaire à Charles Cros et Arthur Rimbaud, en passant par Pierre Ferran, Tristan Klingsor, Jean Zeboulon et Jacques Prévert, et d’auteurs moins connus mais talentueux, comme Lothaire Magnier ou Rémy Joffrion… Le sonnet d’Olivier de Magny, ce poète du XVIe siècle, interpelle aujourd’hui, sous la linogravure de Jackie Groisard, de même que “L’heure H”, sous le burin de Rem, évocateurs chacun d’une actualité tragique de notre époque.

J’ai pu aussi interroger l’autrice de “Rêverie”, qui a puisé son inspiration dans le poème rimbaldien “Ma bohème” : quel voyage intérieur et quelle exigence pour transcrire un imaginaire qui trouve sa source dans son moi profond ?

Chaque expression des uns et des autres a bien sûr sa singularité, propre à la technique utilisée, mais aussi démonstrative d’une qualité d’analyse et de transcription graphique passionnante. Il reste à imaginer, le jeu du concours étant clos, l’affichage en cimaises de chaque couple poésie-image, afin de pouvoir bien apprécier le travail réalisé. Un regard qui devrait initier l’envie d’acquérir, en fin de salon, un coffret contenant poèmes et gravures correspondantes.

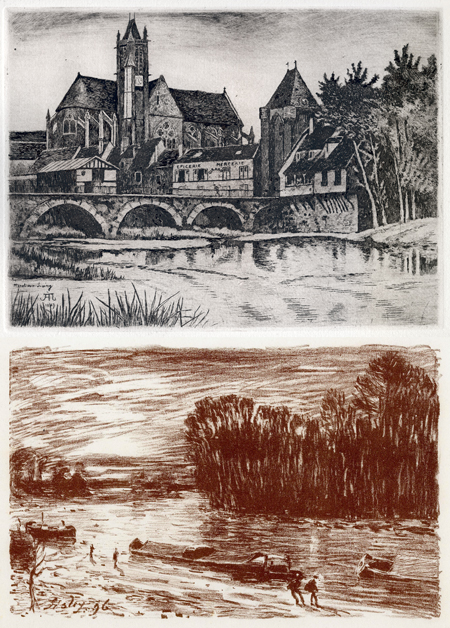

Espace 2 – exposition (Cl. Gérard Robin)

Une présence estampière donc de bonne facture, qui doit séduire, portée aussi par les autres acteurs présents : Raoul Lazar et Juliette Planque, ainsi qu’Anne François, à venir dans la phase suivante. Près de 90 œuvres sur cimaise, riches de diverses “manières”, auxquelles il faut ajouter des vitrines didactiques, présentant les techniques, les outils et des textes explicatifs. Dans l’une d’elles sont exposées plusieurs créations collectives, indicatrices du dynamisme des membres de l’équipe : en 2017, un coffret de six gravures marquant les 500 ans de la “Réforme” (1517) ; en 2018, la présentation de vrais-faux billets de banque originaux ; en 2019, une grande enveloppe “1er jour” évoquant l’incendie qui ravagea en partie l’hôtel de ville de La Rochelle, le 28 juin 2013, et saluant la restauration de l’édifice et sa réouverture, le 6 décembre ; en 2020, un dépliant intitulé “D’encre et d’Orient”, fêtant le bicentenaire de la naissance du peintre et écrivain Eugène Fromentin, natif de La Rochelle et l’un des acteurs majeurs de mouvement de l’Orientalisme ; en 2021, un ensemble de belles gravures en accordéon, illustrant un “Carnaval des animaux” créé pour le bicentenaire de la disparition du compositeur Camille Saint-Saëns et le centenaire de la naissance de Francis Blanche, pour son texte dédié au Carnaval.

Signalons aussi que la manifestation de Périgny est assortie de démonstrations pour les scolaires. Donc une exposition qui marque une jolie escale du Quai de l’Estampe hors la Tour Saint Barthélémy. Avec l’espoir, un jour peut-être, que le collectif puisse y retourner et réinstaller la grande presse taille-douce qui dort quelque part dans le garage de l’un des artistes !

Gérard Robin