L’entrée de l’exposition (Cl. Gérard Robin)

« Trésors en noir & blanc »

Exposition au Petit Palais

Avenue Winston Churchill 75008 Paris

12 septembre 2023 au 14 janvier 2024

Un bien bel endroit que ce Petit Palais, édifié par l’architecte et Grand Prix de Rome Charles Girault (1851-1932), pour l’Exposition Universelle de 1900, et converti en musée des Beaux-arts en 1902 pour accueillir les collections municipales d’art de la Ville de Paris, alors enrichie par un legs d’importance, celui des frères Dutuit. Durant plus de vingt ans, de 1903 à 1925, les lieux furent embellis et décorés, voûtes et murs, pour cette célébration de l’art. Mais nous n’aurons guère le plaisir, renouvelé bien sûr, le vestibule franchi, de nous promener dans les pavillons et galeries où peintures et sculptures enchantent le regard, jusqu’au paisible jardin central et son péristyle… Car la présente sollicitation est majeure et nous conduit dès l’entrée en sous-sol, pour une exposition liée justement au legs Dutuit.

On sait que les deux frères, Eugène (1807-1886), collectionneur semble-t-il autodidacte mais érudit, et Auguste (1812-1902), possesseurs à la mort de leur père en 1852 d’une immense fortune, s’étaient consacrés à collectionner avec un grand discernement des œuvres d’art, allant de l’Antiquité classique au Moyen Âge et à la Renaissance, se passionnant également pour la peinture hollandaise du XVIIe siècle et, bien sûr, les arts graphiques. Le musée s’était alors accru, sous le geste philanthropique du cadet, – après le décès de son frère et d’Héloïse, leur sœur -, de près de 20 000 œuvres d’art, dont 12 000 gravures, s’y ajoutant des fonds de financement destinés à l’entretien de la collection, voire à son enrichissement. Ce qui eut lieu d’ailleurs, avec utilisation des arrérages du legs, jusqu’à l’an 2000. La collection Dutuit occupe l’aile droite du Palais.

Autre ambiance d’accueil, en bas d’escalier : l’espace feutré et en pénombre légère de l’exposition « Trésors en noir & blanc ». Une scénographie de Violette Cros qui s’avère idéale au recueillement de l’amateur d’estampes, pour découvrir en presque intimité, Albrecht Dürer (1471-1528), Jacques Callot (1592-1635), Rembrandt (1606-1669), Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828)… L’espace, agrémenté de kakemonos où quelque portrait d’artiste joue les transparences, est compartimenté pour présenter les artistes, accueillir les techniques, un panneau leur étant consacré, avec un bref texte explicatif et, en dessous, une vitrine présentant les outils et produits concernant chaque manière (gravure sur bois; burin; eau-forte en noir et blanc et eau-forte en couleurs; lithographie), y incluant en exemple, planche ou pierre (pour la lithographie) et impression correspondante.

Espace Rembrandt (Cl. Gérard Robin)

C’est essentiel, pour le visiteur non familier de l’estampe, afin qu’il puisse apprécier les œuvres présentées. Il faut dire aussi que la qualité de celles-ci interpelle chacun, du novice à l’amateur éclairé. Le fait, pour votre serviteur, de disposer d’un smartphone avec une application loupe, permet de vraiment mesurer l’exigence de ces artistes en matière de qualité des tailles. Quelle maîtrise dans le savoir-faire, quelle leçon pour qui souhaite entrer aujourd’hui en gravure ! Et quel talent !

Il faudrait plus d’espace d’écriture pour évoquer les ressentis éprouvés devant chaque estampe… Mais je mentionnerais quelques unes de mes haltes préférées. Ainsi : « Melencolia », burin de Dürer qui suscite toujours les interrogations. J’ai d’ailleurs en tête un roman que je viens de lire, « La part des cendres », d’Emmanuelle Favier, superbe évocation littéraire qui évoque cette gravure à plusieurs reprises ; elle décrit notamment la réaction de l’un des personnages du récit, Marcel, qui, analysant l’image, « a été saisi d’une authentique mélancolie, à force de méditer en vain sur les éléments épars d’une image dont les interprétations ont rempli des volumes sans retrancher une once d’opacité, une seule plume d’aile au mystère qui s’en dégage. »

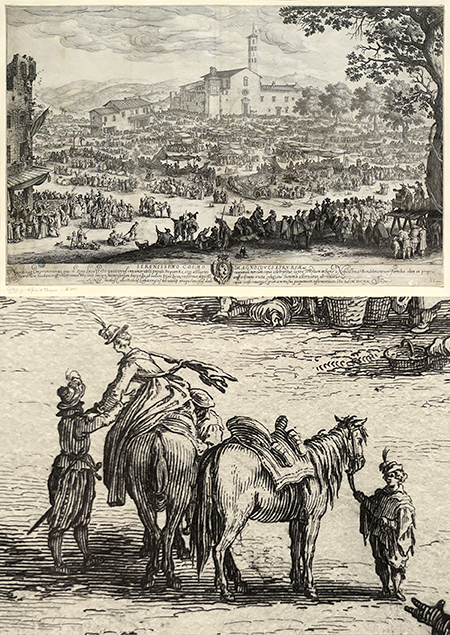

« La Foire d’Impruneta », grande eau-forte de Callot (43 x 67,5 cm) présentant une scène de foire de près de 1300 personnages et animaux, tous traités avec la plus grande minutie et une vitalité naturelle exemplaire. Les agrandissements sont bluffants.

« La Pièce aux cent florins » de Rembrandt, gravée en eau-forte, pointe sèche et burin, évoquant Jésus guérissant les malades ; une création exemplaire par son traitement du clair-obscur, et de la partition graphique réussie, entre ombre et lumière.

« El sueño de la razon produce monstruos », aquatinte de Goya de la série « Los Caprichos », avec le message fort « de bannir les nuisibles croyances communes et de perpétuer […] le solide témoignage de la vérité ».

Jacques Callot – « La Foire d’Impruneta » (1620)

3e état et détail (Cl. Gérard Robin)

Au passage, d’autres artistes sont aussi évoqués, à découvrir ou redécouvrir, comme Marcantonio Raimondi, Antonio Pollaiolo, Lucas de Leyde, Jacobus Neffs,…

Puis la promenade nous mène à une partie complémentaire de l’exposition, issue du musée de l’Estampe moderne, galerie située dans l’aile gauche du Petit Palais et créé en 1908 sous l’impulsion du conservateur, puis directeur, Henry Lapauze (1867-1925), désirant ouvrir le lieu à la création contemporaine, après un appel à la générosité du public. L’occasion de découvrir des portraits, dons du collectionneur Henri Béraldi (1849-1931), comme La Marquise de Pompadour par Adolphe Lalauze (1838-1906), Victor Hugo, d’après Bonnat, par Léopold Massard (1812-1889), Ingres par Luigi Calamatta (1801-1869), lui-même gravé par David-Joseph Desvachez (1822-1902) ; des œuvres issues de commandes de la Ville de Paris comme le burin du « Triomphe de l’art », d’après Bonnat par Jules Jacquet (1841-1913) ou Edmond de Goncourt par l’aquafortiste Félix Bracquemond (1833-1914) ; des dons d’artistes, avec les signatures de Jules Chéret (1836-1932), Félix Buhot (1847-1898), Théophile Alexandre Steinlen (1859-1923), Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901), André Devambez (1867-1944), Edgar Chahine (1874-1947) ; enfin des offres du galeriste Georges Petit (1856-1920), qui s’ouvrent sur l’eau-forte en couleur… Que de belles visions que l’on espère gravées dans l’esprit !

Une visite, donc, qui est un véritable enchantement, même si l’amateur de photographie souffre parfois de ne pouvoir enregistrer sur son appareil, en parallèle à l’observation, quelques souvenirs pérennes qui soient de qualité, les vitres protectrices des œuvres réfléchissant inévitablement les points lumineux de lampes, malgré leur hauteur et leur distance. Ce qui, heureusement, ne gène pas le regard mobile du spectateur, qui élimine naturellement ces éléments ponctuels parasites. Mais pas l’optique ! Rappelons que l’exposition a été conçue par : Annick Lemoine, directrice du Petit Palais et commissaire générale, Anne-Charlotte Cathelineau, conservatrice en chef du patrimoine, chargée des collections antérieures à 1800, Clara Roca, conservatrice du patrimoine, chargée des collections postérieures à 1800 et Joëlle Raineau, collaboratrice scientifique au département des arts graphiques.

Gérard Robin