« Noirs et couleurs »

La taille et le crayon

Fondation Taylor

1 rue La Bruyère 75009 Paris

4 au 27 octobre 2018

Ce mois d’octobre 2018, la Fondation Taylor à Paris se distingue et brille des couleurs d’artistes plasticiens notoires, tels les peintres, Esti Levy et Ljubomir Milinkov, et le sculpteur, Zheng Zhen Wei. Une belle découverte plurielle à faire, s’y ajoutant les noirs de l’une des grandes signatures de l’estampe : Nathalie Grall.

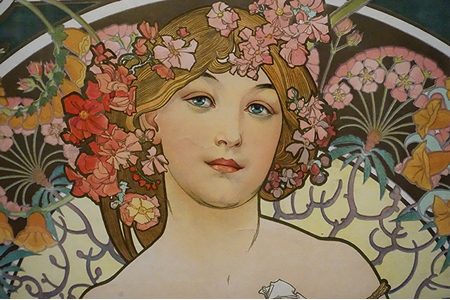

Nathalie Grall : « Le minois du minou »,

roulette électrique et burin sur chine appliqué (Cl. Gérard Robin)

Celle-ci offre au regard, sur les cimaises du rez-de-chaussée, un florilège de ses créations, des plus anciennes aux plus récentes, plus d’une trentaine de gravures, où excelle le burin, ici et là allié au diamant ou au berceau et au grattoir. De l’efflorescence de signes à des silhouettes élégantes et fluides, de « L’envolée de l’embellie » à « Le minois du minou », tout un imaginaire sensible qui chaque fois enchante. Ainsi qu’elle l’écrit : « Être graveur, c’est pour moi un moyen de capter les signes fugitifs de la vie et de les transcrire sur le cuivre ». Une gravure originale, qui porte sa griffe quelle que soit la diversité graphique des créations, et où elle est sans doute plus peintre que dessinatrice. Car ne dit-on pas qu’elle aime porter son dessin, directement sur le cuivre, à l’aide du pinceau et de la gouache, pour ensuite figer la spontanéité à l’outil de taille ?

Kiyoshi Hasegawa : xylogravures (Cl. Gérard Robin)

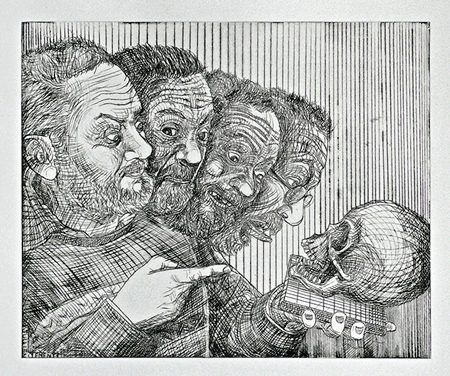

Ensuite, dans l’atelier, au quatrième étage, « Noirs et couleurs » sont un autre grand rendez-vous à ne pas manquer, proposé par « La taille et le crayon » et concocté par son nouveau président, Carlos Lopez, et son équipe. Sous ce titre même, autour d’un hommage à Kiyoshi Hasegawa, – présent au travers d’un bronze sculpté par Georges-Louis Guérard en 1973 -, et dont on découvre des gravures inédites en taille d’épargne de la période 1913-1932, six invités sont à découvrir ou redécouvrir.

Vue partielle de l’exposition (Cl. Gérard Robin)

Ainsi : Baptiste Fompeyrine, auteur de belles images colorées qui mettent en scène, – comme lui-même l’écrit -, les figures et les mystères qui peuplent ses jardins de souvenirs.

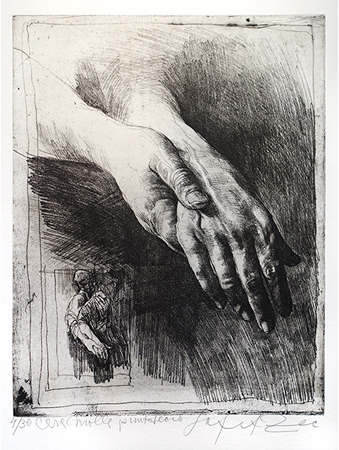

Didier Hamey, dont la pointe sèche génère, au travers du plexiglas initial, des scènes oniriques et surréalistes, toutes empreintes de poésie, où souvent flirtent ou s’épousent l’animal et le végétal.

Dominique Neyrod, touchée par la nature dans ses rythmes, ses structures et ses teintes, des perceptions qu’elle exprime avec vigueur, telle la peintre qui sommeille en elle, au travers des eaux-fortes au trait et de teinte.

Sylvain Salomovitz, dont les tailles d’épargne sont un peu à l’image de ses aquarelles, denses et fortes, et dont il maîtrise l’impression tant à la presse qu’au frotton et même à la cuillère.

Raúl Villulas, également adepte de la taille d’épargne, celle du bois de fil dont il ne refuse pas les défauts de structure, pour accompagner ou renforcer des évocations de caractère, où l’élément humain croise parfois des oiseaux à l’apparence hitchcockienne.

Suo Yuan Wang, orfèvre de cœur, qui transcrit son imaginaire en taille-douce, par l’eau-forte au trait et de teinte, cela dans une expression dynamique indéfinissable, sublimée par le noir ou le gris des fonds, dans des compositions qui semblent des méditations, que l’on imagine culturellement inspirées des fondements d’espace et de temps qui composent notre univers.

Gérard Robin