« Temps d’orage » de Charles-François Daubigny (Cl. Amorosart)

La période de pandémie que nous vivons aujourd’hui, attachée – pour combattre et abattre le coronavirus – à de nombreuses mesures qui visent à nous isoler, voire à nous confiner, pousse l’esprit à sortir de l’enfermement psychique ou physique, pour tenter une évasion, voyage sans risque de contamination, en chambre ou en atelier. C’est pourquoi je vous proposerai, puisque c’est là ma région de vie et de promenade, de m’accompagner, au gré d’une humeur positive, aux alentours de la forêt bellifontaine, au travers de beaux paysages qui la caractérisent, de Barbizon à Larchant, en passant par Nemours. De quoi envisager peut-être plus tard, les beaux jours venant et la situation s’améliorant, votre découverte des lieux fixés sur les estampes d’artistes notoires et inspirés.

La base artistique des représentations, que celles-ci soient peintes ou gravées, se réfère bien sûr à l’école de Barbizon, symbole de ce qui apparaîtra au XIXe siècle comme porteur d’un attrait novateur pour l’art pictural : celui du paysage. Cela demande quelques explications. En vérité, le paysage a toujours été présent dans l’imaginaire des artistes « picturaux »». Mais il ne l’était généralement pas pour lui-même ; il accompagnait la peinture (et la gravure) à “sujet”, cadre de scènes “composées”, mythologiques, historiques ou religieuses. Une empreinte paysagère qui était forte, en particulier chez les artistes hollandais, britanniques et, par voie de conséquence, chez les Français.

“Bacchanale”, d’après Nicolas Poussin

(Cl. © The Trustees of the British Museum)

La tradition classique, dès le XVIIe siècle, d’artistes comme Nicolas Poussin (1594-1665), dont voici l’interprétation gravée (eau-forte et burin) par Abraham Girardet (1764-1823) d’une huile sur toile intitulée “Bacchanale”, ou encore Claude Gellée, dit le Lorrain (≈1602-1682), s’imposera pour plusieurs générations comme un idéal de perfection. Cela, de même qu’au XVIIIe siècle, avec Antoine Watteau (≈1684-1721), peintre des fêtes galantes, ou encore Jean Honoré Fragonard (1732-1806), souvent jugé pour ses scènes frivoles et libertines, mais qui avait aussi une grande sensibilité pour la nature.

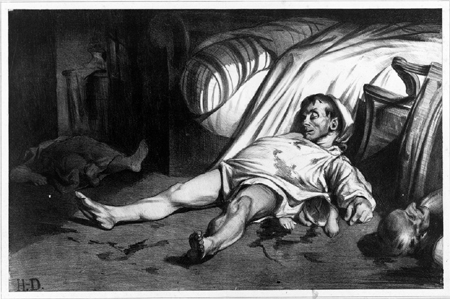

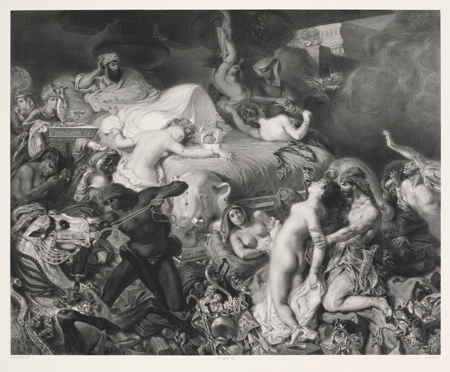

Mais au début du XIXe siècle, chez les grands peintres français, la tradition académique privilégiait en matière de création la pensée intellectuelle, dite à “sujet”, mise en scène dans des paysages composés à cet effet, à l’opposé d’une observation sensible de la nature, et qui serait un thème unique de représentation ou d’expression. La simple peinture du paysage, pour lui-même, n’étant perçu que comme étant d’un genre mineur. Régnaient alors à l’époque le courant du néo-classicisme, porté par un Jean-Louis David (1748-1825), et celui de l’élan romantique d’un Théodore Géricault (1791-1824), ou d’un Eugène Delacroix (1798-1863), dont voici la lithographie de l’une de ses huiles sur toile, “Sardanapale”, réalisée par le peintre-lithographe Achille Sirouy (1834-1904).

“Sardanapale”, lithographie de Achille Sirouy, d’après Eugène Delacroix

(Cl. © The Trustees of the British Museum)

D’autres œuvres peintes sont significatives, liées respectivement à ces artistes, comme “Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard”, “Le Radeau de la Méduse” ou “La Liberté guidant le peuple”. Mais c’est alors qu’apparut en peinture un “variant britannique” : lors du Salon de Paris de 1824, les toiles d’un peintre anglais, John Constable (1776-1837), représentant des scènes paysagères et rurales, firent sensation, notamment “La Charrette de Foin”, dont voici une “manière noire”, gravée en 1889 par Joseph Bishop Pratt (1854-1910).

“The Hay Wain”, manière noire de Joseph Bishop Pratt,

d’après John Constable

(Cl. Goldmark Gallery, Uppingham, UK)

Le tableau (aujourd’hui à la National Gallery, à Londres) fut le point d’orgue d’un ensemble d’œuvres qui obtint la Médaille d’Or du Salon, décernée par le roi Charles-Philippe de France, plus connu sous le nom de Charles X.

Dès lors, au travers de cette inspiration paysagiste, – marquée par l’école anglaise et les échanges artistiques qui suivirent –, naquit, sous la houlette de peintres souvent marqués par l’attractivité des paysages italiens et en rupture avec la tradition parisienne, ce qu’un marchand d’art anglais, David Croal Thomson (1855-1930), appela plus tard, en 1890, en titre d’un livre dédié : « The Barbizon school of painters, Corot, Rousseau, Diaz, Millet, Daubigny, etc., – l’École de Barbizon ». Y était décrite cette nouvelle vision picturale, non académique, à la fois mélange de réalisme, de romantisme et de classicisme, qui correspondait à une rupture, douce mais majeure entre tradition et modernité. Ce qui n’est pas sans nous apparaître aujourd’hui comme la marque, – notamment à travers le traitement sensuel de la peinture –, d’un pré-impressionnisme. Certains de ces artistes s’adonnaient à l’estampe (eau-forte principalement ou lithographie) ; d’autres, exclusivement peintres, eurent leurs œuvres interprétées par des “stampassins”… Barbizon sera notre prochaine étape…

(à suivre…)

Gérard Robin