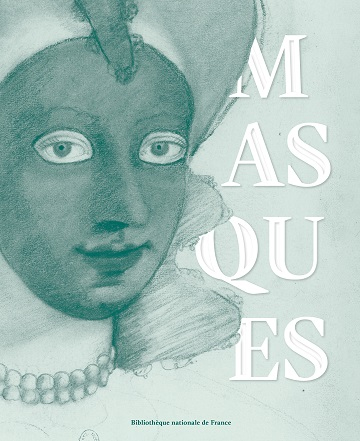

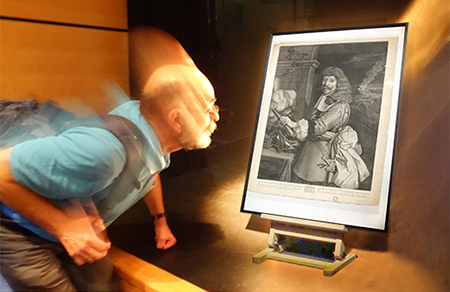

« Le Cadet à la Perle » (détails)

Antoine Masson – Burin (1667)

(Cl : R. Joffrion)

« Sur la piste des chercheurs d’art »

Conférence de Gérard Robin

Président de l’association « Art Puissance 7 Events »

Médiathèque Michel Crépeau

28 octobre 2022

La Rochelle, c’est cette cité chargée d’Histoire, où l’appel du large transpire à chaque pas sur les pavés du port. Ses deux tours vigies, Tour de la Chaîne et Tour Saint-Nicolas qui encadrent une passe, saluent le départ des marins, tous explorateurs du mystère des aventures océanes petites ou grandes. Tout près de la Tour Saint-Nicolas, la Médiathèque Michel Crépeau accompagne au long cours l’expression culturelle de la mémoire du Nouveau Monde et de ses tribulations actuelles dans la diversité de ses créations.Dans ses « Rendez-vous de l’Art », une conférence-diaporama naviguant sur le fleuve de l’estampe, traversant les âges de sa source à la rade Chef de baye ouvrant sur la Mer Oceane par le Pertuis d’Antioche fut offerte gratuitement au public le vendredi 28 octobre 2022.

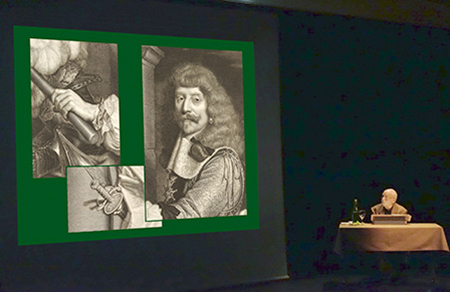

A 18h30, ce 28 octobre, un public nombreux prend place dans l’auditorium aux fauteuils accueillants disposés en gradins. En silence, une sérénité attentive est perceptible, un gage de qualité. Les membres du collectif rochelais « Quai de l’Estampe », hussards de la gravure charentaise ne manquent pas à l’appel. La conférence-diaporama peut commencer dont le sous-titre « Sur la piste des chercheurs d’art » ne peut qu’interpeller. Le feu vert est donc donné par le régisseur Manuel Groësil qui, par son professionnalisme accordé à une grande écoute et gentillesse, a mis à disposition les outils audio-visuels très performants de la médiathèque. Gérard Robin en scène et Maïté Robin au pupitre dans la régie-cabine entament alors, dans un ballet texte-images parfaitement maîtrisé, la grande et extraordinaire histoire de l’estampe. Texte et visuels chorégraphiés magistralement vont tenir en haleine le public durant 1h30. Ecoutons-voir.

Gibraltar ? On entre dans le dur du sujet avec deux gravures : « La grande promesse » d’André Bongibault, « Chaos cosmique » en guise de commentaire avec en regard la gravure rupestre néandertalienne datée de 37.000 ans avant J.-C. découverte dans la Gorham’s cave à Gibraltar, et l’eau-forte « La fuite » de Claude Tournon, sapiens sapiens moderne, annonce alors « La grande vache noire » gravure rupestre à Lascaux qui sort de l’écran, dans la demi-obscurité de la salle, tant la qualité de la photo est grande. Le ton de la conférence est annoncé !

Gérard Robin nous fait naturellement cheminer jusqu’à la notion de duplication au travers de choix judicieux et parfaitement documentés. Nous chevauchons les siècles, du Mas d’Azil en Ariège, lieu de maîtrise de l’art rupestre, au papier, en passant par les tablettes d’argile, le papyrus, le parchemin, pour aboutir à « la route du papier » partie de Chine il y a 4.000 ans, et nous atteindre enfin au VIIIe siècle après un stop en terres riveraines de la Méditerranée. Stop exploité par les arabes pour propager l’Islam. Toute la conférence sera ainsi sous-tendue par l’incontournable dualité : inventions, progrès technique et impératifs politiques, religieux et sociétaux. La richesse du propos, sa rigueur emportent l’adhésion. De belles enluminures éclairent notre regard sur cette période charnière avant l’éclosion de l’estampe nécessitant une matrice. Dans une remarquable recherche de visuels auprès de grandes institutions comme le « British Museum », la « Bibliothèque de France », le « Metropolitan Museum of Art » à New-York, très peu accessibles au grand public, des œuvres graphiques majeures sont offertes au regard. Il nous est alors proposé des connaissances approfondies sur la définition de l’estampe, les différentes techniques apparues en respectant leur cheminement historique. Ainsi, des reproductions de gravures majeures, comme celles de Jacopo de Barbosa, Dürer, Urs Graf, Cranach, Baldung… nous éblouissent d’autant que la finesse des images permet des agrandissements. Une approche vertigineuse des détails gravés.

Suit une incise majeure, l’imprimerie typographique. L’invention de l’imprimerie à Mayence serait donc allemande. Une approche historique détaillée nous propulse vers le livre, tremplin de l’estampe indépendante avec le livre typographique utilisant les caractères mobiles, images dissociées. Nous voici au cœur de l’inventivité de la création des estampes dans ses techniques à venir. Rien n’est oublié, le papier, la matrice bois, la presse, oui, mais aussi les encres ! Le fil de l’histoire s’arrête un instant avec « Le Péché originel » et le « Calvaire » gravé en bois de fil par Cranach l’Ancien.

Un aparté historique, la chalcographie balbutie avec la transposition de la xylographie et sa taille d’épargne sur le cuivre (gravure en criblé) vite balayée au XVe siècle par une gravure sur cuivre au joli nom de « gravure en taille-douce » réalisée au burin, l’outil des joailliers. Joker ! De grands maîtres de la gravure abattent leurs cartes sur l’écran : le maître E.S, Schongauer, Mantegna… suivront de grands noms, Albrecht Dürer, Jean Duvet que nous découvrons dans « Le Mariage d’Adam et Eve ». Gérard Robin nous y serons habitués jusqu’à la fin de la conférence, nous offre une présentation didactique limpide de la technique du burin détaillée par des visuels épurés. Une clé de lecture supplémentaire des gravures pour les néophytes, mais pas que… peut-être.

À la pointe des inventions en cette fin du XVe et début XVIe siècle, la pointe sèche voit son sillon s’affermir chez les artistes. Les plus grands s’y sont commis souvent en duo avec le burin pour le bonheur de notre regard à l’écran. Et toujours un didacticiel bienvenu. Alors que nous nageons dans l’effervescence du bain des grands noms de la gravure de l’époque, Gérard Robin, avec un art consommé, nous plonge dans l’eau-forte en 1496 avec l’orfèvre Venceslas d’Olmutz, même si bien avant à Damas et Tolède les armes subissaient la morsure d’un mordant à des fins d’ornementation. Tous s’y mettent, de Urs Graff à Daniel Hopfer en passant par Dürer avec « L’Homme de douleur assis ». Nous plongeons alors ensemble dans le bouillon des mordants à forte personnalité pour émerger avec six reproductions sublimes de Dürer, qualité à couper le souffle sur grand écran.

Puis plage historique : relier la gravure à l’Histoire du XVIe siècle nous montre alors que les turpitudes actuelles sont pérennes ! Essoufflés, nous arrivons au XVIIe, traité comme il faut par Abraham Bosse dès 1645. Claude Gelée n’est pas loin et nous nous régalons avec la performance, en vernis dur, de Jacques Callot dans « La Fiera dell’ Impruneta » qui nous donne le vertige. De guerre lasse, en raison de l’affrontement protestants-catholiques, la gravure si prospère en Italie, France et Allemagne migre vers Anvers et Amsterdam. Le poids de l’histoire encore souligné. On se met au service des peintres comme Rubens et Hendrick Goltzius (peintre-graveur). À cet instant, la tête nous tourne, là où l’estampe de Goltzius est à sens renversé par rapport à l’huile « Dragon devant les compagnons de Cadmus » de Cornelis Cornelisz van Haarlem. Excellente touche pédagogique.

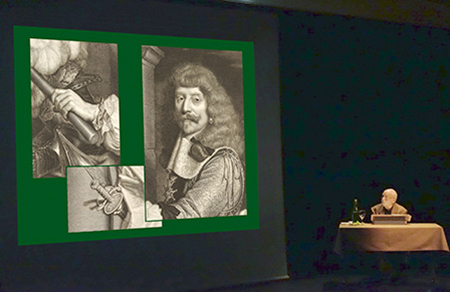

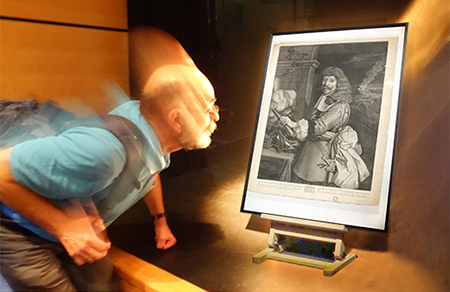

Une « perle » sortie des réserves de l’Artothèque de la médiathèque de La Rochelle nous est offerte sur le plateau de la scène et à l’écran : « Le Cadet à la Perle », un portrait de Henri de Lorraine, comte d’Harcourt, au burin en 1667 par Antoine Masson. Exemple intégral des possibilités acquises au burin pour magnifier la peau, le métal, les étoffes. Vertigineux. Bluffés seront les regardants qui s’approcheront de l’œuvre en fin de conférence.

En ce XVIIe siècle, tournant majeur, sur lequel la conférence s’attarde logiquement, chaque artiste, maître de ses techniques : burin, pointe sèche, eau-forte à toutes ses sauces (au vernis dur ou mou, à l’aquatinte) rivalise de prouesses, nous laissant un trésor d’œuvres majeures dont un témoignage historique comme la « Ratification du traité de Munster » au burin (1650) par Jonas Suyderhoef. De grands noms éclaboussent l’écran dont Claude Mellan, qualifié aujourd’hui d’« ayatollah du burin », avec « Le Cardinal de Richelieu » bien connu des Rochelais, et surtout pour « La Sainte Face » qui nous fait tourbillonner comme sur des patins à glace dans des arabesques où aucune trace ne se croise. Pour ne pas être en reste, un contemporain, Rembrandt nous conquiert alors avec ses trios : eau-forte, pointe sèche, burin, ou duos ou soliste comme : « Rembrandt gravant ou dessinant près d’une fenêtre », « L’Espiègle », « Autoportrait en mendiant ». Un réalisme confondant.

Avec subtilité le conférencier. nous fait alors quitter les rives des traits et hachures pour nous guider vers le clair-obscur en demi-teinte qu’est la manière noire apparue en 1642 avec Ludwig von Siegen. Moment émotion ! Sa gravure « Elisabetha » reine de Bohème (1643), témoigne de la naissance de cette technique dont les arcanes nous sont dévoilés avec force illustrations. Dénichées au « British Museum », des reproductions en gravure de portraits de maîtres tels que John Hoppner et Willem van de Velde II, par Wallerant Vaillant, William T. Annis, George Clint et les paysages de Francis Seymour Haden nous transportent outre-Manche où le mezzotint fait florès en noir et blanc.

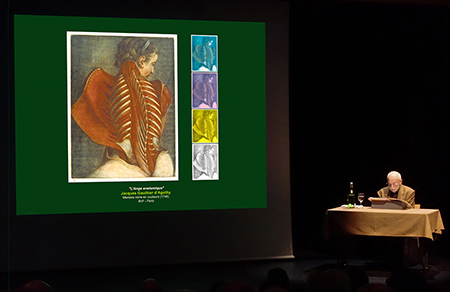

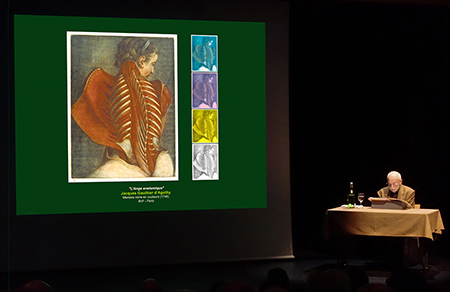

L’écran qui mérite la couleur s’illumine alors avec le prisme d’Isaak Newton et Jacob Christoph Le Blon qui s’empare du spectre bleu, jaune, rouge pour encrer trois plaques gravées différemment et procéder au tirage, jouant ainsi sur le jeu des couleurs complémentaires par superposition. Le tour est joué et Jacques-Fabien Gautier d’Agoty, son élève, applique la recette avec bonheur en ajoutant une quatrième plaque encrée en noir pour augmenter le contraste. La quadrichromie est née, elle rayonne à l’écran avec « L’Ange anatomique », planche célèbre de son « Traité de Myologie ». En dessert, pour récompenser notre capacité d’écoute, « Le bol de fraises » en trichromie de Laurent Schkolnyk, graveur contemporain.

« L’Ange anatomique »

Jacques-Fabien Gautier d’Agoty – manière noire couleurs (1746)

(Cl : Rémy Joffrion)

Naturellement, nous ne pouvons pas échapper à Louis XIV, le roi soleil, pour la gravure ! La preuve par trois. Un : « Le Cabinet du roi » en 23 volumes donne du pain sur la planche à une armée de graveurs de talent dont Claude Mellan avec à l’écran une gravure en majesté « Le Code Louis XIV ». Deux : L’Édit de Saint-Jean-de-Luz du 26 mai 1660 qui, chacun sait, fut un tremplin royal offert à « Manifestampe » pour sa « Fête l’estampe ». Trois : Tambour ! « L’Académie des Sciences et des Beaux-Arts », imaginée et gravée par Sébastien Leclerc. L’Histoire donne parfois un coup de pouce à la création !

La gravure se réinvente toujours. Nous attendons fébrilement la suite, toujours au XVIIIe siècle que nous sommes. Courage ! Une éclaircie. L’aquatinte voit le jour, plusieurs graveurs s’y essaient en concurrence comme Jean Adam Schweikard et Jean Baptiste Le Prince. La projection nous éclaire magistralement sur cette technique, égayée avec Jean-François Janinet dans « Les Trois Grâces » et « La Toilette de Vénus » où la douceur du rendu est palpable. Parallèlement, de Castiglione le Génois à Benjamin Green le Britannique, la gravure au vernis mou s’affirme. L’eau-forte dans toutes ses déclinaisons a ses heures de gloire avec Tiepolo, Canaletto, Piranèse, Goya… sous l’œil influenceur des peintres comme Boucher, Fragonard. Nos yeux s’embuent. Pas de chômage, c’est le temps de « l’Encyclopédie Diderot-d’Alembert » aux 35 volumes dont 12 de planches. Encore un siècle à marquer d’une pierre blanche !

Avec gourmandise nous voilà propulsés dans le XIXe siècle où la pierre de Solenhofen s’impose avec Senefelder, écrivain en mal d’édition. La lithographie est née. Verbe et images nous font découvrir les méandres complexes de cette technique à l’ombre de la « Bête à cornes », la presse permettant dorénavant le tirage de superbes lithos comme « Fiametta » (1866) de Auguste Lemoine et « The Lake » (1918) de Bolton Braun.

Le bois n’a pas dit son dernier mot. Il se redresse. « Le bois debout » gravé au burin en taille d’épargne voit le jour à Constantinople vers 1705 avec l’Arménien Grigor Marzwantsi. Popularisé 70 ans plus tard par le britannique Thomas Bewick, c’est un progrès considérable pour la gravure d’illustration grâce à la finesse des tailles au burin dans des bois très durs tels que le poirier et le buis. On doit son apparition en France à Ambroise Firmin-Didot. Des reproductions pertinentes illustrent le propos, sublimées par « Une histoire intime » du contemporain Jean-Marcel Bertrand. Avec les applications de l’estampe nous parcourons l’histoire et les paysages rochelais au travers du timbre-poste, de la cartographie… Les Rochelais, comblés, cheminent alors sur le port, dans les rues avec Octave de Rochebrune et Léon-Auguste Asselineau, puis avec des lithographies propres à attirer les touristes. Un clin d’œil aux graveurs du « Quai de l’Estampe » présents par les eaux-fortes de Philippe Cattelin représentant la Tour St Barthélémy, qui fut un temps l’hébergement de leur atelier.

Un rappel résumé de l’estampe de « fonction » nous remémore le cuisant revers subi avec l’apparition de la photographie. Mais l’estampe va rebondir avec l’estampe dite « originale ». Elle va conquérir le monde dont nous découvrons quelques belles réalisations des Inuits aux Aborigènes, en passant par le Japon…

À l’écran, une synthèse nous remémore tout le chemin parcouru. 50.000 ans. Pensez-donc, et tout cela en 90 minutes ! Les techniques récentes : la sérigraphie, la collagraphie, l’héliographie au grain et la digigraphie n’ont pas été développées… faute de temps. Révisons enfin les attributs d’identification des estampes. Gérard Robin pense à tout ! La conférence ferme ses volets sur une citation de Paul Valery, éloge aux graveurs.

Regard sur « Le Cadet à la Perle »

(Cl. Rémy Joffrion)

Mais… en bonus, un portfolio présente quelques 40 estampes contemporaines aux expressions artistiques diverses, avec un discret hommage posthume à Hélène Nué, tout récemment disparue, par « Attente » et un ex-libris « Cachou, le chat », deux burins sur cuivre. « Le Cadet à la Perle » attend le regard du public persuadé d’avoir participé à un voyage de grande qualité sur l’immense fleuve de l’estampe. Merci Gérard, merci Maïté.

Rémy Joffrion