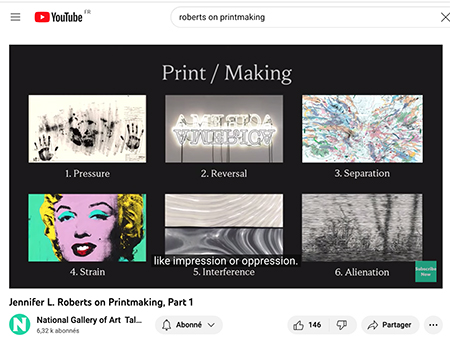

Capture d’écran : présentation des six conférences

J’ai « écouté pour vous » les six conférences de Jennifer Roberts « On Printmaking » (De l’art d’imprimer des images). On les trouve sur Youtube (taper Jennifer Roberts On Printmaking). Elles sont en accès libre. On les doit au Covid : elles ont été enregistrées pour être données en distanciel via internet et non dans le cadre d’un amphithéâtre comme c’est l’usage pour les prestigieuses conférences de la National Gallery of Arts.

Jasper Johns, commentant sa démarche, confiait (je traduis) : « pratiquer une technique d’impression vous permet de créer, mais surtout fait fonctionner votre esprit différemment que lorsque, par exemple, vous pratiquez la peinture avec un pinceau … Cela nourrit en retour votre peinture parce que vous trouvez des choses nécessaires pour l’impression qui deviennent intéressantes en elles-mêmes ; elles peuvent être utilisées en peinture où, sans être nécessaires, elles vous donnent des idées. C’est ainsi que faire des estampes a beaucoup influencé ma peinture. »

S’appuyant sur cette confidence de Johns (citée dans la deuxième conférence), Roberts développe une hypothèse générale : les artistes qui ont fait l’art américain des années 1960/70 pratiquaient une technique d’impression et cette pratique est au cœur de leur création et cela, quel que soit le medium utilisé (technique d’impression ou non). Elle développe son hypothèse en analysant les œuvres de Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Andy Warhol, Ed Rusha, entre autres ; elle étend son analyse à certains artistes contemporains : entre autres, Glenn Ligon, Mona Hatoum, Mark Bradford, Julie Mehretu, Christiane Baumgartner.

Pour développer cette hypothèse, Roberts présente une analyse ambitieuse de l’impression d’images (printmaking). Elle distingue six gestes de base (elle emploie le terme anglais maneuver) qui sont instanciés et déclinés dans les chaînes opératoires caractéristiques des différentes techniques d’impression (gravure, lithographie, sérigraphie, impression numérique et techniques adjacentes : pochoir, frottage). Elle appelle ces six gestes génériques : Pressure, Reversal, Separation, Strain, Interference, Alienation. En français : Pression, Inversion, Disjonction, Forçage, Interférence, Aliénation. Chacune des six conférences est consacrée à un de ces gestes.

Par exemple, la première conférence « Pressure » (Pression) expose comment la fabrique d’une image imprimée met en jeu un couple de forces antagonistes « pression contre résistance » (le rouleau contre le plateau de la presse, la raclette qui force l’encre à travers l’écran de sérigraphie) et d’autre part, un enchaînement de deux moments : celui de la pression, qui permet le transfert de l’image par contact, et celui du relâchement qui libère l’épreuve.

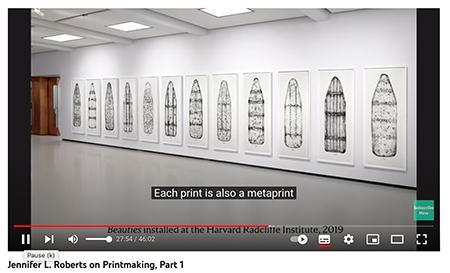

Puis, Roberts articule sa description minutieuse des processus matériels à une approche holistique de la technique. Elle montre comment, dans le contexte social, économique ou culturel que l’artiste convoque, ces processus donnent sens par eux-mêmes à l’œuvre sans recourir à une représentation. Elle prend l’exemple de la série Beauties de Willie Cole (2012) : Cole transforme des tables à repasser, qu’il a aplaties à coup de marteau, en matrices qu’il imprime sous une presse taille douce. Il nomme chaque estampe du nom d’une femme de la génération de sa grand-mère. Présentant la trace matérielle de l’objet sur lequel s’échinaient les servantes noires dans les familles blanches, chaque estampe porteuse d’un nom propre devient un portrait symbolique. Leur réunion sur le mur d’une galerie ou d’un musée rend hommage à ces femmes inconnues et à leur labeur non reconnu.

Capture d’écran : vue de l’exposition de Willie Cole

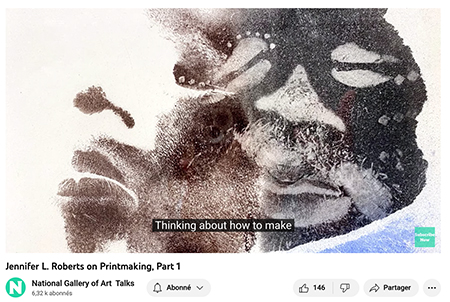

Elle prolonge l’analyse avec les œuvres de David Hammons. Sans utiliser de dispositif mécanique pour presser, il met en jeu l’enchainement « transfert par pression / relâchement ». Hammons presse son corps, ou partie de son corps, sur une feuille de papier préparée, puis s’en détache en laissant une empreinte. Il crée des images qui rappellent et évoquent les corps des hommes noirs objets des violences policières sans les réifier comme le ferait la photographie et son usage dans les medias.

Capture d’écran : détail d’une estampe de David Hammons

L’intérêt de ces six conférences me semble triple. Le premier est artistique : Roberts nous fait entrer dans « la cuisine technique/conceptuelle » d’artistes engagés dans des démarches très diverses et, comme le dit Jasper Johns, ça donne des idées ! Le second relève de l’histoire de l’art : en donnant une place centrale aux techniques d’impression, elle renouvelle notre vision de l’art moderne et contemporain. Par exemple, elle débarrasse l’œuvre de Warhol des clichés qu’on rabâche sur le pop art, critique de la société de consommation, pour montrer combien sa pratique de la sérigraphie est subtile. Sa présentation de l’œuvre de Baumgartner, qui s’appuie sur une remarque de Ruskin sur la gravure en bois debout, est lumineuse. Le troisième intéresse la philosophie de l’art : elle développe une analyse de l’image (il faudrait utiliser ici le terme de Jean-Claude Bailly, l’imagement) dans les arts visuels occidentaux libérée de la tradition centrée sur la peinture ou le dessin. Ces conférences devraient faire date

Les conférences sont en anglais américain (côte Est). Elles sont faciles à suivre car elles sont sous-titrées en anglais, ce qui permet de reconnaître les termes ou les mots dont la prononciation n’est pas familière. Par ailleurs, le plan, l’argumentation, les illustrations sont toujours explicites ; Roberts ne jargonne pas et ne laisse jamais dans l’ombre ses présupposés théoriques ou ses préférences artistiques.

Jean-Marie Marandin