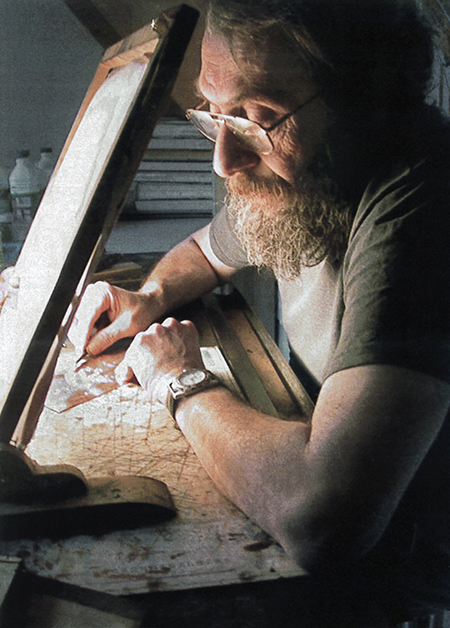

François Verdier en gravure

(Cl. anonyme)

Né en Périgord, François Verdier (1945-2014) vint s’installer en 1979 à Niort. Son intérêt pour l’art pictural, il le doit à la rencontre en 1970 d’un artiste jurassien, le peintre Jean Duraffourg, alias Yaude (1937-2007). Mais sa découverte de la gravure se fera plus tard, en 1977, auprès du peintre-graveur Marc De Michelis (1947), Prix de Rome de Gravure en 1966, qui l’initiera véritablement au dessin puis à la taille-douce, eau-forte et pointe sèche, initiation qui se complètera par la connaissance du burin, en 1984, auprès d’Albert Decaris (1901-1988), Premier Prix de Rome de gravure en 1919 et membre de l’Académie des beaux-arts en 1943. Devant subvenir à ses besoins par un travail en agence bancaire, il partagera ses loisirs entre gravure au burin et autres techniques picturales, et en participant à des expositions d’arts plastiques.

Il advint, sous l’influence du conservateur du musée niortais Bernard d’Agesci, Christian Gendron, qui en avait mesuré le potentiel, qu’il puisse intégrer l’école municipale d’arts plastiques de Niort, alors dirigée par son épouse, Marie-Claude, pour enseigner le dessin et la gravure. Cela, avant même qu’il ait acquis les diplômes nécessaires à l’enseignement ! La réussite professorale fut au rendez-vous et lui permit de se donner totalement à son art.

« Son atelier devint un lieu notoire de découverte et d’apprentissage. Comme me le confirma l’une de ses élèves, Armelle, il fut un guide qui encourageait et orientait chacun à la découverte de la technique taille-douce, à l’outil ou à l’eau-forte, la plus appropriée et en fonction de sa propre dextérité ; qui appréciait chaque expérimentation de chacun de nous au travers de la plaque gravée, et lors des tirages, lorsque tous se regroupaient autour de la presse pour commenter et critiquer l’épreuve ». Et de poursuivre : « Si graver était sa raison d’être profonde, il était aussi un être de partage, et j’ai souvenir de personnalités locales qui aimaient côtoyer l’atelier, pour graver bien sûr, mais aussi échanger avec lui, comme Slimane Ould-Mohand, Michel Suret-Canale ou Richard Texier… »

Voilà pour l’homme ! Son œuvre gravé, qui accompagne d’autres créations sur papier (aquarelle, gouache et pastel) est considérable : plus de mille gravures, qui s’inscrivent dans deux grandes périodes d’expression, du figuratif (souvent sur le thème de l’art animalier) à l’abstraction. Il obtint la médaille d’argent du Salon des Artistes français 1998.

« Souvenir de Vouvant » – burin (2001)

Collection privée

C’est un artiste que je n’ai pas connu, mais que j’avais découvert au contact de graveurs locaux, lors de la préparation d’une conférence que je devais donner au Musée Bernard d’Agesci de Niort, en 2019, sur le thème de « La Grande aventure de l’estampe », une partie du propos évoquant l’art stampassin en terre poitevine. La manifestation fut d’ailleurs l’objet d’un article dans « Vu et lu… pour vous », intitulé « Rencontre avec la science et l’art ».

C’est donc ainsi que j’ai pris connaissance de cet artiste remarquable, professeur de gravure apprécié, devenu une figure emblématique du milieu artistique niortais. C’est aujourd’hui le dixième anniversaire de sa disparition (20 juillet 2014), et son souvenir reste extrêmement vivace dans la mémoire de beaucoup de ses élèves.

Pour l’évoquer, j’ai donc laissé la plume à un couple d’anciens élèves, Michèle et Rémy, qui ont vécu la gravure sous son regard critique, ses conseils et son exigence, et qui m’ont offert les quelques lignes suivantes, pour son évocation dans ma conférence. C’est un éclairage édifiant sur l’homme et sur son rôle de passeur.

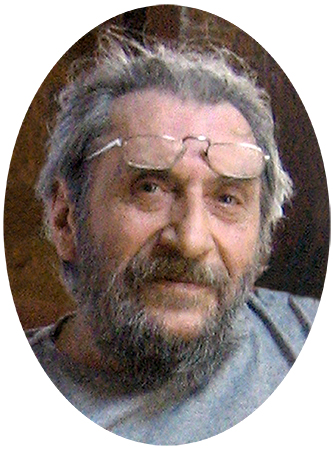

« Il nous souvient du premier cours à l’École d’arts plastiques de Niort avec François Verdier, ce personnage tout de rocaille périgourdine dans la voix, au visage tourmenté par une barbe non domestiquée. Impressionnant !

Un premier contact très docte nous est imposé. Tailles, contre-tailles, cuisine d’acides, barbes, berçage, grattage, brunissage, saupoudrage… rien ne nous est épargné. Ce sera le seul cours théorique de notre long apprentissage. François Verdier n’est pas un discoureur.

Dès le cours suivant, chacun peut appréhender les exigences du maître qui côtoient la générosité de l’homme. Ici, on ne fait pas de la gravure par passe-temps. François Verdier conduit ou laisse faire, encourage ou pas. Son silence signifie une attente, un soupir ou un souffle, son contentement. Sa tonicité révèle à chacun une force, pas la sienne, celle que chacun possède mais ignore encore.

François Verdier – Four Pontet – Magné – juin 2011

(Cl. Rémy Joffrion)

C’est un dosage subtil de conseils qu’il faut saisir au vol, de remarques justes, intransigeantes qui blessent certains, ceux qui n’ont pas encore compris que le doute en gravure est le maître mot des progrès possibles. Moments brefs et si riches où il nous révélait ses pensées profondes sur l’Art. Bijoux ciselés inoubliables qui brillent dans notre souvenir de l’homme tout de rocaille habité.

De nature inquiète, tourmentée, animé d’un désir d’excellence, souvent il arrivait à l’atelier très tendu. Certains pressentaient “la foudre”. D’autres y discernaient un désir de partage créatif.

Il adoubait ses élèves comme un troubadour occitan qu’il était. Sa rude gentillesse l’amenait parfois à moduler, a posteriori, ses propos envers un élève qu’il avait préalablement bousculé. Mais il gardait le cap.

Quand venait le moment du tirage à la presse, le graveur ressentait alors une sorte de solennité devant tous ces yeux réunis autour de lui. Et l’on se sentait humble, très humble, tant chacun savait les tourments du graveur. Le maître était là. Instant de vérité.

Côtoyer longtemps ce passeur de savoir nous permit d’apprécier l’homme, l’artiste devenu un ami. Ce buriniste de grand talent, ce pastelliste secret, ce coloriste équilibriste savait traduire dans ses créations, œuvre immense, toute l’âme de son Périgord natal. Il suffit de s’y promener dans ses sentes mystérieuses pour voir du François Verdier partout. Ses confidences, il nous les apportait à la maison. Dessins, tirages d’essai arrivaient dans un carton qui avait bien vécu. Les échanges fusaient alors et son départ nous laissait l’esprit en feu.

François Verdier accompagnera longtemps encore ses très nombreux élèves, comme une vigie, une référence, un engagement. Chacune de leurs gravures sera dorénavant prétexte à le questionner… de loin : “Ai-je gravé l’essentiel, une idée-force s’impose-t-elle ?”.

Ses sourires, ses silences, ses agacements, ses encouragements, ses piques pertinentes et traits d’humour habiteront toujours nos inquiétudes sur la matrice, souvenir de cette émulation joyeuse “au cul de la presse”, où les échecs révélés étaient toujours une promesse de réussite…

François Verdier, une exception ! »

Voilà donc, pour mieux connaître l’homme, l’artiste, et le passeur d’art. En parallèle à cette conférence et en adéquation avec la Fête de la Science, un hommage lui avait été rendu dans le Grand Hall du musée, évocateur de son art, synthétisé au travers de son attrait pour les oiseaux, qui lui fit présenter à Niort, – en 1982 et 1983 -, deux expositions justement intitulées : « Gravures d’oiseaux ».

« L’envol de la bécasse » – burin (1989)

Collection privée

Ce beau burin pourrait symboliser le savoir graver que le maître a transmis à ses disciples, et la part de talent qu’il a su faire naître chez certains. Il n’est point ici objet d’en faire la liste, au risque d’oublis éventuels. Tout au moins peut-on citer quelques élèves devenus des artistes primés, car les récompenses, quand elles sont prestigieuses, montrent la part qui revient au maître. Ainsi :

Michèle Joffrion, aujourd’hui signature marquante de la manière noire, et qui a obtenu, entre autres distinctions, le Prix 1999 de la Fondation Taylor, le Prix Colmont 2006 de l’Académie des beaux-arts, et la Médaille d’honneur 2014 du Salon des Artistes français. Armelle Magnier, Médaille d’argent 2019 du Salon des Artistes français. Rem, Médaille d’or 2024 du Salon des Artistes français, et fondateur avec un autre élève, François Defaye, de l’association « Au fil de la taille-douce ».

Une présence estampière qui honore sa mémoire. Un regret : le manque d’un catalogue raisonné de son œuvre gravé. Précisons à ce propos, l’ayant contacté, que « Michel Wiedemann, président de l’Estampe d’Aquitaine à Bordeaux, a photographié et catalogué en cinq ans les mille et quelques gravures de François Verdier. Elles ont été rangées par année de création, pourvues d’un numéro et d’une description technique (dimensions, technique, titre, date). Ces données ont été transmises au fils de François Verdier qui a travaillé à en faire un site internet tenant lieu de catalogue, l’impression d’un ouvrage à mille illustrations étant trop coûteuse ».

Pénétrer dans ce site – « One Arty Minute – Biographie de M. Verdier Benoît » -, assorti d’un important CV, ne m’a cependant permis de découvrir qu’une quarantaine de gravures, dont la qualité de reproduction est à améliorer ! J’imagine qu’il s’agit d’un état provisoire.

J’en terminerai donc sur le fait que François Verdier mérite un véritable ouvrage mettant en valeur son travail créatif de graveur. Une préface a même été rédigée, en attente donc, par un ancien élève de François, professeur agrégé de lettres et chargé de cours d’histoire de l’art, l’artiste aux multiples facettes Claude Blondeau.

François Verdier s’inscrit dans la lignée des grandes figures de l’estampe d’aujourd’hui : il échangea souvent avec une personnalité comme Louis-René Berge (1927-2013), dans une appréciation partagée. La reconnaissance de son talent peut aussi se mesurer, en dehors d’expositions personnelles, dans les salons de gravures, dans l’hexagone ou ailleurs, où nombre de grandes signatures lui tinrent compagnie. Pour n’en citer que quelques-unes : Cyril Desmet, Yves Doaré, Simone & Henri Jean (1943-2009), Yves Jobert, Teizo Ogaki (1936-2020), Arthur-Luiz Piza (1928-2017), Solberg, Jean-Pierre Tanguy, Jean-Pierre Tingaud, Gérard Trignac, Roger Vieillard (1907-1989)… Certaines de ses œuvres ont été acquises dans des collections publiques, à Niort et Paris, et dans des collections privées de par le monde, (Allemagne, Angleterre, Belgique, Chine, Espagne, France, Tahiti, USA).

Gérard Robin