Musée Bernard d’Agesci

26 avenue de Limoges

79000 Niort

Fête de la science : du 5 au 13 octobre 2019

François Verdier : du 1 octobre au 3 novembre 2019

Première originale au Musée Bernard d’Agesci de Niort qui, pour l’ouverture de la Fête de la science, a fait appel à l’art, accueillant à la fois une conférence sur l’estampe, complétée de séances d’impression taille-douce, et organisé une exposition sur un artiste graveur notoire de la ville et professeur de gravure : François Verdier [1945-2014]. Une belle manifestation, dans le cadre lumineux du grand hall du musée, où la façade est une immense baie vitrée semée dans sa partie supérieure de petits carrés verts, symboles des lentilles d’eau du marais poitevin proche. Ajoutons à cela les présences d’un bronze central du XVIIe siècle, dit “Apollon du Belvédère” (d’après l’Antique), attribué à Hubert Le Sueur [c.1580-c.1658], et deux beaux plâtres du XIXe siècle, d’un sculpteur local, Baptiste Baujault [1828-1899], et l’on est déjà sous le charme d’un lieu de rencontre exceptionnel.

Façade du musée (Cl. Gérard Robin)

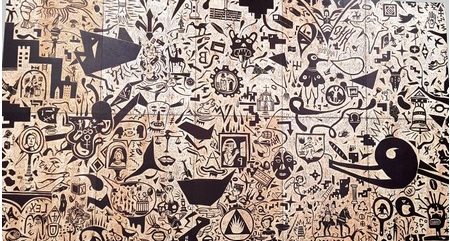

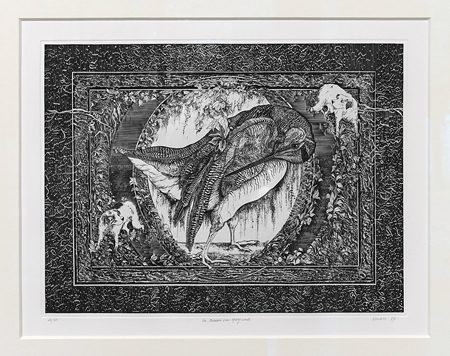

L’exposition “estampière”, en symbiose avec la science et, pour le présent, l’ornithologie, est illustrée de spécimens sur le thème de la collection d’Histoire naturelle du musée. On est confondu par le talent de l’artiste François Verdier, tant sur les œuvres oiselières en cimaises, inscrites dans le papier, que dans la vision des tailles qui animent dans la lumière les planches de cuivre présentes. S’y ajoute, sous le regard de l’Apollon, une presse taille-douce, voisinant avec un présentoir d’outils et de produits de la chimie des diverses “manières”. De quoi déjà répondre à nombre d’interrogations des visiteurs !

Le vernissage se fit autour de l’épouse de l’artiste, Marie-Hélène Verdier, et en présence de personnalités locales : Élisabeth Maillard, vice-présidente de l’Agglomération du Niortais, en charge de la culture et du patrimoine historique ; Laurence Lamy, conservatrice en chef du patrimoine et directrice du musée, âme de la manifestation ; Stéphanie Auger-Bourdezeau, attachée de conservation des collections, et Rémy et Michèle Joffrion, anciens élèves du maître. Des instants chargés d’émotion, où la figure emblématique locale de François Verdier fut évoquée, en partie dans son art, éclatant dans les œuvres présentes, mais surtout dans son action pédagogique, car il fut professeur de dessin et de gravure à l’École municipale d’arts plastiques de Niort, et forma des graveur(e)s dont plusieurs sont devenu(e)s de belles signatures de l’estampe. Un être de caractère qui fut marqué par la rencontre en 1977 d’un peintre-graveur lyonnais, Marc de Michelis, prix de Rome de gravure [1966], qui le sensibilisera au dessin et l’initiera à l’eau-forte et à la pointe sèche ; puis par celle en 1984 d’Albert Decaris [1901-1988], Premier prix de Rome de gravure [1919], qui le confortera dans l’usage du burin.

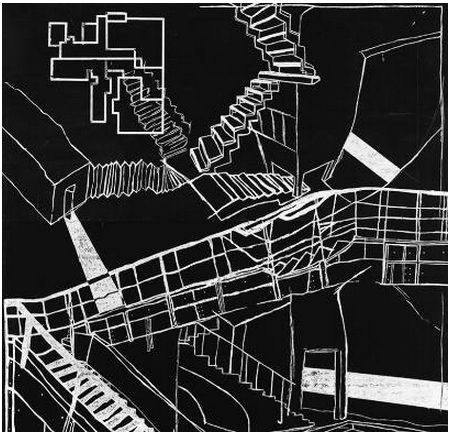

Le grand hall avec la presse (Cl. Gérard Robin)

Son œuvre est considérable : plus de 1000 gravures ! Dont le catalogue raisonné serait en cours, attendu dans l’impatience que l’on devine.

Je pourrais y ajouter, concernant son enseignement, le témoignage d’anciens élèves, qui en ont gardé le souvenir vivant : « François Verdier accompagnera longtemps encore ses très nombreux élèves, comme une vigie, une référence, un engagement. Chacune de leurs gravures sera dorénavant prétexte à le questionner… de loin ! “Ai-je gravé l’essentiel, une idée-force s’impose-t-elle ?”. Ses sourires, ses silences, ses agacements, ses encouragements, ses piques pertinentes et traits d ‘humour habiteront toujours nos inquiétudes sur la matrice, souvenir de cette émulation joyeuse “au cul de la presse”, où les échecs révélés étaient toujours une promesse de réussite… François Verdier, une exception ! ».

« La bécasse aux épagneuls » François Verdier (Cl. Gérard Robin)

Que dire de plus ! Le vernissage de l’exposition porta la marque de son souvenir. Une impression forte ! Plusieurs de ses élèves, que l’on rencontre souvent dans les salons, étaient présents, de même que Cédric Neau, actuel professeur de gravure à l’école d’arts plastiques de Niort, qui anime un atelier d’une vingtaine de graveurs, répartis en deux sections, sachant qu’il y a aussi une liste d’attente pour une troisième… Tout ceci pour montrer la vitalité de l’estampe en région niortaise.

Et la manifestation de se poursuivre les lendemain et surlendemain, sous les yeux des visiteurs de l’exposition, par des démonstrations d’impression taille-douce qui ajouteront la dynamique du savoir-faire des acteurs, Michèle et Rémy Joffrion. Initiative notable, convier la responsable des collections, Stéphanie, à revêtir le tablier des imprimeurs, – une première pour elle -, et, sous la conduite conjointe des intervenants, expérimenter les diverses phases d’une impression : de l’encrage au paumage jusqu’à la phase finale du passage sous presse.

Une action totale et spectaculaire, riche d’enseignements… De quoi bouleverser chez beaucoup la perception de l’art de l’estampe, – en sus des explications techniques des deux intervenants sur les différentes formes de gravure -, et cela tant pour l’officiante que pour le public présent (adultes et enfants). Et Rem d’ajouter : « Nous remercions Stéphanie de s’être prêtée à l’expérience, s’y impliquant volontiers et totalement, jusqu’à sentir le geste qui va conduire à la naissance de l’estampe ; son intervention fut géniale vis-à-vis du public, qui a pu ainsi vivre une véritable leçon d’impression, propre à lui faire appréhender la technicité de cette étape incontournable : le transfert de l’encre de la matrice à l’estampe ». Au final, une belle initiative des artistes niortais, soutenue, il faut le dire, par les instances du Musée Bernard d’Agesci.

Gérard Robin