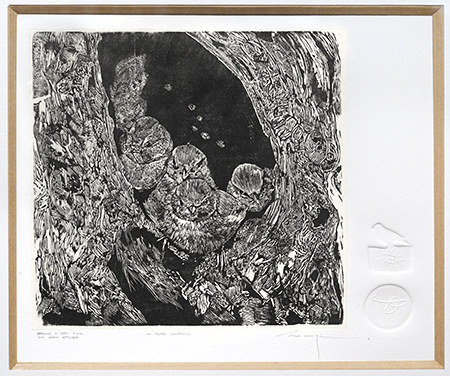

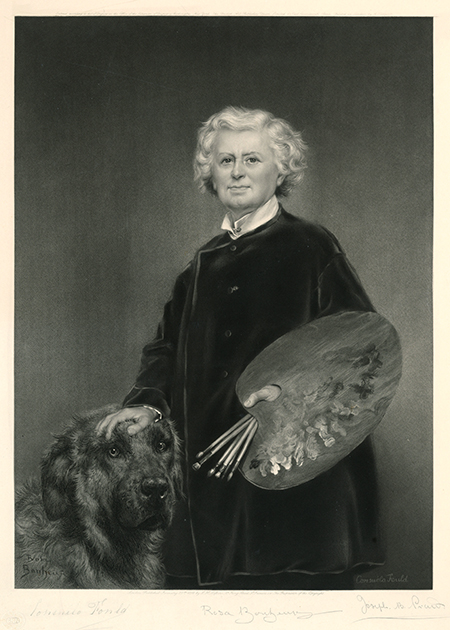

« Rosa Bonheur », mezzotint sur chine collé (55,5 x 41,9 cm)

de Joseph Bishop Pratt, d’après Consuelo Fould (1896) The Metropolitan Museum of Art – New York

Le 23 octobre 2021, j’avais proposé, dans la rubrique « Vu & Lu… pour vous », le neuvième opus d’une série d’articles sur la gravure dans le Sud Seine-&-Marne : un texte intitulé « Thomery en Val de Loing », évoquant l’artiste animalière Rosa Bonheur (1822-1899). Celle-ci fut une immense créatrice d’images, Des représentations animalières, généralement au cœur de leur cadre de vie, mais surtout fidèles au modèle, car utilisant souvent le daguerréotype, ancêtre de la photographie naissante, pour obtenir matière à des dessins exacts et précis, représentatifs même des différentes races d’élevages présentes dans les foires et salons agricoles.

Et, bien sûr, l’estampe fut fidèle aux rendez-vous, émanant des nombreux stampassins de l’époque, en gravure ou lithographie. Et c’est une chance, car il faut reconnaître que certaines toiles de l’artiste ne sont connues qu’au travers de ce medium, les originaux étant parfois invisibles, car au sein de collections privées. Seule interrogation, le sens de la reproduction car, parfois, l’intervenant reproduisait sur son medium sa vision directe de l’œuvre, plutôt que par l’intermédiaire d’un miroir ; d’où une image inversée sur le papier.

De plus, si nombre de ces estampes figurent dans des catalogues, ceux-ci ne comportent alors que très peu ou pas d’illustrations ; cela se concrétise par de courtes légendes, dont les titres peuvent même différer de ceux des tableaux représentés. Comme on peut le voir sur les résumés de catalogues analytiques, archivés à la BnF, concernant une vente organisée, après le décès de Rosa Bonheur, à la galerie Georges Petit ― 8, rue de Sèze à Paris, du 5 au 8 Juin 1900 ― sous la houlette du commissaire-priseur Me Paul Chevallier.

La quantité d’œuvres du fait de l’artiste y est impressionnante (plus de 1900), comprenant essentiellement des huiles sur toile, mais aussi des études, dont elle n’avait jamais voulu se séparer car bases de son travail créatif : esquisses et dessins, sur papier ou calque, croqués à la mine de plomb, au pastel ou au fusain, peintes au lavis ou à l’aquarelle… S’y ajoutent plus de 330 estampes, créées en grande partie outre-Manche.

J’avais précisé que Rosa Bonheur n’avait pas touché, elle-même, à l’estampe. Le 9 décembre dernier, une rencontre allait m’interpeller et me faire consulter ces documents. Celle de l’archiviste Michel Pons, grand connaisseur du patrimoine de l’artiste, qui donnait une conférence au château de By, la demeure de Rosa Bonheur à Thomery. Il me précisa alors que l’artiste avait réalisé douze lithographies originales.

En examinant le résumé de catalogue de vente cité précédemment, j’ai curieusement trouvé mention de gravures qu’elle aurait elle-même réalisées (références n° 1852 à n° 1856), cela malheureusement sans précision de la technique utilisée. On peut ainsi lire :

« GRAVURES PAR ROSA BONHEUR

1852 — Feuille de croquis : chevaux, chèvres, béliers (sept têtes).

1853 — Taureaux espagnols.

1854 — Agneaux.

1855 — Bergerie.

1856 — Étude de taureau. »

Rosa Bonheur, aurait-elle donc gravé ? Avait-elle une presse ? Rien ne m’apportait de réponse ! À moins que le terme gravure soit ici utilisé comme le terme générique de l’œuvre imprimée ! Ce que me confirma la lecture du catalogue analytique dont le résumé a été extrait : « Atelier Rosa Bonheur II, aquarelles et dessins » (pages 181 et 182). Le descriptif des œuvres indiquées fait état, sous l’intitulé de gravures, de… lithographies. L’information, bien que réduite à cinq éléments, atteste que Rosa Bonheur a bien fait des lithographies ! Donc, Mea culpa, Rosa, pour cette erreur, que je m’empresse de corriger.

Je me suis alors penché sur une autre conférence de Michel Pons, dont il me fournit le fichier, intitulée : « Les œuvres de Rosa Bonheur, révélées par l’estampe et la photographie ». Cela me permit d’y découvrir les lithographies évoquées dans le catalogue, comme « La bergerie » ou « Étude de taureau ». Mais aussi, celle d’une autre feuille de croquis (agneaux et tête de chien), un tirage représentant une tête de lionne, créée pour la revue L’Autographe [L’Autographe au Salon de 1865 n° 12 – samedi 15 juillet] et une dernière intitulée : « Les loups ». Certaines de ces estampes sont présentes dans la collection de l’atelier de By.

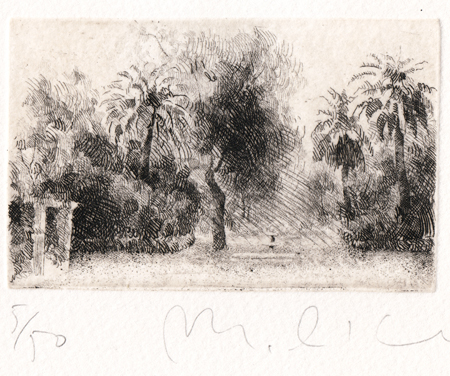

« La bergerie » [n° catalogue 1855] – lithographie originale (13,3 x 24,06 cm) – Rosa Bonheur (1858) Imprimé par Joseph Rose Lemercier – Édité par Hippolyte Peyrol Clark Art Institute – Williamstown (Massachusetts, USA)

Donc Rosa Bonheur fut bien l’autrice de lithographies originales, sans lien avec des tableaux existants. Par contre, il s’avère qu’elle ne travailla pas directement sur la pierre lithographique. Et Michel Pons de préciser, dans sa conférence, que l’un des biographes de la peintre et auteur des catalogues analytiques cités plus haut, León Roger-Milès (1859-1928), avait indiqué dans l’étude : « Rosa bonheur, sa vie, son œuvre », qu’elle utilisait un papier spécial, dit report, sur lequel elle composait au crayon gras son dessin et le faisait transférer ensuite par pression sur le calcaire par l’imprimeur (Les imprimeries Joseph Lemercier ou Auguste Bry, Paris). L’avantage était double : ne pas avoir à manipuler une pierre lourde, voire encombrante, et ensuite obtenir une estampe directement conforme au dessin, c’est-à-dire dans le même sens. Car il y a une double inversion du sens de l’original lors du transfert puis, après traitement chimique de la pierre, de l’impression sur papier. Ajoutons que le papier lithographique report existe toujours aujourd’hui : c’est un papier recouvert d’une couche de gélatine et d’amidon.

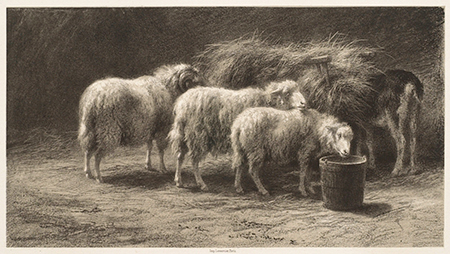

« Étude de taureau » [n° catalogue 1856] – lithographie (20,7 x 28 cm) – Rosa Bonheur (1858) Imprimé par Joseph Rose Lemercier – Édité par Hippolyte Peyrol Rijksmuseum (Amsterdam, Pays-Bas)

De plus, comme il le précise dans sa conférence, Michel Pons découvrit, dans un petit Carnet-album de poche que l’artiste gardait toujours sur elle pour ses croquis, quelques lignes manuscrites relatives à la lithographie, et faisant mention de papier report et de crayons gras, mais aussi de grattoirs, et même d’une pierre lithographique ! En étudiant les tirages et constatant que sa signature y était inversée sur quatre d’entre eux, il en conclut qu’elle avait donc dessiné quatre fois sur une pierre. Il s’agit, m’indiqua-t-il, « de trois lithographies de feuilles de croquis (moutons, agneaux et chevaux) et d’une lithographie de tête de taureau, toutes conservées à la BnF, la quatrième étant aussi au BMA, Baltimore, USA. » Il semble aussi qu’elle aurait effectué des dessins sur des planches de bois, destinées à préparer le travail du xylographe.

Il nous reste à rester attentif aux investigations menées à l’atelier du château de By par Michel Pons, pour finaliser l’étude iconographique complexe de l’œuvre de cette grande artiste animalière que fut Rosa Bonheur.

Gérard Robin