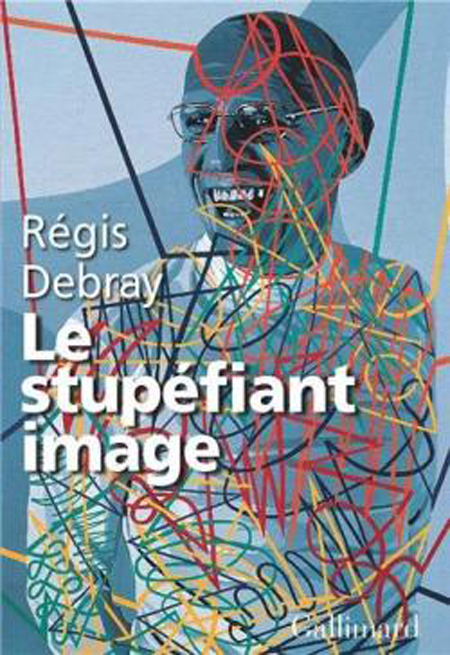

Heureusement pendant Confinement III, les librairies restent ouvertes. On peut donc encore, pour une lecture jubilatoire et roborative, se procurer cet ouvrage : « Le stupéfiant image » de Régis Debray, édité chez Gallimard. Si le style c’est l’homme, ici le style foisonne ! (François Mitterrand savait choisir sa plume et ses hommes liges…) Grand manipulateur de concepts et des mots qui les habillent ou les camouflent, Régis Debray en bon philosophe et médiologue (discipline universitaire dont il est le fondateur et dont un des « Cahiers de médiologie », toujours édité chez Gallimard, s’intitule « Pouvoirs du papier » avec au sommaire, entre autres, une étude de Michel Melot sur des kilomètres de papier…) ne manque donc pas de style et pourrait en passer à d’autres qui en manquent lamentablement. Ouvrage à lire ne serait-ce que pour cela !

Il ne s’agit pas d’un essai, à proprement écrire, mais d’une compilation ordonnée et bien tempérée (Fondements, Monuments, Enseignements, Connivences, Confluences, Résipiscence…) de textes plus ou moins récents (ils n’ont pas encore la saveur de l’historique mais restent pour les plus anciens d’une actualité bien troublante…) dont le sujet principal est l’image fixe (bien qu’étrangement, il consacre la préface de ce livre à l’image animée du cinématographe de naguère…) Une compilation comme une suite dirait-on à son ouvrage « Vie et mort des images » qui avait pour sujet le rôle des images dans la civilisation occidentale. Néanmoins, le vecteur formel de ces images (dessin, peinture, gravure, photographie, etc.) ne sont pas l’objet privilégié dont disserte notre médiologue. Il traite bien plutôt des résonances des sujets, des contenus et des significations de ces images fixes dans notre siècle. Quoique, parfois, il décortique méticuleusement le véhicule formel qui les porte.

En cela, son analyse du statut des images fixes dans la monde d’aujourd’hui est bien proche, intellectuellement s’entend, de la dénonciation faite par Aude de Kerros de la dictature du post-modernisme conceptuel (dit art contemporain) sur nos officialités. Toutefois, sur cette pente, on ne peut pas l’accuser de courtoises diableries frontales. Et, sur l’étendue du savoir et la vigueur de la pensée, Aude de Kerros est à Régis Debray ce qu’une jeune novice des carmélites est à un général des jésuites. On ne navigue pas dans les mêmes sphères (ceci dit plus vulgairement : y’a pas photo !…)

« Le gisant » d’Ernest Pignon Ernest

marouflé en 1971 en multiples exemplaires

sur les pavés et les marches qui montent au Sacré-Cœur

en hommage à la Commune de Paris.

Cependant, s’il connaît la gravure de Rembrandt ou de Dürer, il ignore l’estampe d’aujourd’hui. C’est dommage pour elle et sa notoriété. Par exemple et curieusement, il préfère l’anglicisme street art (à la française) quand il décrit le parcours en placards d’Ernest Pignon-Ernest en négligeant le médium dont il use et qui s’use sur les murs ou les pavés où il le colle ou le maroufle. Malgré cette ignorance partagée par nombre de penseurs contemporains, le lecteur (amateurs d’estampes ou imagier d’estampes) lui passera bien volontiers ses choix conclusifs et photographiques tant ses dissertations sur le stupéfiant image sont sources de jubilation, de réflexion voire de méditation sur l’art de l’imagier.

Outre les fondamentaux, qu’il rappelle dans la première partie de cette compilation, on pourra lire avec délectation sa lettre ouverte au directeur de Beaubourg qui nous (stampassines et stampassins) venge de bien des mépris. Ou bien encore, au sujet de la collusion présente dans notre patronyme, Manifestampe, son court essai sur « Vie et mort du Manifeste ». À lire ou à relire donc, passionnément !

Claude Bureau