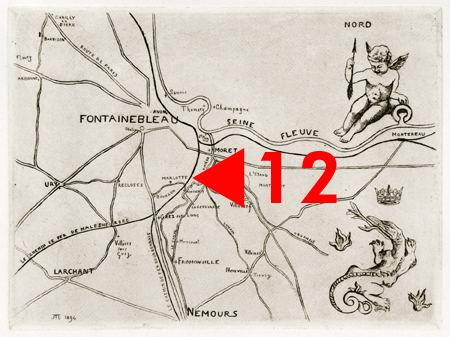

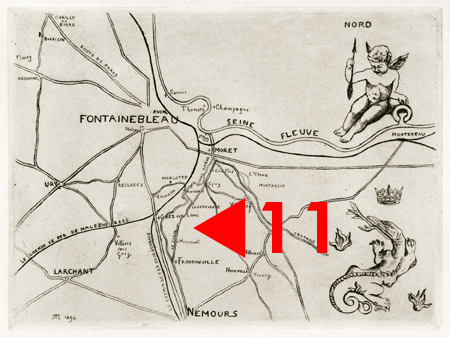

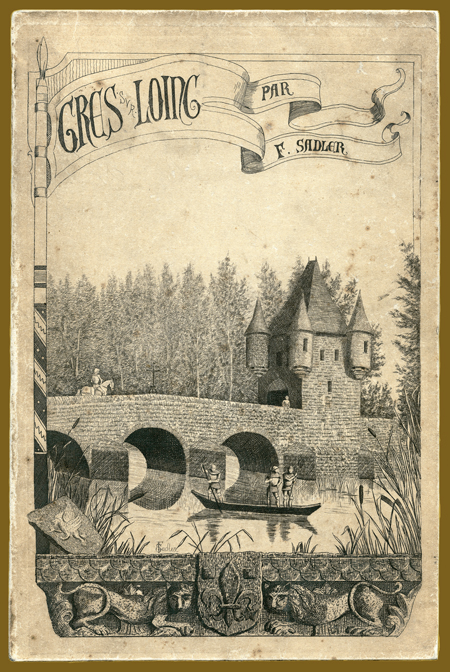

Le Val de Loing – Nemours

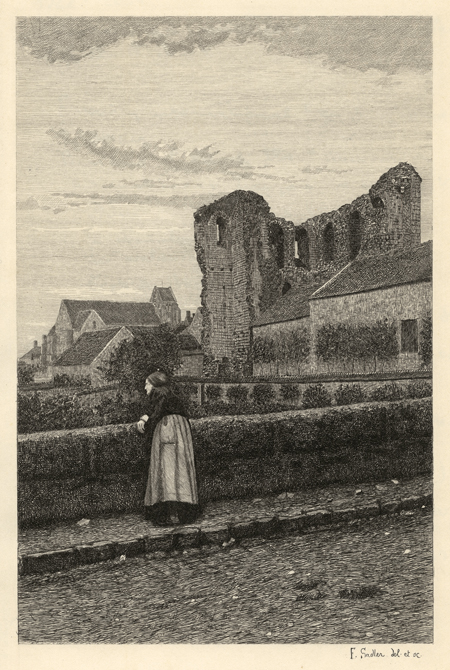

Nemours est le siège d’un château médiéval, devenu musée au XIXe siècle. Datant du XIIe siècle, l’édifice aurait été édifié par un dénommé Gauthier de Villebéon, personnage originaire de la petite aristocratie locale, mais qui prit une importance considérable à la cour royale en devenant successivement grand chambellan de Louis VII et de Philippe Auguste. Sis sur une berge de la rivière du Loing, il était destiné à en contrôler un gué, jugé stratégique pour le domaine royal, puis un pont. Favorisant un développement urbain autour de la place forte, Gauthier accordera en 1170 une charte de franchise aux nouveaux habitants, alors qu’une paroisse était déjà établie sur les hauteurs de la rive gauche, autour de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, sise aujourd’hui à Saint-Pierre-lès-Nemours (et que l’on peut voir en haut à gauche sur l’estampe ci-dessous). La ville sera entourée d’une enceinte au XIVe siècle.

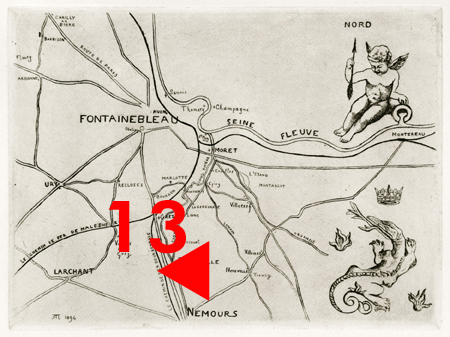

« Nemours » Arthur Heseltine – Eau-forte – 19,2 x 26,3 cm (août 1896)

Album Fontainebleau et ses environs (Cl. G. Robin collection particulière)

La bâtisse céda son rôle de protection et de résidence seigneuriale à un siège de bailliage avec prison (1674-1796). Une société philanthropique y installa ensuite un atelier de filature pour les indigents mais, le château se dégradant et bientôt menacé de démolition, il fut acheté en 1810 par Anne-Antipas Hédelin, maire de Nemours, qui le rétrocéda à la commune l’année suivante, avec un projet d’école pour filles. En fait, l’usage fut divers : séchoir à laine et remise de tonneaux et de matériel forain, salle de danse puis théâtre de 300 places…

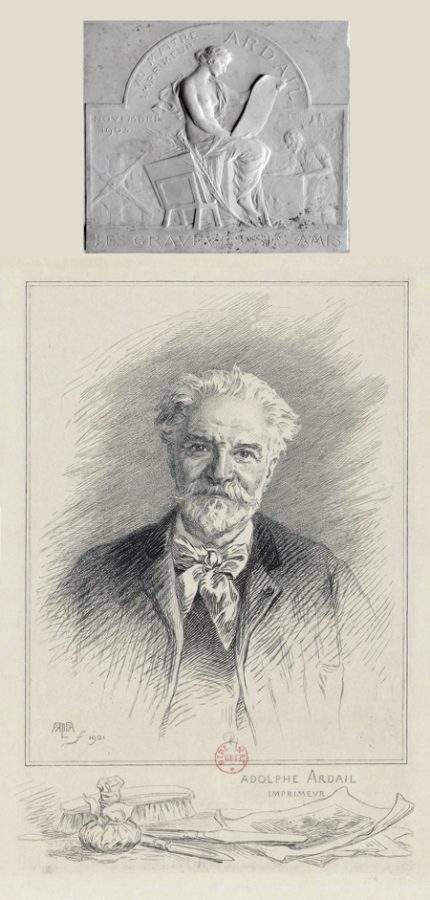

Si le lieu était par ailleurs fort pittoresque, puisqu’il inspira des dessins à Victor Hugo et participa à l’attrait de la ville de Nemours pour le cadre du roman d’Honoré de Balzac, Ursule Mirouët, son avenir semblait bien compromis jusqu’à ce que, au début du XXe siècle, il devienne un musée, sous l’impulsion de personnalités locales qui, pour ce faire, créèrent une association, la Société des Amis du Vieux Château : ainsi le sculpteur Justin-Chrysostome Sanson (1833-1910), nommé président d’honneur, le peintre paysagiste Ernest Marché (1864-1932), conservateur de 1911 à 1932, et le maître-imprimeur en taille-douce Adolphe-Charles Ardail (1835-1911), qui en fut le premier conservateur.

Né à Nemours, Adolphe Ardail entra comme apprenti pressier chez l’imprimeur Chardon où il sympathisera avec un certain Alfred Salmon (1825-1894), pour devenir ensuite « tireur » de cuivre dans la maison Salmon-Porcabeuf (rue Saint-Jacques à Paris), Auguste Porcabeuf (1835-1895) étant lui aussi natif de la ville ; à noter que son fils Alfred lui succèdera à son décès, et deviendra chef de la Chalcographie du Louvre en 1910.

Quant à Ardail, il devint un personnage charismatique, apprécié pour son goût de la belle épreuve et son habileté d’imprimeur : il excellait notamment dans l’art du retroussage, peu pratiqué alors, qui exprime des noirs « moelleux ». Son aura fut grande : « Être imprimé par Ardail, ou ne pas l’être du tout », disaient les artistes à cette époque, ainsi que le rapporte le collectionneur et écrivain d’art Henri Beraldi (1849-1931) dans Les graveurs du XIXe siècle, guide de l’amateur d’estampes modernes (1892). Et nombreux furent les artistes qui lui offrirent des gravures en remerciement. Lors d’un banquet offert par la Société des Aquafortistes français, le 19 mars 1904, un bronze réalisé en 1903 par Louis-Alexandre Bottée (1852-1940) fut remis à Adolphe Ardail pour le remercier de son engagement dans l’art de la gravure. L’œuvre est conservée au Musée d’Orsay, mais le moulage en plâtre se trouve au Château-Musée.

“Au maître imprimeur Ardail, les graveurs ses amis”

plâtre de Louis-Alexandre Botée – 24 x 23 cm (1904)

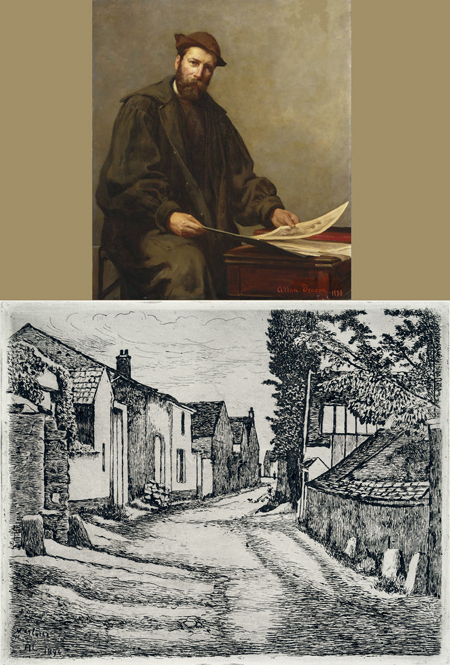

Château-Musée de Nemours et « Adolphe Ardail, imprimeur » Albert Ardail

eau-forte – 17,5 x 12,5 cm (1901) (Cl. Gérard Robin)

Il s’agit de la représentation allégorique d’une muse regardant une épreuve de gravure. On voit, sur la gauche, une presse à taille-douce derrière un support d’estampes et, sur la droite, Adolphe Ardail lui-même, en train de retoucher une planche. Son fils, Albert (1865-1914), fut l’élève de Charles Waltner (1846-1925). Graveur de talent, il travailla surtout dans la gravure d’interprétation ; il est aussi l’auteur de plusieurs estampes originales d’après ses propres dessins. Excellent portraitiste, il fit en hommage à son père ce portrait, alors que ce dernier prenait sa retraite. En remarques, au bas de la gravure, il ajouta les outils de l’imprimeur taille-doucier : brosse, tampon encreur, spatules et papier, symboliques du savoir-faire du maître.

On lui doit notamment une version de “La Muse Erato”, d’après le peintre François Boucher, une eau-forte gravée pour la Gazette des Beaux-Arts et imprimée par Alfred Salmon. Il exposa, de 1886 à 1914, dans le cadre de la Société des Artistes Français, de la Société des Peintres-Graveurs Français ainsi qu’aux Expositions Universelles de 1889 et 1900.

“La Muse Erato” Albert Ardail – eau-forte – 17,1 x 23 cm (1890)

(©The Met)

Une grande exposition leur fut consacrée en 2011 et 2012, sous le titre : Ardail, Père & Fils, graveurs et collectionneurs au XIXe siècle, sous la direction d’Arnaud Valdenaire, et de Julie Jousset, en charge des collections.

Si le Château-Musée renferme une grande collection de plus de 20 000 pièces diverses, il possède de 5 à 6 000 œuvres sur papier, dont un important fond d’estampes (3 000 pièces, allant du XVe au XXe siècle), fruit en partie de dons d’Adolphe Ardail, de son fils Albert et de Loÿs Delteil, célèbre critique d’art et expert parisien. Il fut enrichi par Jean-Bernard Roy, qui en fut conservateur de 1975 à 2006. Ainsi l’achat de quelques 200 œuvres de Célestin Nanteuil (1813-1873), considéré comme un artiste local grâce à ses séjours à Bourron-Marlotte, où il finit sa vie ; l’acquisition d’illustrations pour livres de sciences et des portraits de Simon-Charles Miger (1736-1820), natif de Nemours, des sérigraphies de Jean-Michel Folon (1934-2005), qui vécut longtemps non loin de Nemours, à Burcy.

À noter que la Bibliothèque nationale de France bénéficia également d’un don important d’estampes provenant d’Adolphe Ardail et de sa succession. Le “Catalogue des gravures contemporaines formant la collection Ardail”, établi en 1904 par Georges Riat, sous-bibliothécaire au Département des Estampes, fait état de 1 753 estampes, originales, d’interprétation et d’illustration.

Le Château-Musée, aujourd’hui sous la direction de Jérôme Fourmanoir, accompagné de Julie Jousset, en charge des collections, Marie Alias, pour l’accueil et la médiation et de Clodilde Leducq, chargée des publics et médiatrice culturelle, poursuit l’animation du musée, avec actuellement une belle exposition intitulée “Rêve d’Orient” (novembre 2021 – mars 2022) où l’œuvre peinte est majoritaire, mais laisse place à quelques gravures.

(à suivre)

Gérard Robin