Sans prétendre à être ceux de La Bruyère, les petits caractères imprimés, qui les font vivre typographiquement, composent un ménage avec l’estampe depuis son origine. Ils disent ainsi toute la consanguinité qui perdure entre le livre imprimé et l’estampe. Car, l’une et l’autre s’abreuvent à la même eau : le signe porteur du sens. Que ce signe soit des lettres, idéogrammes ou hiéroglyphes ou soit le graphe incisé d’une image.

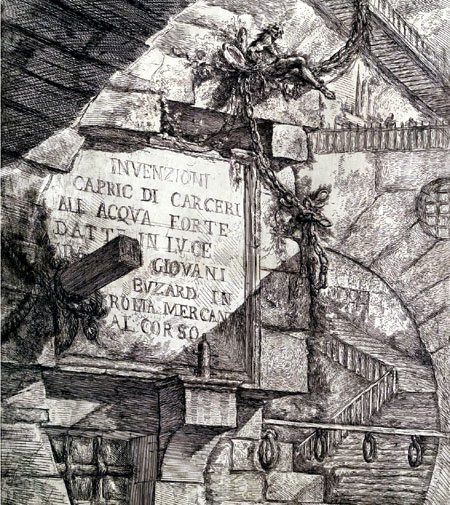

Les caractères de l’écriture alphabétique, pour se cantonner au seul monde occidental, constituent souvent une part plus ou moins significative de l’image portée par l’estampe. Du monogramme d’Albrecht Dürer si semblable, tout anachronisme mis à part, à un tori japonais dans son élégance graphique, aux eaux-fortes de Jacques Callot avec les lettres de leur légende gravées dans la matrice, en capitales romaines ou en cursives calligraphiées, légende dont celle de sa dernière estampe représentant un banquet sous une treille, tracée par ses compagnons, est si émouvante : «La dernière planche gravée par le deffunt Callot, a laquelle l’eau forte n’a esté donnée quapres sa mort.», en passant par l’inscription monumentale annonçant : «INVENZIONI CAPRIC DI CARCERI…» gravée sur une des premières planches de la série «Les prisons» de Giovanni Battista Piranèse.

Les « Prisons » de Piranèse (Cl. BnF)

Ou beaucoup plus proches de nous, les multiples et merveilleuses lettrines xylographiées par les graveurs qui illustrèrent, de 1923 à 1941, la collection populaire «Le livre moderne illustré», éditée par J. Ferenczi et fils, et dont Clément Serveau assurait la direction artistique. Ou bien de nos jours, placés aux confins de l’image, dans la marge inférieure de l’estampe, comme le veut une coutume bien établie parmi les stampassins, et, qui est parfois contestée, les chiffres fractionnaires, arabes ou romains, de la numérotation, les lettres du titre de l’estampe et la signature manuscrite de l’artiste. Ou bien encore, les caractères dans les ex-libris. Et, enfin, dans l’exercice toujours vivace, auquel se confronte une part importante des stampassins contemporains – souvent avec passion – celui du livre d’artiste où chacun d’entre eux s’applique à la maîtrise des caractères typographiques, calligraphiés ou numérisés, suivant leur choix.

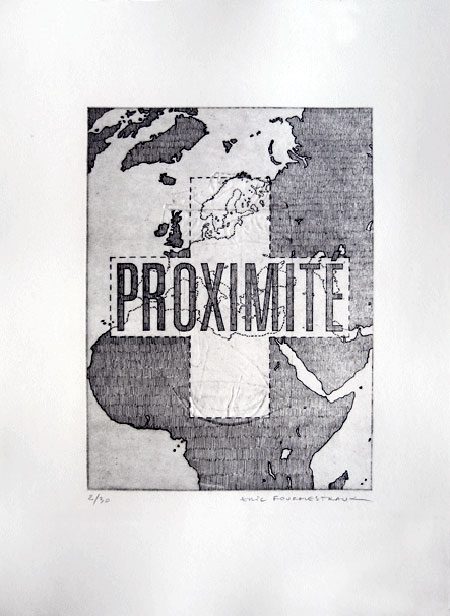

«PH 05 plus» d’Éric Fourmestraux (Cl. Éric Fourmestraux)

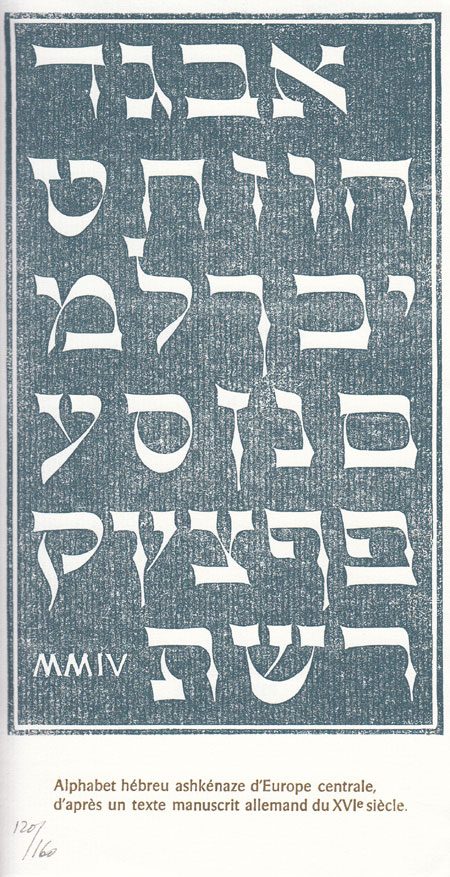

Non, l’estampe d’aujourd’hui n’a pas rompu avec les caractères et en use abondamment. En outre, quelques stampassines et stampassins travaillent les signes typographiques comme la matière même de leurs images. Que ces signes soient simplement transposés et calligraphiés cursivement dans la matrice de l’estampe. Ou bien, qu’ils soient gravés ou embossés d’une manière particulièrement élaborée, comme dans les estampes d’Éric Fourmestraux, par exemple. Ou, autre piste encore, tels quels, avec des caractères laissés à leur seule expressivité graphique, comme le faisait chaque année pour ses vœux José Mendoza y Almeida qui gravait sa carte sur un linoléum et qui l’imprimait en couleur sur un bel Ingres vergé au format 21×11 cm, laissant ainsi à son estampe prouver l’éloquence de son talent stampassin.

Carte de vœux 2004 de José Mendoza y Almeida (Cl. Claude Bureau)

Donner des caractères à l’estampe ne semblerait donc pas, ni moins qu’hier ni plus qu’aujourd’hui, relever du domaine de l’incongru.

Claude Bureau

Nota bene : pour en savoir plus sur José Mendoza y Almeida, plus connu comme graphiste de caractères typographiques que comme graveur, on se rapportera au mémoire de Lucie Jullian DSAA de l’école Estienne, que l’on peut télécharger ici.