Le baren à billes (Cl. Slama Press)

Dans un écho précédent, intitulée L’Art de la gravure aux Tanneries, j’avais évoqué rapidement cette artiste, Tereza Lochmann, qui avait participé aux « Journées du patrimoine » au Centre d’art contemporain des Tanneries, à Amilly, dans le Loiret. C’est une jeune artiste, née en 1990 à Prague, en République tchèque, qui vit à Paris, formée dans de grandes institutions artistiques, et qui a déjà une stature de premier plan dans son art. Elle est une artiste plasticienne qui surfe sur les vagues de l’art contemporain, pour naviguer au plus profond d’elle-même, tout en exprimant un univers où son intériorité créative nomadise en lisière de la normalité culturelle, avec une authenticité qui ne cherche pas à plaire, et qui se plait, plutôt, à heurter les sensibilités, pour donner force à ses messages.

Dans des évocations picturales en quête d’intemporalité, souvent en transgression, là où enfance et adolescence sont en quête de devenir et en perte d’innocence, là aussi où l’être vivant oscille entre humanité et animalité, l’image peut avoir sa propre indépendance, mais aussi se révéler dans la recherche spatiale de l’installation, qui va ajouter son intensité à la perception. Elle est peintre, usant de l’acrylique, du marqueur ou du stylo bille, d’encres litho, de pigments qu’elle va porter sur des supports divers, papiers, toiles,… mais elle utilise aussi la gravure, celle du bois, surtout, et aussi du lino, pour créer des éléments-estampe non dédiés au multiple, mais qui vont générer la création picturale ou s’y inscrire lui donner sens ou l’enrichir…

Au service de l’impression manuelle

La taille d’épargne est idéale pour s‘adapter à toutes les dimensions, car l’impression de son encrage peut ne pas dépendre de celles du plateau ou des rouleaux d’une presse classique. On pense aux œuvres et installations, utilisant la gravure ou des éléments de gravure, de Thomas Kilpper [1966] ou de Anselm Kiefer [1945], artistes plasticiens notoires évoqués par Jean-Marie Marandin, dans sa conférence à la Fondation Taylor, « La gravure après Duchamp”, lors du jubilée de La Gravure Originale.

Pour ce faire, on peut utiliser d’une manière manuelle la cuillère, un frotton (ou le baren japonais ou californien) pour imprimer une planche encrée. Tereza Lochmann utilise pour ses créations, essentiellement de taille d’épargne, un outil qu’elle a découvert en 2016 lors d’un colloque de linogravure organisé dans son pays par le musée municipal de Klatovy-Klenová, un outil plus élaboré que le baren traditionnel, et fabriqué par un artiste tchèque, Miloš Sláma. C’est la Sláma Press, qu’elle utilise depuis systématiquement et dont elle ne peut plus se passer. Cette presse à main, qui peut imprimer des papiers d’épaisseurs différentes (ce que ne fait pas le baren asiatique, dédié aux papiers fins, Japon ou Chine), parfaitement adaptée à la taille d’épargne, serait, au travers de l’une de ses versions, utilisable aussi en taille-douce.

L’impression d’une taille d’épargne (Cl. Tereza Lochmann)

Le principe est de présenter une surface pressante formée de billes d’acier rotatives, ce qui en fait un outil unique et performant pour assurer une pression régulière et forte du papier sur la matrice. Il en existe trois versions. Une petite, de diamètre 75 mm et comportant 50 billes de diamètre 6 mm ; une grande, de diamètre 118 mm, et comportant 60 billes de 10 mm, pour la version taille d’épargne, et, pour la version taille-douce, 150 billes de 6 mm, . La petite pèse 550 g et la grande, selon de modèle, de 1,570 à 1,520 kg, s’y ajoutant la possibilité d’accroitre le poids avec des rondelles d’acier de 600 g. Donc un instrument de pressage à la fois simple et sophistiqué dans sa conception, et propre à répondre à toute demande.

Comment en use Tereza Lochmann

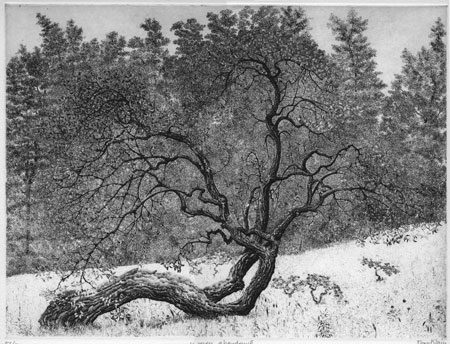

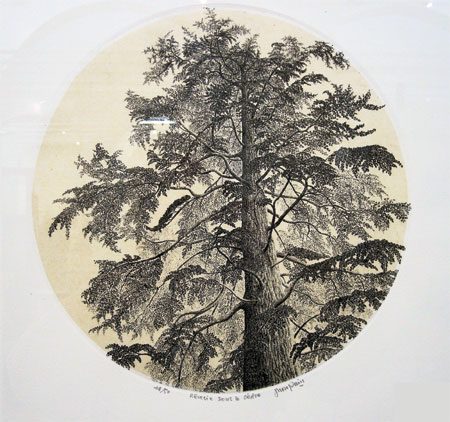

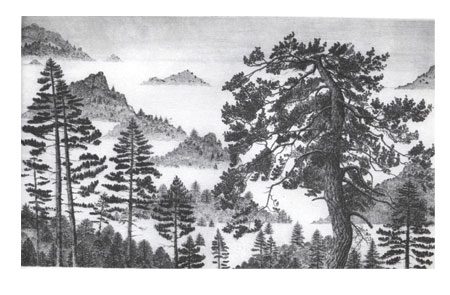

J’avais rendez-vous, la semaine passée, avec elle, pour l’interroger et expérimenter le matériel, mais la spirale épidémique actuelle de la Covid a différé la rencontre. Je l’ai donc questionnée pour vous, téléphoniquement, et nous en avons longuement parlé. Voilà son avis éclairé, qui est lié à une utilisation de l’instrument, permanente pour ses travaux. Après le colloque, elle-même avait rencontré Miloš Sláma, qui est avant tout un artiste, pour apprécier son travail estampier (taille d’épargne et taille-douce) avec ses presses à main. Elle avait été convaincue par ce qu’elle avait vu de ses éditions, des images réalistes noir & blanc et en couleurs. Elle utilise désormais les trois versions de l’instrument.

« Dans mon atelier, je ne possède pas de presse traditionnelle, – c’est un choix – car j’ai besoin de place pour mes créations, qui peuvent être de dimensions très diverses, la plupart impossibles à imprimer avec un plateau et des rouleaux de taille précise.

Un autre avantage, dans ma pratique, est de pouvoir choisir sur la matrice les éléments à imprimer ou ne pas imprimer, à les moduler éventuellement dans leur rendu, ce que l’on ne peut faire avec une presse traditionnelle, sinon au travers de l’encrage de la surface avant impression. Je rappelle que je travaille essentiellement en taille d’épargne.

Autre intérêt, en fonction du format, celui de pouvoir imprimer soit sur une table, soit sur le sol. Et puis, tous les supports me sont permis : du papier fin (recouvert alors d’une feuille plus rigide) à des papiers épais (je vais quant à moi jusqu’à du 200/250 g) ; j’imprime aussi sur d’autres supports, pour répondre par exemple à des besoins d’exposition à l’extérieur : tissus, bâche plastique,… Pour l’anecdote, lors d’une présentation à des étudiants d’une école de prépa à Lyon, j’ai fait une impression sur un mur, à partir d’une matrice en lino ! Un exemple qui montre que l’on peut, avec une matrice souple, type gomme, imprimer quelque chose sur une surface verticale.

Et quant aux encres, j’utilise souvent des encres lithographiques, mais rien ne me semble exclu, tout dépend du support. »

Tereza Lochmann au travail (Cl. Anthony Micaleff)

Au travers de ces propos, on mesure la polyvalence de cet instrument. À l’inquiétude que je formulais quant à la régularité de pression, entre la planéité régulière d’une presse à main type frotton et la surface de cette presse à billes, Tereza Lochmann expliqua :

« Tout instrument peut demander un petit apprentissage au début, mais il est ici rapide. Car, de par son ergonomie – la presse a été dessinée et testée avec un designer spécialisé – la prise en main est confortable ; et du fait de son poids, la pression manuelle à fournir est faible. Donc l’attention ne repose alors que sur le mouvement à donner à la presse et à son parcours sur la matrice. C’est pour moi un véritable plaisir ce travail… »

Elle ajouta :

« Je suis aussi une artiste nomade. Je me déplace souvent, pour des expositions personnelles, des manifestations de groupes, des séances scolaires éducatives ou des résidences… Et je ne pars jamais seule, car invariablement accompagnée, – dans un sac -, de mes presses. Ce qui me permet de faire des démonstrations partout, si on me le demande, et de partager mon expérience de la Sláma Press, qui est curieusement connue dans divers pays étrangers, mais peu en France ».

Et de conclure en évoquant l’instant où matrice encrée et papier sont en amour, – pour reprendre un terme d’imprimeur -, ce contact intime qui échappe au regard et où l’encre déposée sur la matrice se mêle aux fibres du papier. J’imagine que c’est là un acte où l’artiste est pleinement maître d’œuvre d’une naissance, sa main tenant le bel outil, jusqu’à en éprouver une sensualité particulière. Propre à établir un lien supplémentaire avec l’estampe qu’il fait naître. Une expérience ineffable à vivre. Avis aux amateurs !

Et si vous désirez acquérir la presse, demandez à Tereza Lochmann (tereza.lochmann@gmail.com), elle vous la fera tester : – dès le confinement terminé -, en priorité dans son atelier à Pantin, ou chez vous à Paris et proche banlieue ; sinon, en province, à l’occasion de l’un de ses déplacements artistiques, ou encore, me précisa-t-elle, pour un groupe d’artistes ou une association qui organiserait pour cela une réunion de ses membres.

Gérard Robin

P. S. : pour en savoir plus vous pouvez consulter le site https://www.slamapress.com/fr/home