Millet, une personnalité marquante (suite)

C’est dans la peinture que Millet s’exprima le mieux, laissant surtout à d’autres le soin de traduire ses tableaux en estampes, mais il en grava lui-même quelques-unes. Dans ses propres gravures, il décrit les divers travaux paysans, à la ferme (“Cardeuse”, “Fileuse”, “Couseuse”, “Tricoteuse”, “Baratteuse”, “Paysan rentrant du fumier”…) ou aux champs (“Bêcheurs”, “Semeur”…) et dans les prés, s’attardant sur une “Bergère gardant son troupeau”, évoquant aussi la “Cueillette des haricots”, la “Récolte du sarrasin”, “Le Départ pour le travail”, “La Veillée” après le labeur… L’heure importante du paysan est celle du départ pour la journée de travail. Ici, on se lève à l’aube, et l’on rentrera tard, au jour finissant.

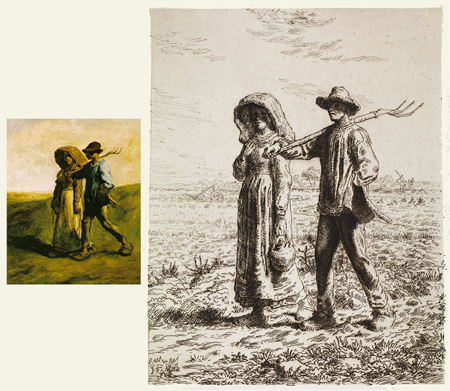

“Le Départ pour le travail” – eau-forte (1863) de Jean-François Millet

© The Trustees of the British Museum

Voici une eau-forte datant de 1863, imprimée avec de l’encre brune, inspirée et gravée d’après son huile sur toile intitulée “Le Départ pour le travail”, créé entre 1850 et 1851. Le tableau serait aujourd’hui dans une collection privée en Écosse, à Glasgow. Cette eau-forte avait été commandée par un groupe de collectionneurs – la Société des Dix –, au travers d’une souscription dont la condition est que la matrice soit leur copropriété et que les premiers tirages leur soient réservés. L’anecdote est que l’un des sociétaires, le critique d’art Philippe Burty (1830-1890), exigea, au reçu des dix épreuves, la destruction de la matrice, au motif que la rareté des tirages garantissait leur valeur. Ce que refusa Millet, avec le soutien des autres sociétaires, favorables à un tirage et une diffusion plus grands. La question se reposera plus tard pour une autre estampe commandée par Burty pour l’illustration par divers graveurs d’un livre d’artiste. Cette fois, Millet finira par céder : « J’ai donné mon consentement pour la destruction de la planche malgré mon désir de la garder… Entre nous, je trouve cette destruction de planche tout ce qu’il y a de plus brutal et de plus barbare. Je ne suis pas assez fort en combinaison commerciale pour comprendre à quoi cela aboutit, mais je sais bien que si Rembrandt et Ostade avaient fait chacun une de ces planches-là, elles seraient anéanties. » (d’après Jean-François Millet, l’œuvre gravé, – blog Orion en aéroplane – Johanna Daniel, alias Joh Peccadille).

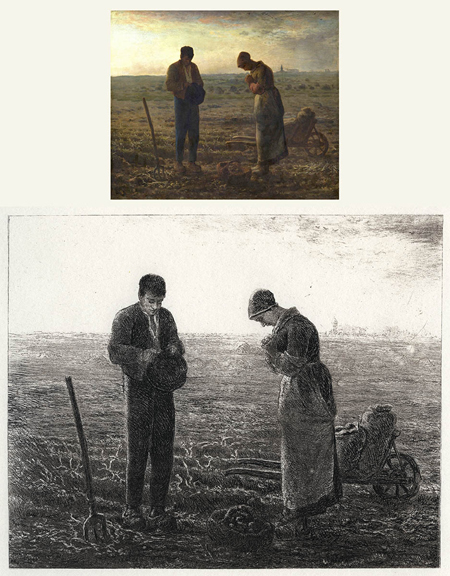

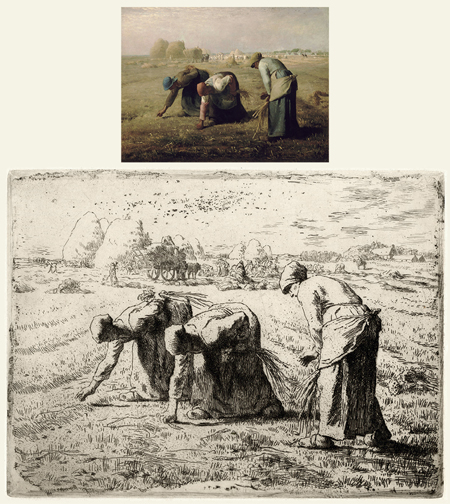

On sait que, en 1880, la préconisation par Burty de la numérotation des épreuves s’imposa, nécessitant pour la planche, sinon de la détruire, de la rendre inutilisable après édition par un marquage significatif. Voici une autre gravure de Jean-François Millet, imprimée par Auguste Delâtre (1822-1907), représentant l’une de ses toiles les plus célèbres : “Les Glaneuses”, exposée lors du Salon de 1857.

“Les Glaneuses” de Jean-François Millet, Eau-forte (ca 1855/1856)

© The Trustees of the British Museum

C’est une représentation d’une apparente sérénité, très sobre dans sa composition qui, transposée en peinture, donnera une œuvre magistrale, dont on aurait pu attendre un succès immédiat. Cette œuvre fut en effet assez mal accueillie par la critique parisienne car jugée subversive. C’était sous le Second Empire et les esprits étaient plutôt conservateurs !

On y voit des femmes penchées sur la terre, scrutant le sol et ramassant des épis de blé oubliés pour améliorer la subsistance de leur famille, alors qu’en arrière-plan se devinent les meules imposantes de la moisson du fermier. En vérité le facteur primordial de la critique vint surtout de la taille de la toile : 83,5 cm x 110 cm. Le tableau eût été petit, sa présence serait passée inaperçue ! Mais là, il rivalisait avec les grandes représentations académiques alors en vogue dans les salons ! Le critique Paul de Saint-Victor ne fut pas particulièrement tendre avec Millet. Voici ce qu’il écrivit, rapporté par Alfred Sensier dans La vie et l’œuvre de Jean-François Millet (1881, source Gallica-BnF, page 179) : « Ses trois glaneuses ont des prétentions gigantesques : elles posent comme les trois Parques du paupérisme. Ce sont des épouvantails de haillons plantés dans un champ, et, comme les épouvantails, elles n’ont pas de visage : une coiffe de bure leur en tient lieu. M. Millet paraît croire que l’indigence de l’exécution convient aux peintures de la pauvreté : sa laideur est sans accent, sa grossièreté sans relief. Une teinte de cendre enveloppe les figures et le paysage ; le ciel est du même ton que le jupon des glaneuses ; il a l’aspect d’une grande loque tendue.

Ces pauvresses ne me touchent pas ; elles ont trop d’orgueil, elles trahissent trop visiblement la prétention de descendre des sibylles de Michel-Ange et de porter plus superbement leurs guenilles que les moissonneuses du Poussin ne portent leurs draperies. Sous prétexte qu’elles sont des symboles, elles se dispensent de couleur et de modelé. Ce n’est pas ainsi que je comprends les représentations de la misère, “chose sacrée”, dit le poète latin, — sacrée et naïve. L’art doit la peindre sans emphase, avec émotion et simplicité. Il me déplaît de voir Ruth et Noémi arpenter, comme les planches d’un théâtre, le champ de Booz. »

Alfred Sensier rapportera la réaction légitime d’Edmond About, dans Nos artistes au Salon de 1857 (page 103) : « Le tableau vous attire de loin par un air de grandeur et de sérénité. Je dirais presque qu’il s’annonce comme une peinture religieuse.

[…] Au fond de la toile, les moissonneurs bien nourris entassent les gerbes opulentes et la richesse du propriétaire. Sur le premier plan, trois glaneuses ramassent un à un les épis oubliés. Je ne crois pas cependant que M. Millet ait spéculé sur le contraste et voulu frapper les esprits par une antithèse déclamatoire. Il n’a pas suspendu aux épaules de ses paysannes ces haillons pathétiques que les Troyennes d’Euripide étalaient aux yeux des Achéens ; il ne leur a prêté ni les grimaces pitoyables de la pauvreté larmoyante ni les gestes menaçants de la misère envieuse : les trois femmes ne font appel ni à la charité ni à la haine : elles s’en vont, courbées sur les chaumes, et elles glanent leur pain miette à miette, comme elles grappilleront leur vin à l’automne, comme elles ramasseront leur bois en hiver, avec cette résignation active qui est la vertu des paysans. Elles ne sont ni fières ni honteuses ; si elles ont eu des malheurs, elles ne s’en vantent point ; si vous passiez près d’elles, elles ne se cacheraient pas la face ; elles empochent naturellement l’aumône du hasard qui leur est garantie par la loi. »

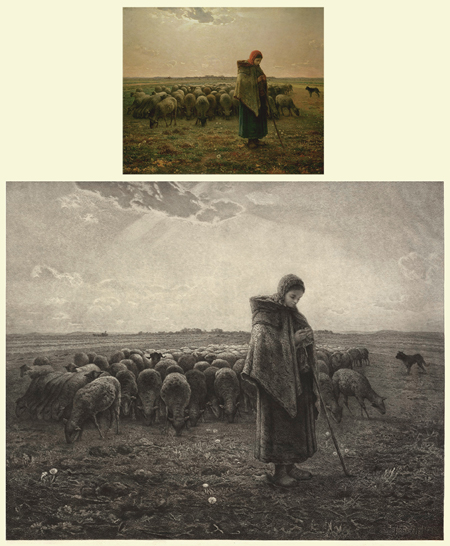

Les toiles de Millet qui suivirent ne seront plus sujet à polémique, telle “L’Angélus”, que nous avons vu dans l’article précédent, ou comme cette autre œuvre, vibrante de sérénité : “Bergère avec son troupeau”, une huile sur toile réalisée à la maturité de son art.

“La petite bergère”, d’après Jean-François Millet,

Eau-forte (1885) par Benjamin Damman

© The Trustees of the British Museum

Présentée au Salon de 1864, elle reçut un accueil chaleureux, jugée “tableau exquis” par les uns et “chef-d’œuvre” par les autres. Elle reçut une médaille, et l’État désira l’acquérir. Mais, commandée en 1863 par le marchand d’art Paul Tesse, elle n’entra dans les collections nationales que 45 ans plus tard, en 1909, grâce au legs d’Alfred Chauchard, qui avait acquis l’œuvre entre-temps.

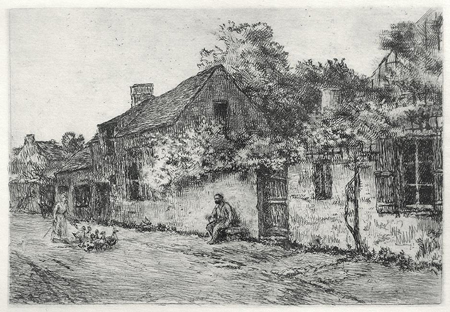

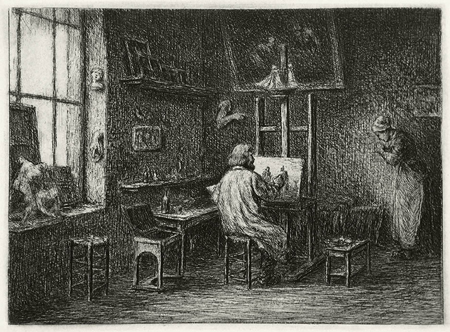

Si vous passez par Barbizon, riche de nombreuses habitations d’artistes de cette époque, aujourd’hui privées, la maison-atelier de Jean-François Millet est à visiter. Hiam Farhat, sa gérante, précise qu’elle « n’a d’autre ambition que celle qui fait son charme : ouvrir au public l’endroit où a vécu et travaillé l’un des peintres français les plus illustres. Le peintre de l’Angélus y a vécu vingt-six années de sa vie (1849-1875). La plupart de ses chefs-d’œuvre ont été peints dans ce lieu. » Et de poursuivre : « Maison de mémoire et musée privé depuis 1923, l’authenticité du lieu est préservée. Cet endroit, qui a pratiquement conservé son apparence extérieure du XIXe siècle, conserve de nombreux objets du maître, quelques-uns de ses dessins et de ses gravures. Millet grava peu ; mais certaines œuvres gravées, par leur monumentalité, témoignent incontestablement du génie de l’artiste, par les puissants effets de clair-obscur, et cette simple grandeur que l’on retrouve dans son œuvre peint ». [Catalogue d’exposition : Impressions 2016 – L’esprit de Barbizon – Espace culturel Marc Jacquet – Barbizon]

Sans oublier, bien sûr, d’une part l’atelier de Théodore Rousseau, un lieu d’expositions temporaires évoquant soit la vie de l’artiste, soit celle d’artistes le plus souvent du XIXe siècle, en adéquation avec l’esprit de l’école de Barbizon ; et d’autre part cette auberge fameuse qui, au cœur du village, accueillit nombre de peintres : celle des Ganne, un couple déjà éclairé par l’art et ses acteurs. Le lieu, devenu depuis 1995 un musée, aujourd’hui départemental, restitue l’ambiance de l’époque, montre le décor évoquant la présence des artistes et offre à la visite une collection de peintures, dessins et estampes.

Le village en lui-même mérite qu’on s’y attarde, pour y découvrir ses diverses galeries, et se restaurer ou consommer dans ses sympathiques restaurants ou cafés. Bien sûr, dès que la fin des mesures anti-covid le permettra ! Signalons aussi que non loin de Barbizon, à Chailly-en-Bière, se trouve l’Auberge du Cheval Blanc, installée dans le bâtiment d’un ancien relais de poste aux chevaux dirigé par la famille de maîtres de poste Deslion, étape pour les voyageurs qui prenaient la grande route de Paris à Lyon. Devenue auberge sous la houlette de la famille Paillard, nombre d’artistes paysagistes y séjournèrent. Témoignage de cette présence, des peintures murales réalisées par les résidents ornent, en particulier, la salle du restaurant. En 1984, le lieu fut classé à l’inventaire des Monuments Historiques.

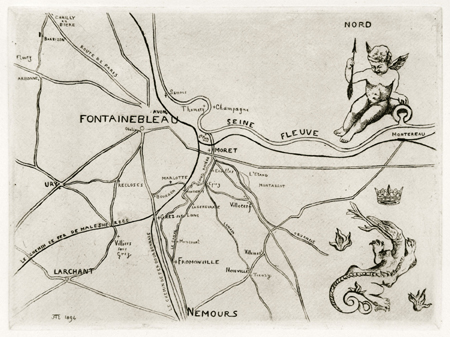

Cette halte barbizonnaise faite, nous continuerons la balade en prenant le chemin de la forêt de Bièvre, dite aujourd’hui de Fontainebleau.

(à suivre)

Gérard Robin