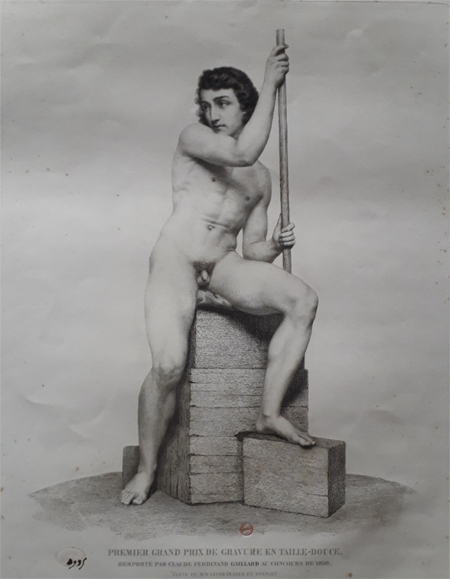

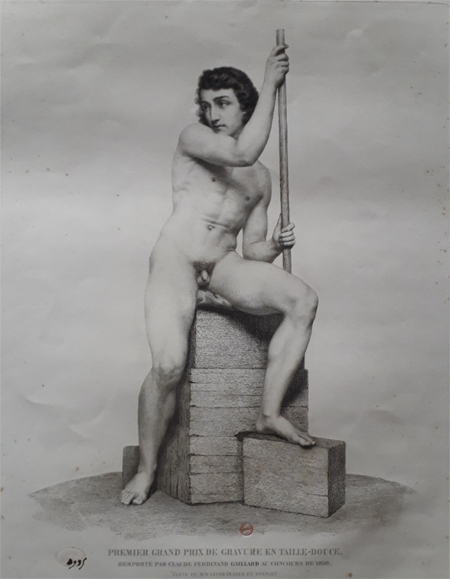

F. Gaillard, « Académie masculine », un de ses premiers succès (BnF, Est.)

Du 1er juillet au 5 novembre 2023

Exposition au Musée des Beaux-Arts

Place Philibert-de-Chalon 39000 Lons-le-Saunier

Tél. : 03 84 47 64 30

musees@lonslesaunier.fr

Peu de gens aujourd’hui, que ce soit parmi les amateurs d’estampes ou les graveurs, connaissent le nom de Ferdinand Gaillard (1834-1887), qui est pourtant un de nos plus extraordinaires burinistes, au toucher de cuivre exceptionnel. C’est avant tout un graveur d’interprétation, art disparu mais souvent admirable. Gaillard s’est beaucoup servi de la photographie comme base de travail, mais son burin l’a toujours rendue plus belle (ou moins moche, selon les points de vue).

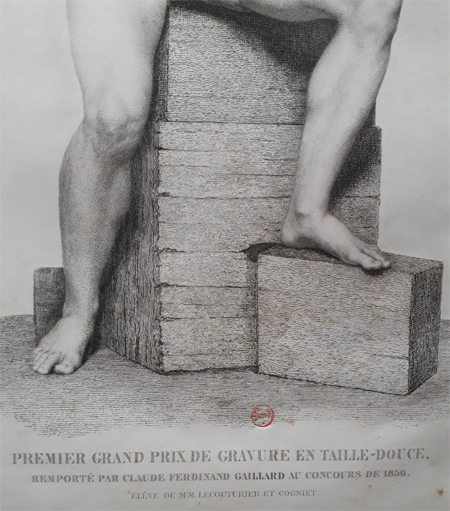

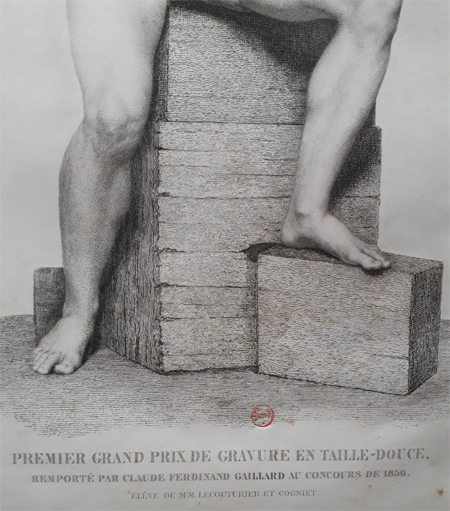

Académie masculine », F. Gaillard, détail (BnF, Est.)

Académie masculine », F. Gaillard, détail (BnF, Est.)

Vers le début du mois de juillet, alors que j’étais déjà en vacances loin de Paris, j’ai reçu de la part de Dominique Sosolic, grand buriniste d’aujourd’hui1, à propos de l’exposition Gaillard à Lons-le-Saunier, qu’il a pu voir en voisin, une lettre enthousiaste (écrite à la plume, s’il vous plaît) dont je livre ici quelques extraits : « Cette exposition est exceptionnelle. Nous avons ici 32 gravures parfaitement restaurées, elles nous éclairent sur la technique prodigieuse de ce graveur très réputé en son temps.[…] La scénographie est exemplaire, digne de ce qui se fait de mieux pour les expositions de prestige… à Paris : verres anti-reflet, agrandissements de détails imprimés sur les cimaises.[…] Le catalogue édité pour l’occasion est sans doute, à présent, la référence incontournable pour cet artiste (réalisé dans les règles de l’art !)2. […] L’exposition est enrichie par une importante partie pédagogique, extrêmement bien faite, autour de la gravure (différentes techniques) jusqu’à la litho et la photographie qui commençaient à s’imposer du vivant de Gaillard.[…] J’ai été sidéré de découvrir tout cela, je n’ai pas le souvenir d’avoir vu une exposition consacrée à la gravure d’une telle exigence. Je crains que ça n’attire pas les foules malheureusement… »

Un peu plus tard, je recevais de mon fils Quentin, de passage à Lons-le-Saunier où il devait prodiguer un enseignement sur les arts de l’estampe, le commentaire (électronique) suivant :

« – En bas, c’est les Boucher, en haut : deux Breughel (le jeune), cinq Courbet et l’exposition temporaire. Bonne visite monsieur !

C’est pour l’exposition temporaire que je suis venu, présentant un ensemble de trente-deux gravures au burin de Ferdinand Gaillard. La plupart sont des dons de l’artiste au musée, formant un ensemble complété par quelques estampes léguées par la famille après son décès. L’exposition présente à mes yeux, peu experts en la matière, trois points intéressants.

Il y a, tout d’abord, le travail de taille en lui-même. « Comme graveur, il ne croit pas à sa taille ; il prend autant de peine pour dissimuler son outil que d’autres à en faire parade », dira la critique. On peut effectivement remercier le musée de Lons d’avoir imprimé sur de grands panneaux des détails de certaines estampes, tant, effectivement, le burin semble « souffler » sur la plaque, en évitant les tailles trop visibles. L’ensemble des gravures présentées est donc assez impressionnant.

Le deuxième point que met l’exposition en exergue, à l’insu de son plein gré dirons-nous, c’est la confrontation de ce métier avec les techniques nouvelles qui l’entourent. Sujet qu’on jugera d’actualité. En effet, l’époque veut que le graveur, en tout cas dans les cadres très académiques que sont ceux du prix de Rome et de la Société française de gravure, soit « capable d’exécuter des gravures d’interprétation des œuvres des grands maîtres, afin d’en assurer une plus grande diffusion ». Or, la gravure au burin se voit cernée par la lithographie apparue vers 1798, la photographie inventée vers 1830, , sans parler de l’eau-forte qui demande une taille plus simple mais qui présente les même « lenteurs » d’impression. Que l’artiste copie de grands classiques de la peinture, c’est le principe même du prix de Rome. (Un beau livre sur la gravure en Bretagne au XIXe siècle parle de « traducteurs » à propos de ces graveurs vulgarisateurs.) Pour celui qui comme moi ne connaissait pas cet artiste, on sera d’ailleurs surpris de le savoir appartenir au XIXe siècle, alors que l’affiche de l’exposition présente une de ses copies d’un classique de la Renaissance, « le Condottiere » (Antonello de Messine, 1475). Mais Ferdinand, de façon plus surprenante, grave aussi des portraits à partir de photos. Je connais aujourd’hui des graveuses, des graveurs, qui utilisent la photo comme source d’inspiration ou de documentation. Mais personne qui aurait l’idée de « traduire » une photo en gravure, à l’identique. Et il sera jugé par ses pairs sur cette grande capacité à « restituer l’original », même si l’original n’est pas une figure posant face à lui ou un tableau de Léonard de Vinci, mais une photo.

F. Gaillard, Portrait d’un ecclésiastique, s. d. (BnF, Est.)

Troisième point souligné par les textes accompagnant l’exposition, c’est justement que la gravure au burin est soutenue et encouragée par des instances nationales et académiques : le Prix de Rome en taille-douce est créé en 1803, justement pour faire face à l’apparition de ces nouvelles techniques sans doute jugées moins artistiques ou simplement plus « paresseuses » dans leur façon de se révéler. Il y a là sans doute une source de courage où les artistes graveurs d’aujourd’hui pourront puiser des forces pour l’avenir.

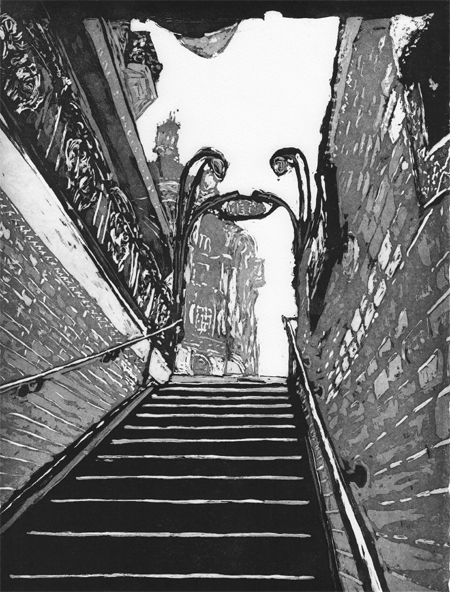

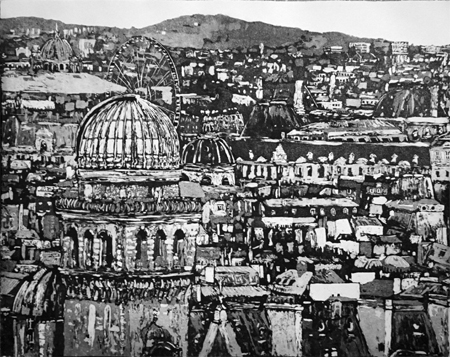

L’exposition se voit complétée par un espace dédié au travail de Dominique Sosolic, buriniste d’aujourd’hui. Un peu à la façon du travail des éditions Gallix, un reportage télévisuel présente l’artiste en son atelier, au travail avec ses outils. Une autre vidéo présente le cabinet de chalcographie du Louvre [« Treize mille cuivres », par Augustin Viatte], où l’on peut assister au tirage d’une estampe [« Agrippine », de Mellan] par François Baudequin.

Un catalogue de l’exposition est disponible sur place ou par correspondance : « Ferdinand Gaillard, le souffle du burin », 111p. 19 € ISBN : 9782918028116 »

Maxime Préaud

1 – Je me permets de renvoyer l’amateur à mon article, « L’atelier de Dominique Sosolic à Dole ou Le burin philosophe », Nouvelles de l’estampe, n° 256 (Automne 2016), p. 38-47. Sosolic a eu tout un tas de prix mérités.

2 – Je n’ai pas encore vu ce catalogue, mais je ne doute pas de ses qualités, surtout si j’en juge par l’excellent dossier de presse consultable en ligne, voir : https://www.lonslesaunier.fr › Le musée.

Cependant les curieux n’oublieront pas de consulter, également en ligne (Gallica), l’extraordinaire éloge de Gaillard rédigé au moment même du décès de l’artiste (1887) par Henri Beraldi dans son monumental ouvrage, Les graveurs du XIXe siècle : guide de l’amateur d’estampes modernes, en 13 vol. (voir le t. 6, p. 178-216) ; il décrit 84 estampes de Gaillard. En ligne encore, on pourra lire Caroline de Beaulieu, Ferdinand Gaillard, maître graveur (1834-1887), Paris, 1888. On consultera aussi l’Inventaire du fonds français après 1800 (t. 8, 1954, p. 313-319), rédigé pour le Cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale par Jean Adhémar et Jacques Lethève ; il comprend 81 numéros, parmi lesquels de nombreuses épreuves d’état, le tout venant directement de l’artiste. C’est un œuvre aujourd’hui consultable au département des estampes de la BnF.

Académie masculine », F. Gaillard, détail (BnF, Est.)

Académie masculine », F. Gaillard, détail (BnF, Est.)