À propos de :

« Le serviteur inspiré / Portrait de l’artiste en travailleur de l’ombre »

Emmanuel Pernoud

Dijon, les Presses du réel, 2020, 160 p., ill.

ISBN : 978-2-37896-150-3

J’aimerais recommander à mes amis graveurs et amateurs d’estampes anciennes ou modernes la lecture du dernier ouvrage de mon camarade Emmanuel Pernoud, Le serviteur inspiré / Portrait de l’artiste en travailleur de l’ombre, (Dijon, les Presses du réel, 2020, 160 p., ill.). Il n’emporte pas toujours l’adhésion, mais il alimente la réflexion sur notre art, ce qui ne peut être mauvais en soi.

L’intention de l’auteur, aujourd’hui professeur de l’art contemporain à l’université, jadis conservateur au Département des estampes de la Bibliothèque nationale de France, où il était en charge de l’estampe contemporaine, est d’interroger la relation entre un artiste prétendument créateur (un peintre, par exemple) et son éventuel interprète en gravure, qui ne serait pas un créateur et peut-être même pas un artiste ; on pourrait aller jusqu’à le considérer comme un serviteur, un larbin. Le terme de collaborateur, aujourd’hui il est vrai quelque peu déshonoré par la politique, est semble-t-il trop beau pour lui être appliqué.

L’espace temporel parcouru n’est pas absolument contemporain, délimité d’un côté par les estampes d’interprétation produites par Jacques Villon dans les années 1920 et de l’autre par le décès récent (18 juillet 2020) de Cécile Reims, deux des figures choisies par l’auteur pour illustrer son propos, avec celle d’Edward Hopper.

De manière quelque peu provocatrice (à son habitude), Emmanuel Pernoud invoque les personnages de serviteurs célèbres du cinéma, de Charles Laughton dans L’Extravagant M.r Ruggles de Leo McCarey (1935) à Dirk Bogarde dans The Servant de Joseph Losey (1963), en passant par Sacha Guitry dans son Désiré (1937) et James Mason dans L’Affaire Cicéron de Mankiewicz (1952). Tous ces personnages – et l’on remonte même à Scapin, il s’agit en fait d’un lieu commun du théâtre – jouent un rôle ambigu, à la fois d’obéissance au maître et d’emprise sur ce maître. Ainsi leur présence dans l’ouvrage, qui surprend d’abord et agace un peu vu le sujet traité – encore qu’il ne soit pas méprisable d’être un domestique –, trouve-t-elle une certaine justification : le graveur interprète serait un serviteur consentant qui s’approprie et domine le sujet qui lui a été imposé. Et l’on n’oublie pas que Scapin comme Ruggles sont indispensables car rien vraiment ne peut se faire sans eux.

Le livre entraîne nécessairement une discussion sur le terme de « reproduction » par lequel est presque toujours décrite l’estampe qui rend compte d’un dessin, d’une peinture ou d’une sculpture créée par autrui – on n’oubliera pas toutefois que le graveur est aussi son propre interprète. Le problème n’est pas nouveau, qui témoigne du laxisme de la langue française, spécialement, dirais-je, en matière d’estampe. Certes l’on a, depuis Focillon, comme le rappelle Emmanuel Pernoud, utilisé les termes d’interprétation, de traduction ou de translation (apparemment pas de truchement). Et tout a été déjà dit ou presque sur ce sujet par Véronique Meyer dans son beau travail sur Gilles Rousselet (L’œuvre gravé de Gilles Rousselet, graveur parisien du XVIIe siècle, Paris, Commission des travaux historiques de la Ville de Paris, 2004, in-folio). Mais le mot de reproduction revient sans cesse, polluant la réflexion sur l’estampe classique. Reproduction dans ce cas ne signifie pas nouvelle production à l’identique comme le préfixe « re- » le laisserait supposer, mais production nouvelle et différente car par d’autres moyens d’un objet fabriqué dans un médium différent, sans parler des dimensions. La seule consolation est qu’on utilise le même terme absurde pour parler des illustrations fournies pour les livres dits d’art par la photographie et ses dérivés photomécaniques.

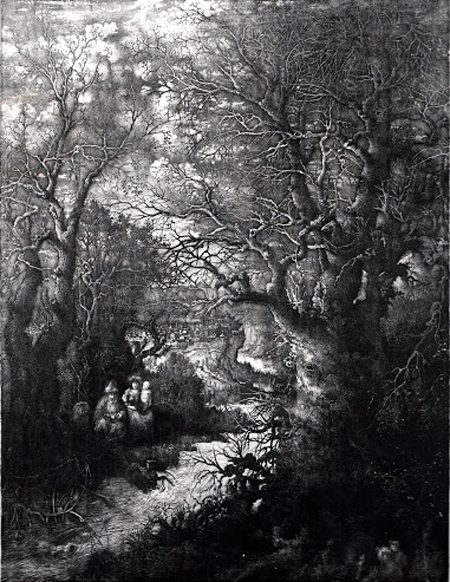

Comment résoudre graphiquement les problèmes dont on n’est pas l’énonciateur ? C’est la difficulté et la beauté de la gravure d’interprétation, qui a certainement fait beaucoup plus pour le développement du vocabulaire graphique que la plupart des estampes dites « originales » issues de la pointe des peintres. Dire de l’interprète qu’il n’est qu’un exécutant revient à nier tout ce qu’au cours des temps l’interprétation a apporté à l’art de l’estampe. Mais il est vrai que l’immense majorité de ces interprètes étaient des burinistes, espèce presque totalement disparue aujourd’hui.

Il y a des bizarreries dans le livre d’Emmanuel Pernoud. Par exemple, il présente comme extraordinaire le fait que Jacques Villon fasse à la fois des « reproductions » d’œuvres d’autrui et des gravures « originales ». C’est sembler ignorer que la plupart des grands graveurs du passé, comme Claude Mellan, Robert Nanteuil, Jean Lepautre ou Sébastien Leclerc (pour ne citer que des artistes du XVIIe français qui me sont chers), pratiquaient les deux arts avec le même talent, une manière enrichissant l’autre continument.

Un chapitre important est consacré à Cécile Reims. On sait que cette artiste, outre son incontestable talent de stampassine, a suscité l’intérêt en se révoltant contre l’anonymat auquel voulaient la contraindre Hans Bellmer et les éditeurs de ce dernier. J’ai d’ailleurs toujours eu du mal à comprendre (mais j’avoue ne pas avoir osé lui demander d’explication) comment une femme comme elle, petite et apparemment fragile mais très costaud dans le fond, sa vie en témoigne, avait pu accepter la domination de Bellmer et interpréter ses compositions à mes yeux un peu répugnantes. Cependant, mon goût personnel mis à part, et admis une fois pour toutes qu’il faut bien vivre, comment comprendre que l’interprétation par Cécile des œuvres de Bellmer ait dû rester cachée « pour des raisons commerciales évidentes », alors que dans les siècles passés l’interprète n’était jamais caché, le peintre et ses graveurs tirant tous profit des publications entreprises en commun. Les plus grands artistes se sont livrés à cet exercice et ne l’ont pas regretté, qu’il s’agisse de Raphaël et de Marc Antoine Raimondi, de Rubens et de Lucas Vorsterman (même si ce dernier a réclamé avec insistance un peu plus de respect de la pat du peintre), de Vouet et de ses gendres, de Charles Le Brun et de Gilles Rousselet ou Girard Audran, pour ne prendre que quelques exemples et sans parler des peintres britanniques qui au XVIIIe ont diffusé des dizaines de portraits gravés en manière noire. Au contraire, ceux qui n’ont pas été interprétés de leur temps ont mis des siècles à sortir de l’ombre, comme Georges de La Tour ou les frères Le Nain. Tout cela, qui ne fait que démontrer l’ignorance de l’histoire de l’estampe par Bellmer et ses éditeurs, et d’ailleurs, Cécile Reims n’étant une exception qu’en tant que révoltée, par la plupart des éditeurs d’estampes de naguère qui faisaient travailler d’habiles anonymes à l’œuvre de quelques vedettes, tout cela ne serait pas très grave si cela ne rejaillissait pas sur l’éventuel acheteur d’aujourd’hui.

Ce dernier est généralement atteint de la manie actuelle de l’originalité, du scoop, du tirage limité (on reconnaît facilement ce rebelle, il porte le même blue-jean original que son voisin). Une estampe est-elle plus belle tirée à dix exemplaires qu’à cent, voire plus ? Non, elle est seulement plus chère. Au XVIIe siècle on passait des marchés déterminant des tirages à trois mille exemplaires pour des burins et à deux mille pour des eaux-fortes, le tout bien fait naturellement. Et tout le monde y trouvait son compte : les peintres dont l’œuvre était recherché faisaient travailler les graveurs dont le talent d’interprète était recherché pour le plaisir d’amateurs qui avaient pour un prix raisonnable dans leurs cartons les belles idées d’un maître.

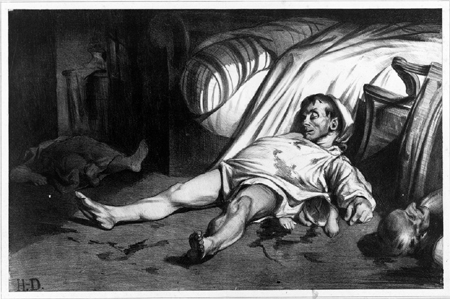

Une autre bizarrerie du livre d’Emmanuel Pernoud apparaît à l’occasion du chapitre sur Edward Hopper. Ce merveilleux artiste a d’abord gagné sa vie comme illustrateur de journaux, autrement dit un esclave « condamné à reproduire l’œuvre des autres, à reconstituer des anecdotes, à prostituer ses aptitudes artistiques aux objectifs d’une entreprise commerciale ». Illustrer un texte d’autrui serait un travail servile puisque l’inspiration n’en serait pas personnelle ! Et l’auteur d’évoquer Courteline. J’ai tout de même un peu de mal à voir Chauveau, Leclerc, Cochin et Gustave Doré comme des ronds-de-cuir.

Ces propos d’un vieux réactionnaire quelque peu rétif à ce qu’on appelle en ce moment l’art contemporain ne sont pas destinés à vous éloigner de la lecture de l’ouvrage d’Emmanuel Pernoud, au contraire. Ils sont juste là pour vous exciter à une discussion sur la place des faiseurs d’estampes (comme disent les Anglais, beaucoup plus rigoureux que nous en matière de vocabulaire) dans le monde actuel de l’art.

J’aimerais aussi vous inciter à parcourir un ouvrage plus ancien reprenant les miniatures de Jacques Bailly, Devises pour les tapisseries du Roi, manuscrit de la Bibliothèque nationale édité par Marianne Grivel (Paris, Herscher, 1988), avec une superbe préface du regretté Marc Fumaroli, lequel était fort amateur d’estampes. Cette préface commence ainsi : « On va découvrir, en feuilletant ce livre, des images fabuleuses. Cependant, il faut l’avouer, aussi fidèles que puissent l’être des photographies, […] ces belles reproductions ne sont que l’écho des miniatures que Jacques Bailly peignit pour le roi Louis XIV, et les modernes héritières des gravures de Sébastien Leclerc, qui les reproduisirent et les multiplièrent pour le public français et européen en 1671. Ce rappel est cruel, mais moins qu’il n’y paraît d’abord. Il serait désastreux, pour les artistes comme pour notre sentiment de la beauté, que nous perdions la mémoire de la distance infranchissable qui sépare les photographies, même parfaites techniquement, du chef-d’œuvre unique dont elles sont le reflet multiplié, et dont elles servent la compréhension et le culte ». Et plus loin : « Pas plus que les planches de Sébastien Leclerc […] ne seront des reproductions mécaniques des miniatures de Jacques Bailly, celles-ci n’ont été des imitations serviles des dessins de Le Brun. A chaque étape du ricochet, l’idée originelle, réinterprétée selon son génie et selon sa technique par chaque artiste, s’est incarnée dans une œuvre différente et qui vaut par elle-même ».

Amen.

Maxime Préaud