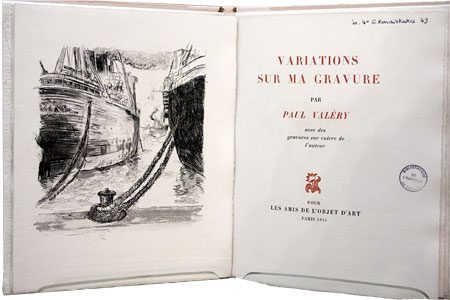

Première de couverture (Cl. Jean-Marie Marandin)

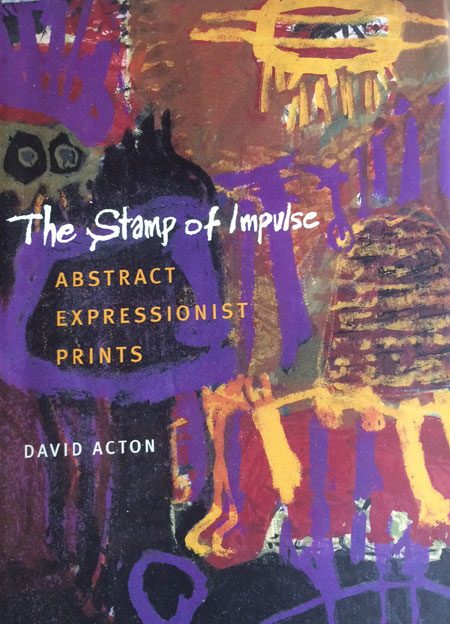

J’ai été amené à m’intéresser à la place de la gravure dans l’art contemporain pour préparer une conférence dans le cadre du jubilé de « La gravure originale », organisé par Christian Massonnet en octobre 2020 à la Fondation Taylor (disponible à l’écoute avec ce lien). À cette occasion, j’ai constaté le peu de place que prend en France la gravure dans l’art contemporain et, en particulier, dans les institutions qui montrent ce type d’art, comparativement à celle qu’elle occupe en dehors de nos frontières. J’entends par art contemporain non pas l’art qui se fabrique à l’heure actuelle (et où la gravure occupe toujours une place), mais un genre artistique particulier. Relèvent de l’art contemporain, au sens retenu dans ce billet, les œuvres qui s’affranchissent des canons des Beaux-Arts pour explorer plastiquement diverses problématiques philosophiques, sociales, politiques ou existentielles. Il y a de multiples facteurs qui ont conduit à l’effacement de la gravure dans l’art contemporain en France, en particulier des facteurs relevant du marché de l’art. Mais je crois pouvoir en isoler un, plus substantiel, à la lecture du catalogue « The Stamp of Impulse. Abstract Expressionist Prints », édité par David Acton (2001) et à l’écoute de la conférence L’estampe contemporaine en 1970 présentée par Michel Melot dans le cadre du même jubilé (disponible à l’écoute au même lien que ci-dessus).

« The Stamp of Impulse. Abstract Expressionist Prints » (L’empreinte de l’impulsion. Les estampes de l’expressionnisme abstrait) est un catalogue d’exposition présentant 100 estampes signées par 100 artistes que l’on range sous l’étiquette « Expressionnistes abstraits » travaillant dans le New-York de la seconde moitié du XX° siècle et à San Francisco et ses alentours (Bay Area). Une chose frappe à la lecture des notices extrêmement bien documentées qui accompagnent chaque estampe. Les techniques d’estampe font partie intégrante du processus de création des artistes expressionnistes quand ils les utilisent : elles sont utilisées dans la phase intime de recherche, ou comme terrain d’expérimentations, ou enfin comme un medium parmi d’autres, au même titre que la peinture, le collage, la sculpture et, à la fin du siècle, la sérigraphie. Je me focalise dans ce billet sur la seule gravure. En effet, la sérigraphie a un statut complètement différent de par son utilisation comme moyen d’expression dans les mouvements sociaux (en particulier, en 1968 en France) et dans le Pop Art ; je connais moins le statut de la lithographie qui mérite une étude à part. J’illustre la place de la gravure au cœur de trois moments cruciaux du processus d’imagement en prenant trois exemples.

Jackson Pollock a pratiqué la lithographie, puis la sérigraphie et enfin la gravure alors qu’il développait sa pratique du dripping dans les années 1944-45. Pollock a utilisé la taille douce comme il a utilisé le dessin, pour sortir de son état dépressif et trouver de nouvelles idées. Il n’a jamais envisagé de rendre publiques ses expérimentations gravées ; elles appartiennent à la phase la plus intime de son parcours créatif, celle qui précède la conception de toute image.

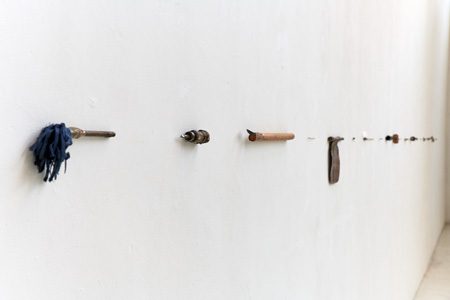

Adolph Gottlieb a gravé tout au long de sa carrière. Il se servait de l’eau-forte et de l’aquatinte pour élaborer le vocabulaire de pictogrammes qui lui est propre. Il travaillait seul dans son atelier. « Il utilisait la gravure comme un moyen pour travailler ses images. Il avait l’habitude d’esquisser une idée sur une plaque, d’imprimer une ou deux épreuves, puis de retravailler la plaque pour retravailler l’image » (traduction J.-M. Marandin). La gravure appartient à la phase de mise au point de l’image.

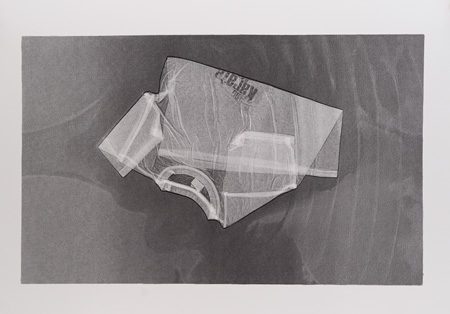

Louise Bourgeois travaillait ses gravures comme elle travaillait ses dessins, peintures ou sculptures. « Elle avançait pas à pas au travers des difficultés techniques et des couches de significations qui changeaient continuellement. Elle trouvait une image en la créant et en exploitant les propriétés physiques des outils et des matériaux qu’elle utilisait pour la créer » (traduction J.-M. Marandin). Bourgeois utilise la gravure comme un medium parmi d’autres.

Tout autre est la situation de la gravure décrite par Michel Melot qui se focalise sur l’année 1970 en France principalement. On peut la résumer par une formule : « la gravure est un art moyen pour la classe moyenne ». La gravure en France, à la fin du XX° siècle, n’apparaît pas comme un outil investi dans la conception et la réalisation d’une œuvre, mais davantage comme un outil de diffusion de cette œuvre. Elle conserve ainsi un statut proche de celui qu’elle a historiquement acquis comme gravure d’interprétation : faire connaître, répercuter ce que le dessin ou la peinture permettaient d’inventer ou de réaliser. Elle n’est pas un outil au service de la réflexion ou de la pratique plastique des artistes. Elle n’est pas au cœur du processus de création, mais à l’interface avec le marché.

On peut admettre qu’il n’y a pas de rupture majeure entre l’art contemporain (au sens retenu dans ce billet) et les courants artistiques qui ont animé la seconde moitié du XX° siècle. En effet, l’art contemporain apparaît davantage comme une radicalisation des choix du siècle précédent que comme l’émergence de programmes artistiques nouveaux. On peut dès lors avancer l’hypothèse suivante : la gravure prend une place importante dans l’art contemporain dans les pays où elle a acquis le statut de moyen de découverte ou de medium à part entière pour fabriquer une œuvre. C’est le cas aux États-Unis (USA) comme le montre son usage par les artistes expressionnistes abstraits et leurs contemporains. C’est aussi le cas en Europe, en particulier en Angleterre, Allemagne et Suisse. Par contre, elle joue un rôle plus effacé dans les pays où elle a conservé son statut de moyen de diffusion : c’est ce qui peut expliquer sa discrétion dans l’art contemporain produit en France et dans les institutions qui l’exposent et le légitiment.

Jean-Marie Marandin