Le Four Pontet (Cl. Gérard Robin)

Le Four Pontet

5, Quai de la Sèvre 79460 Magné

24 mai au 5 Juin 2024

Nous sommes en Nouvelle Aquitaine, près de Niort dans le Marais poitevin, à Magné. Dans un lieu dit « Four Pontet », une ancienne poterie transformée en espace culturel, animé par l’« Association des amis du Four Pontet ». Là où l’esprit d’un ancien, Jean-Claude Daroux (1942-2023), que j’avais rencontré en juin 2013, vibre sans doute toujours. Il parlait souvent de gravure, bien sûr dans son atelier mais aussi au travers d’une biennale internationale de l’estampe gravée, qu’il créa ici même et qui a rayonné sous sa houlette dans toute la région, et dont on espère qu’elle se poursuivra. Dans un hommage fait lors de son décès, il fut dit du lieu que « Le Four Pontet devint […] un creuset où graveurs confirmés mais aussi graveurs en devenir présentèrent dans sa diversité au public cet art assez méconnu dans une approche exemplaire de ce que devrait être l’Art, un joyau pour tous. » Et de conclure : « Cette vocation est dorénavant l’ADN du Four Pontet. »

Aujourd’hui, pour fêter la Fête de l’estampe 2024, un autre événement, cette fois insolite, se déroule dans ce riche lieu, vivifié par l’intervention de trois mousquetaires (ils sont bien sûr quatre, tous « toqués » de gravure), des bretteurs qui ont troqué leur rapière pour d’autres armes plus aptes à s’attaquer, cette fois, à la matière, qu’elle soit métal, pierre, ou gélatine… Il y a là : Dominique Bréard, graveur et sculpteur sur pierre ; Michèle Joffrion, praticienne de la manière noire au berceau sur cuivre ; Daniel Leruste-Marhorel, passionné de photographie ancienne, en particulier d’héliogravure et de mordançage ; et Rémy Joffrion alias Rem, buriniste de cœur et fin connaisseur de la taille-douce sur métal. Une rencontre inattendue sous la bannière de l’estampe. Le thème partagé est symbolisé par le mot « gravure », celui-ci échappant ici à la définition traditionnelle, mais s’imposant dans la démarche de chacun.

Nous voici donc dans l’espace du « Four Pontet », devenu depuis 1998 galerie d’art. Laquelle nous accueille avec des murs-cimaises en pierres apparentes, avoisinant un superbe four en briques à deux niveaux et, dominant un beau carrelage de terre cuite vernissée, d’épaisses solives brunes qui séparent de l’étage supérieur. Un lieu qui a déjà une âme, façonné par son passé d’artisanat et un présent déjà florissant de belles expositions où se succèdent peinture, sculpture, gravure, photographie et autres curiosités locales. Ce 24 mai 2024 est soir de vernissage, pour découvrir une « gravure » dans tous ses états. Et le public est là, nombreux, pour s’immerger dans l’imprévu d’un ensemble très divers dans leurs principes d’œuvres d’art, graphiques ou plastiques, que seul réunit dans leurs différences le titre de l’exposition, émanant de « toqués » de gravure…

D’abord la plus primitive dans son histoire mais toujours actuelle, celle de la pierre naturelle que l’outil sait mettre en forme et polir, sculpter et graver, mais où l’artiste niortais, Dominique Bréard, en toute simplicité, a fit sienne cette interrogation : « La poésie circule dans l’air familier de nos vies, alors pourquoi ne pas graver sa trace dans la matière ?… ». Une empreinte d’écriture choisie, porteuse de sens, qui est en symbiose avec la forme minérale qui lui est destinée, et qui la porte avec éclat. Des créations que l’artiste se plaît ensuite, semble-t-il, à soumettre à l’épreuve du temps et de l’érosion. Une gravure destinée, donc, à se transmettre au cours des âges, porteuse de signes « qui orientent et nous rappellent le sens poétique de la vie. » Une philosophie créatrice, qui ne peut que toucher le regard et l’esprit du spectateur. De la belle ouvrage !

Salle du rez-de-chaussée (Cl. Gérard Robin)

À la blancheur de la pierre succède, en cimaises le noir velouté d’une manière de gravure sans équivalent, où la lumière va naître pour créer la teinte. C’est le domaine du « mezzo-tinto » et de Michèle Joffrion, dont la maîtrise du procédé est extrême : celle du berceau, créateur de l’obscurité primaire qui sera génératrice de vie, et celle des grattoirs et brunissoirs, qui feront jaillir et moduleront la clarté ; chaque instrument est un choix délibéré qui donne accès au rendu désiré. Il n’y a pas de surprise, en son esprit, dans le rendu graphique final. Tout est voulu, en cohérence avec son imaginaire créatif, avec les visions, fruits d’intenses réflexions, qu’elle veut transcrire. Un travail d’accouchement que l’on sait chaque fois difficile, mais qui fait naître des estampes qui, naturellement, ne peuvent que faire vibrer la corde sensible du spectateur, quelles que soient ses affinités de goût. Et le portraitiste Ludwig von Siegen (1609-1680), inventeur du procédé, ne renierait pas, à n’en pas douter, l’excellence de l’expression non figurative des estampes de Michèle.

Après le noir & blanc, la couleur. Daniel Leruste-Marhorel, quant à lui, m’a conduit à reprendre ma bible sur la « Chimie photographique », écrite par l’ingénieur chimiste Pierre Glafkidès, et qui accompagna mes études à l’École Louis Lumière, dite « Vaugirard », à Paris. On y parle notamment de mordançage, cette technique visant à établir à l’aide d’un mordant un pont chimique entre une gélatine argentique (ou autre matière) et un colorant. Ce qui permettait des « virages » d’épreuves photographiques « noir et blanc », dans le but de leur donner une couleur dominante.

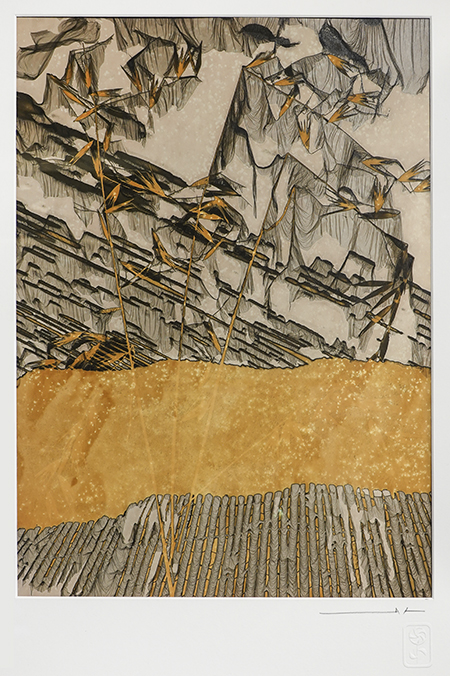

“Les Chevaux du Vent” – Daniel Leruste-Marhorel gravure photographique – 33 x 46 cm (1998) (Cl. Maïté Robin)

Le procédé fit l’objet de recherches picturales de la part de photographes comme Jean-Pierre Sudre (1921-1997) ou encore Denis Brihat (1928), lauréat du prix Niepce 1957. Ce qui donna naissance à une manière innovante de création ou de métamorphose picturale originale, sans lien avec une quelconque prise de vue. Daniel s’en est approprié le savoir-faire, l’appelant « gravure photographique ». Sans entrer dans des détails fastidieux, disons que le principe consiste à utiliser une photographie argentique noir et blanc sur papier, développée selon le procédé classique, que l’on plonge dans une solution de mordançage, dite « eau céleste » (du fait de sa coloration bleue). Une action qui fragilise l’adhérence de la gélatine, plus ou moins selon la force du bain, jusqu’à former des poches. Avec la pointe d’un pinceau et sous un mince filet d’eau, ces poches crèveront. Il sera alors possible de déplacer les divers éléments sur le papier pour créer ou composer une image nouvelle au gré de son imagination. Une mise en couleur peut se faire en la plongeant dans un révélateur puis en l’exposant à l’air, initiateur d’une oxydation de l’image. La coloration peut être générale, ou partielle en protégeant les parties non concernées avec un vernis. Selon la concentration des bains ou leur formule, le virage peut aller du jaune clair au rouge intense. Chaque œuvre est unique.

Une action propice à l’exaltation de l’imaginaire, pour qui en a la maîtrise, et le présent résultat, à la vue des épreuves en cimaises, est superbe, passant du figuratif au non-figuratif, ou mixant les deux, offrant une liberté d’expression infinie… Les œuvres sont, qui plus est, accompagnées de textes poétiques qui enrichissent la vision, interpellant Ovide, Théophile Gautier, Edmond Rostand, Raymond Queneau,… et l’ami Claude Matillon, illustrateur textuel de nombre d’œuvres.

Dernier mousquetaire, Rémy Joffrion, alias Rem, le d’Artagnan du burin, mais graveur protéiforme qui connaît bien tous les arcanes de la taille du métal, et qui s’est illustré, avec son ami François Defaye, dans l’aventure dite « au fil de la taille-douce », montrant une grande connaissance des manières, de l’affûtage et de l’usage des outils, de l’emploi des encres et des papiers, des réglages de la presse. D’ailleurs, lui et Michèle feront des séances de démonstration d’impressions à la presse de plaques aux techniques différentes, argumentées de leur connaissance de celles-ci et complétées par une vitrine présentant aux visiteurs l’outillage classique du graveur.

Quant à Rem l’artiste, il présente en cimaises de belles gravures, où la poésie peut rencontrer l’humour, et où voisine aussi un couple d’estampes didactiques, avec un burin sur cuivre, « Harmoniques » (planche et tirage), et une eau-forte sur zinc, « Écho d’Harmoniques » (planche et gaufrage). Le talent est là, au travers de nombreux burins (mais pas que…), dans des gravures porteuses de singularité dans leur expression.

De gauche à droite : Dominique Bréard, Rem, Daniel Leruste-Marhorel,

Michèle Joffrion (Cl. Maïté Robin)

À signaler l’installation collégiale présentée ci-dessus, composée de la manière noire de Michèle : « Rêverie », agrandie photographiquement et traitée chimiquement par Daniel, pour un transfert de la gélatine porteuse de l’image sur une pierre découpée et gravée de quelques vers d’Arthur Rimbaud par Dominique, avec au centre la planche originelle aciérée par Rémy. La marque fusionnelle du quatuor dans la conception de leur orchestration graphique !

Merci à ces « quatre toqués de la gravure », artistes de passion, pour leur présence active et particulièrement conviviale, en cette douzième Fête de l’estampe. Ils excellent aujourd’hui dans des procédés issus des temps passés, voire actualisés, participant en cela à la grande vitalité de l’estampe contemporaine. S’y ajoute la présence virtuelle évoquée lors du vernissage par Michèle et Rémy, d’un certain professeur de gravure et artiste niortais qui les initia à cet art de la taille-douce, François Verdier, grande personnalité locale, dont c’est bientôt le dixième anniversaire de la disparition. Et bravo aux « Amis du Four Pontet » pour l’organisation de tels événements, dans un écrin culturel au demeurant exceptionnel. À quand la prochaine biennale d’estampes !… 2025 ?

Gérard Robin