« Degas en noir et Blanc »

BnF siteRichelieu

galerie Mansart – galerie Pigott

jusqu’au 3 septembre 2023

C’est une exposition d’envergure que la BnF nous invite à découvrir pendant tout l’été. L’ensemble des techniques utilisées par Degas au cours de sa carrière sont représentées ici : dessins à la mine de plomb, au crayon, au fusain, estampes (gravures, lithographies et monotypes), photographies, mais aussi une peinture et une sculpture. Deux monotypes inédits, récemment acquis par la BnF, sont révélés au public de même qu’une sélection de carnets de dessins rarement présentés. Des prêts prestigieux d’institutions françaises et étrangères complètent cet ensemble.

Si vous êtes à la recherche de sensations très proustiennes, cette exposition est faite pour vous. Certes, ce n’est pas un petit pan de mur jaune* qui vous fera vibrer puisque les commissaires ont choisi de réunir des œuvres presque exclusivement en noir et blanc. Pourtant, la sensation qui vous envahit devant le détail d’une œuvre d’exception et vous force à réévaluer les choix esthétiques d’une vie est bien au rendez-vous.

Vous êtes très vite happé par les estampes, des pièces exceptionnelles qui se suffisent à elles-mêmes et qui mériteraient le déplacement pour chacune d’elle en dehors de toute mise en lumière particulière. L’intimité du lieu incite d’abord à se plonger dans le moindre détail : une femme vue de trois quarts, dont le visage presque ingrat laisse apparaître, dans un cadrage inhabituel une ligne de cou, la naissance d’une épaule, d’une sensualité, d’une féminité et d’une douceur en décalage avec son visage à la limite de la caricature, que Degas maîtrise aussi très bien. Un peu plus loin vous êtes arrêté par le cou et le crâne d’un homme, de dos, la chevelure clairsemée gravée avec une extrême finesse, un luxe de précision que permet la pointe sèche. Vous voyez presque la sueur coller ses cheveux et le parfum d’eau de Cologne n’est pas loin. L’homme parle à une jeune femme délicieuse au milieu d’autres hommes, scène de soirée parisienne classique chez Degas. Tout semble très vite dessiné, sauf ce cou grassouillet, l’œil finit ici, et s’y noie, comme si le sujet de l’œuvre était finalement juste là. Il y a évidemment un contenu sociologique chez Degas, observateur sans fard ni jugement d’une bourgeoisie qui trompe son ennui en soirées festives et en joyeuse compagnie, mais la maîtrise et la créativité de son art gravé sont telles qu’on finit par oublier l’intérêt du propos pour se plonger dans la richesse de son processus technique et de ses choix.

La qualité de l’accrochage vous permet de voir l’étendue des capacités de Degas graveur. Il peut passer d’une finesse absolue de hachures légères à la pointe sèche dans les visages ou le détail d’un corps, à la force des taches d’encre librement étalées sur la matrice dans ses monotypes. Il maîtrise les gris subtils qu’il fait monter dans les aquatintes et eaux-fortes où l’obscurité s’installe par étape, pour libérer quelques éclats de lumière nocturne.

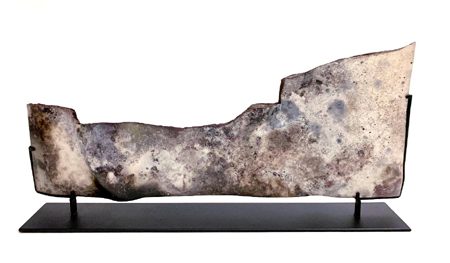

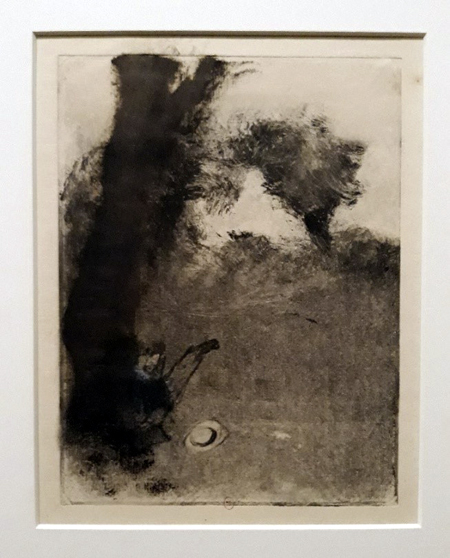

« Au pied d’un arbre » (vers 1877-1880),

monotype à l’encre noire avec léger rehaut de pastel bleu

(acquisition récente de la BnF)

La première partie de l’exposition montre les influences de Degas graveur, ses emprunts à Rembrandt et aux maîtres anciens dans sa jeunesse, lorsqu’il obtint l’autorisation de copier leurs œuvres au musée du Louvre et au cabinet des Estampes de la Bibliothèque impériale. La construction de ses procédés techniques nous est dévoilée de manière très lisible, avec un accrochage chronologique et un choix de pièces par séries qui nous fait entrer dans ses processus d’apprentissage, de compréhension et de réflexion.

Degas va intégrer ces différentes techniques pour finalement les dépasser, les combiner, les réinventer sans cesse, et les mettre au service d’une créativité technique juste et précise, rapide, laissant la « cuisine d’atelier » orchestrer l’ensemble jusqu’à pratiquer un art de la synthèse au service de l’émotion, en un premier temps, mais aussi et surtout de l’invention. Dans plusieurs séries d’œuvres, il ouvre délibérément les portes de territoires inexplorés. Grâce à une recherche en marge de ses amis impressionnistes il trouve ce qui allait servir à d’autres pour poser les fondements de l’art moderne. Il y a déjà du Matisse dans quelques monotypes, des contours épais et plats, un glissement vers le motif. Le monotype, qu’aimait particulièrement Degas, permet une recherche très ouverte entre les techniques de gravure et la peinture : nous voyons ici des allers et retours constant du trait de graveur à la tache et au geste du peintre. Nous pouvons imaginer des plaques plus ou moins dessinées qui se couvrent petit à petit de taches, frottées, puis regrattées, le geste se fait plus rapide, jusqu’à l’épuisement des plaques, tirage après tirage. D’un état à l’autre, l’œuvre se réinvente jusqu’à atteindre un presque-noir qui convient à ses sujets de nuits parisiennes où, au-delà de la lumière artificielle des soirées, tout finit par se confondre dans ces strates d’encres où circule la part d’ombre d’un monde dont il se fait le témoin.

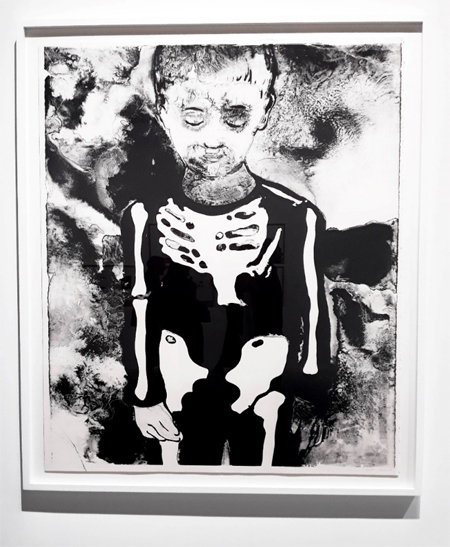

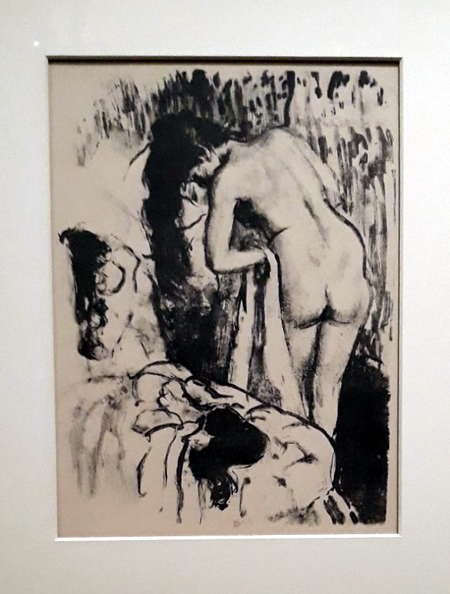

« Femme nue debout à sa toilette » (1891-1892),

lithographie de report d’un monotype, 1er état – BnF

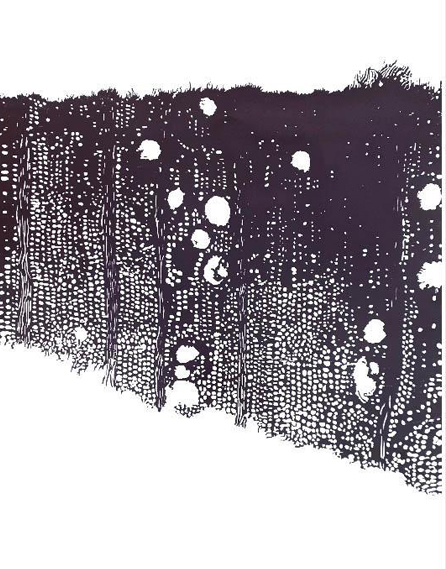

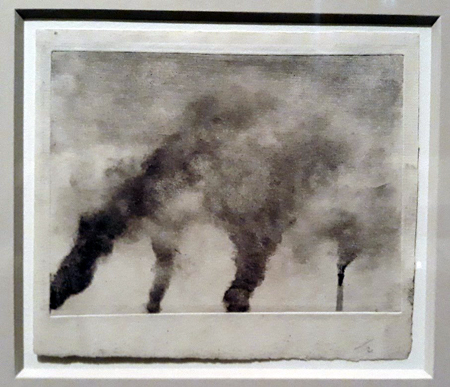

Ses cadrages, enfin, sont d’une modernité surprenante. La photographie, qu’il pratiquait aussi beaucoup en 1895 dans son cercle d’amis, dialogue ici avec les impressions, ces procédés se répondent et se nourrissent. Les fumées d’usines (1877-1879) n’ont rien à envier aux œuvres contemporaines tant leur cadrage semble neuf. Ce monotype est un bijou de justesse réaliste obtenue par des procédés et une manière de penser qui en font un chef-d’œuvre de l’art abstrait. Certes, le sujet est parfaitement lisible, mais l’approche est d’un minimalisme radical : quelques taches subtiles de gris fondues les unes dans les autres et une minuscule tache noire. Degas fait circuler le regard dans un mouvement ascendant/descendant coupé net par un cadrage serré, avant de finir par le fixer sur le haut d’une cheminée d’usine faite d’une tache noire qui se fond en un point dans le gris des fumées. De quoi laisser pensif lorsque l’on sait que plus tard, une guerre sans merci entre figuratifs et abstraits aura lieu à force de théorisation excessive.

« Fumées d’usines » (vers 1877-1879), monotype à l’encre noire,

New-York, the Metropolitan Museum of Art

Une fois le plaisir passé dans la contemplation de chaque œuvre, le travail des commissaires agit : le choix des pièces et le dialogue instauré entre elles nous donnent quelques pistes pour comprendre comment Degas a construit son processus créatif et à quel moment il dépasse la maîtrise technique pour tenter d’innover dans une synthèse et une liberté de choix qui le mènent vers des territoires inexplorés jusqu’alors. Ici, on voit que Degas ne se cherchait pas un style. Cet ensemble d’œuvres donne plutôt l’impression que ce qui l’intéressait vraiment, c’était de révéler avec justesse ses impressions sur l’époque en allant au bout de ce que les procédés techniques pouvaient lui fournir comme outils pour construire un vocabulaire en perpétuelle évolution.

Cette très belle exposition vous fera vivre une expérience jubilatoire et sensible. Elle s’adresse autant aux professionnels qu’aux amateurs qui trouveront ici une façon de comprendre, au-delà du dessin, toute les possibilités que permettent les procédés d’impression et de reproduction pour nourrir une recherche personnelle. Le choix du noir et blanc radicalise la démarche, permettant de s’attacher à l’essentiel en s’autorisant toutes les libertés. En comparaison de ce large choix d’œuvres sur papier, l’unique peinture à l’huile sur toile de Degas présentée ici semble encombrée de choses superflues. Cela peut vous donner une idée de la qualité de ces œuvres qui, si elles sont les traces d’une recherche permanente, n’en demeurent pas moins de réels petits chefs d’œuvre. Picasso, collectionneur des monotypes de Degas, ne s’y était pas trompé. Cette exposition nous permet de mieux comprendre l’évolution d’une passion qui fit affirmer à Degas: « Si j’avais à refaire ma vie, je ne ferais que du noir et blanc. »

Christel Valentin

* En référence à l’œuvre de Johannes Vermeer, Vue de Delft, dont Marcel Proust projette la réflexion sur les autres arts, à l’instar de l’écrivain Bergotte dans le volume 5 de « À la recherche du temps perdu ». Celui-ci, à la vue « d’un petit pan de mur jaune », juste avant de mourir sur la banquette en face du tableau s’écrie: « C’est ainsi que j’aurais dû écrire, disait-il. Mes derniers livres sont trop secs, il aurait fallu passer plusieurs couches de couleur, rendre ma phrase en elle-même précieuse, comme ce petit pan de mur jaune. »