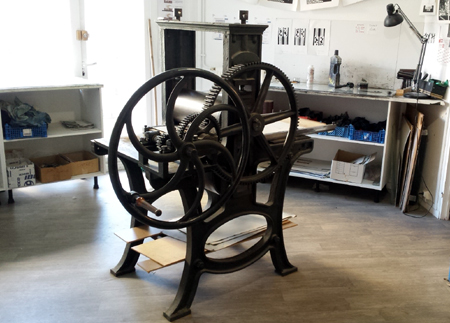

Une vue du Salon dans la rotonde (Cl. Claude Bureau)

« Émergence »

Onzième Salon des arts

Rotonde du Sel (Sèvres espace loisirs)

47 Grand Rue 92310 Sèvres

du 21 au 30 janvier 2022

Avec la valse de variants moins sévères les expositions peuvent cahin-caha reprendre leurs cours. Parmi celles-ci, les Salons perpétuent une tradition établie depuis le XVII° siècle avec le Salon de peinture et de sculpture qui se déroulait dans le salon carré du Louvre, puis par le Salon des artistes français et leurs divers variants, Salon des refusés, Salon des indépendants, Salon de la nationale des beaux-arts, Salon d’automne, Salon d’hiver, Salon de mai, Salon réalités nouvelles, Salon comparaisons, etc. Maintenant, il n’est guère de ville, disposant d’un lieu d’exposition adéquat, qui sous son égide ne patronne pas le sien. La notoriété de l’un sert la notoriété de l’autre. Les uns sont plus courus que d’autres et bénéficient plus ou moins de la manne publique. Ces Salons se placent dans le calendrier à dates récurrentes et accumulent au fil du temps leur énième édition, nonobstant les guerres ou les pandémies. Tous ont le bienfait de permettre aux artistes, sélectionnés le plus souvent par l’organisateur, de pouvoir exposer directement leurs travaux avec ou sans bourse déliée. Alors qu’elles poursuivent la même fonction, quelques fondateurs ou organisateurs de ces expositions refusent le vocable Salon et les nomment autrement en biennale ou triennale accompagnée de leur lieu éponyme.

« Le Salon de 1787 au Louvre »

estampe de Pierre-Antoine Martini (Cl. Gallica BnF)

Par nature hétéroclites, ces expositions, qui rassemblent en un même lieu et en un temps limité des œuvres de genres et de techniques artistiques diverses, essayent par des scénographies appropriées d’obvier à cet inconvénient en regroupant les présentations par genre, manière ou technique voire format. Alors que, comme en témoigne la gravure ci-dessus, on ne s’encombrait pas de scénographie naguère où les œuvres s’accrochaient à la va-que-je-te-pousse sans que le public et les artistes s’en offusquassent, désormais on peaufine l’accrochage. De plus aujourd’hui, il est de bon ton d’ajouter un thème en sous-titre à chaque édition de ces Salons dont le choix de leur sous-titre ne change rien à la variété des propositions rassemblées à ce moment-là.

« Ne pas déranger » d’Yves Caillaud (Cl. Claude Bureau)

La onzième édition du Salon des arts organisé par l’association la Sévrienne des arts ne déroge pas à cette nature. Agréablement disposée dans un lieu aéré, un ancien marché de type Baltard reconverti en établissement culturel, elle ne subit pas les contraintes d’exiguïté d’antan et laisse respirer chaque œuvre et chaque visiteur. Les peintures sont très majoritairement présentes en nombre et en format, et, presque toutes non-figuratives. Des sculptures, aériennes pour l’invitée d’honneur, ponctuent le parcours avec quelques photographies et dessins. L’association a sélectionné très peu d’estampes. On peut regretter pour certaines de celles-ci des impressions quelque peu relâchées qui nuisent à la vigueur de leur matrice. Paradoxalement émergent de ce Salon, à mon goût, deux assemblages à la manière d’Arman, deux panneaux d’Yves Caillaud qui ne sont ni tout à fait peinture ni tout à fait sculpture ni bien entendu gravure et qui ont été récompensés par le prix du lieu.

Claude Bureau