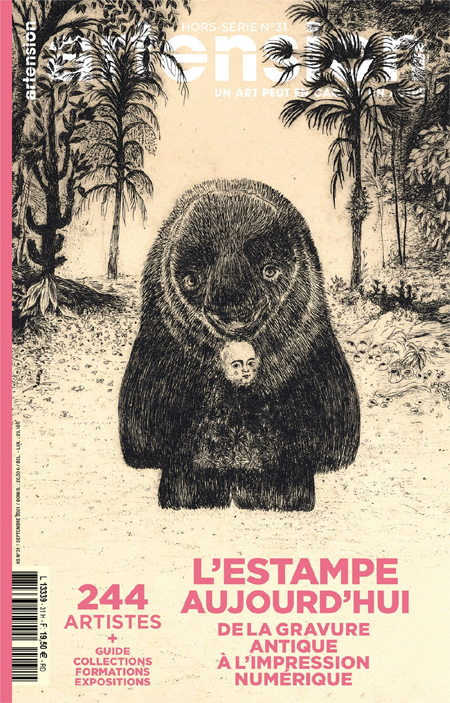

Abraham Bosse, Les imprimeurs en taille-douce, eau-forte, 1643.

La bouteille clissée que l’on voit à gauche, devant la fenêtre,

contient probablement de l’huile, pas du vin.

Je ne sais pas quel crédit accorder à la tradition qui voudrait que les ateliers d’artistes en général et les ateliers d’imprimerie en taille-douce en particulier donnent soif à ceux qui y travaillent, et même à ceux qui ne font qu’y passer. Personnellement, je n’y crois pas une seconde. Et si j’arrivais à la retrouver dans mes papiers, je pourrais fournir une longue liste de ceux qui ne la suivent pas. Comme pour toutes les traditions, la corrida et la chasse à courre, son origine est douteuse, et elle est de moins en moins respectée, ou alors avec modération, histoire de faire bonne impression. Encore qu’on n’ait guère à se plaindre des impressions d’antan.

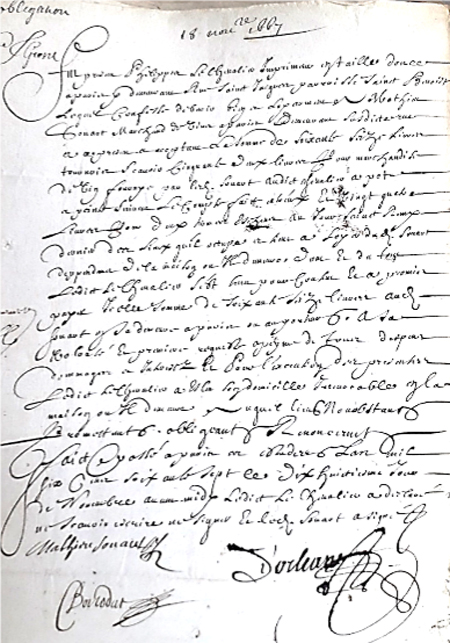

Malgré tout, le petit document que j’ai trouvé lundi 4 octobre dernier dans les archives du Minutier central des notaires m’amène à réfléchir. Je vous le soumets, vous vous ferez votre opinion. Il s’agit d’une obligation (c’est-à-dire d’une reconnaissance de dette) passée par un certain Philippe Chevalier ou Le Chevalier, imprimeur en taille-douce à Paris que, à la différence de beaucoup d’imprimeurs de ce temps, je ne connais pas autrement. Je vous donne ici une transcription actualisée de cet acte, où je crois comprendre que ledit Le Chevalier ne carburait pas qu’à l’eau fraîche, et que le vin que lui fournissait son bailleur lui coûtait (j’espère qu’il était bon) bien plus cher que le local qu’il lui louait ― probablement une simple extension de son habitation. Mais cela se passait dans des temps très anciens, en 1667.

« Obligation [Archives nationales, Minutier central, étude LXV, liasse 74, 18 novembre 1667]. Fut présent Philippe Le Chevalier, imprimeur en taille-douce à Paris, y demeurant rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, lequel confesse devoir bien et loyalement à Mathieu Souart, marchand de vins à Paris demeurant susdite rue, à ce présent et acceptant, la somme de soixante-seize livres tournois, savoir cinquante-deux livres pour marchandise de vin fournie par ledit Souart audit Chevalier, à pot et pinte, suivant le compte fait entre eux, et vingt-quatre livres pour deux termes échus au jour Saint-Rémy dernier [i. e. le 1er octobre] des lieux qu’il occupe et tient à loyer dudit Souart, dépendants de la maison où il demeure ; dont et du tout ledit Le Chevalier s’est tenu pour content et a promis payer icelle somme de soixante-seize livres audit Souart en sa demeure à Paris ou au porteur à sa volonté et première requête, à peine de tous dépens, dommages et intérêts. Et pour l’exécution des présentes ledit Le Chevalier a élu son domicile irrévocable en la maison où il demeure, auquel lieu etc. Nonobstant etc. Promettant etc. Obligeant etc. Renonçant etc. Fait et passé à Paris es études l’an mil six cent soixante-sept, le dix-huitième jour de novembre avant midi. Ledit Le Chevalier a déclaré ne savoir écrire ni signer, et ledit Souart a signé.

Mathieu Souart

Bourdat D’Orléans [les notaires] »

Maxime Préaud